公開日:2025.10.08

更新日:2025.10.31

持続可能で平和な世界成長へ―日本発・新たな社会哲学とSDGs

多様な価値観と歴史的背景を持つ日本社会は、今まさに新たな時代を迎えています。経済発展や技術革新の陰で、私たち人間が本当に求める社会のあり方や人生の意味が問われている今、次世代に引き継ぐべき日本的思想やその役割に関心を持つ方も多いかと思います。

世界規模で変化する環境やグローバル社会、戦争回避のための政策の課題、多様化する文化の中で生まれる倫理や宗教観の変容など、現代日本が抱える問題は決して小さくありません。本記事では、歴史と伝統に根差した日本の思想が持つ価値や、現実社会で直面する課題との関係について分かりやすく説明します。

未来を切り開くために、なぜ今「日本発」の社会哲学に注目すべきなのか、その理由を明らかにしていきます。

次世代への遺産として受け継ぐべき日本的思想とその意味

戦後日本は目覚ましい発展を遂げ、その経験と蓄積はアジア諸国のモデルとなり、世界に多大な影響を与えてきました。日本的思想として受け継ぐべきなのは、現状を無批判に変えず、歴史と実践が生んだ価値を重んじる姿勢です。英語に“壊れていなければ修理するな(If it ain’t broke, don’t fix it.)”という言葉がありますが、日本社会も同様に、既存のシステムや制度が十分に機能している場合、拙速な変革を避け、慎重かつ段階的な改善を選ぶ傾向があります。これは単なる保守主義ではなく、日本特有の組織運営や意思決定の在り方、過去からの教訓を活かす伝統文化の反映と言えます。その一例は日本の国際社会における立ち位置で、南米など他国では米国批判が強いものの、日本は歴史的に現地の文化や自主性を尊重してきたことで歓迎されてきました。(実は、これは戦中の日本によるアジア占領政策にも通じる思想だと言えます。)このように、時代や国家の枠を超えて周囲と調和し、多様な価値観と共生する姿勢が、日本的思想の核のひとつです。現代が直面するグローバルイシューや平和構築の課題にあっても、日本の“変えるべきは適切に、守るべきは大切に”という考え方は、持続可能な発展や新たな国際秩序のモデルつまり次世代への貴重な遺産となります。今後も激動する世界の中で、日本的思想を十分に活用し、適応させる試みを重ねることが重要となるでしょう。

歴史と文化が紡ぐ多様な日本的価値観、戦後から現代までの変化

日本の歴史と文化は、時代ごとの変化とともに多様な価値観を形成してきました。戦後は民主主義や平等、平和主義の思想が急速に広がり、社会全体が個人の尊厳や自由、新たな創造性を重視するようになりました。これにより人々の行動原理や組織の役割観も大きく変容しています。一方で、伝統的な家族観や世代間の絆、自然を尊ぶ精神も根強く残り、現代社会でも重要な意味を持ち続けています。たとえば企業経営でも、和の精神や全体の調和を重視することが、グローバル化の波や経済の発展において競争力の源泉となってきました。また宗教や倫理観も、宗派を超えて共生の姿勢や多様性の受容へと進化し、個人と国家の関係、異文化との対話にも変化をもたらしています。現在では、テクノロジーや科学の発展を受けて価値観がさらに細分化、多様化していますが、日本社会は歴史を学び直し、変化と伝統の両立を目指す重要な実践の場となっています。このように、過去と現在、未来をつなぐ日本的価値観は、時代とともに進化を重ねることで社会全体の成長と安定を支えてきました。

日本の宗教観が人生や家族、社会の道徳観に与える影響

日本の宗教観は多様でありながらも、個人の人生や家族、さらには社会全体の道徳観形成に大きな役割を果たしてきました。神道や仏教をはじめ、様々な信仰が共存している日本では、人々が特定の宗教に厳格に従うことは少なく、それぞれの場面に応じて柔軟に宗教的価値観を受け入れる特徴があります。たとえば人生の節目や家族行事には自然と宗教的慣習が根付いており、目に見えないものへの感謝や敬意、祖先を大切にする姿勢は世代を超えて受け継がれています。また、宗教観が社会の道徳基盤となり、思いやりや他者と調和する心、個人と全体のバランスを重視した行動が推奨されます。これが日本社会の安定や秩序、倫理的な行動規範の支えにもなっています。こうした宗教観のあり方は、現代でも多様化する価値観の中で柔軟性と共生を実現する手本となっています。

伝統と現代社会の接点に生まれる新たな倫理観とその役割

伝統と現代社会の接点で生まれる新たな倫理観は、持続可能な社会を築くうえで重要な役割を担っています。現代は世界的なインフレや気象災害、戦争といった多様な政策課題に直面しており、世代を超えた課題解決が求められています。こうした状況では、目先の恩恵だけでなく、将来世代の利益も尊重する倫理観が必要です。たとえば財政や環境問題などでは、長期的な視点での管理や計画が不可欠であり、自分たちの選択が次の世代や社会全体にどう影響するかを問い直す姿勢が求められます。この思考は現代に生きる一人ひとりが伝統的価値を見直し、現実の変化に適応するなかで醸成されるものであり、新たな社会契約や公共哲学への発展が期待されています。こうした倫理観が、困難な時代でも社会全体を支え、適応力と創造性を高める源となるでしょう。

戦争のない世界を目指すための現実的課題と日本の役割

世界が大きな変化を迎える現代、戦争のない世界を目指すうえで取り組むべき課題は非常に多く、日本の果たすべき役割も大きくなっています。2024年は米国大統領選など世界各地で政治的な選択が問われる重要な時期であり、国際社会では地政学的緊張や価値観の対立が続いています。そのなかで日本は、戦後の歴史を通じ平和主義や多国間協調を重んじてきた経験を活かし、新たな平和構築のモデルを提案する力が期待されています。たとえば、国内では少子高齢化や財政再建、ジェンダー平等、脱炭素社会の推進など、構造的な課題への対応が急務です。国際的には、アジアと世界の架け橋として、多様な民族や文化、政策の違いを理解し、対話と協働を促す立場が重要となります。現実には、経済、技術、環境、倫理などさまざまな分野で課題がありますが、日本は歴史的な和の思想や調和の文化、変化に適応する力により、国際社会で信頼され続けてきました。そのため、グローバルな理念と現場の実践を橋渡しする戦略的リーダーシップが求められています。今後は国際的な制度と政策の強化、科学技術や経済発展を活かした平和維持、そして多様な市民社会の共創によって、戦争のない持続可能な世界づくりに貢献することが不可欠です。

平等と自由の実現に必要な国際的制度と政策の課題

世界における平等と自由の実現には、ルールに基づく国際的な制度や政策の整備が欠かせません。冷戦終結後、国際社会は自由民主主義と市場経済を中心とするリベラルな国際秩序を形成してきましたが、現在は中国やロシアなど権威主義的な国家による現行秩序への挑戦、さらには欧米でのポピュリズムの台頭など様々な課題に直面しています。このため、国際制度が本来の公正さや透明性を保つことがより重要となっています。また欧米諸国も時にルールを恣意的に扱ってきた過去があり、その反省のもとで国際関係の矛盾を見直す必要が指摘されています。国連などの多国間機関では、時に大国の利害が優先され、弱者の権利や平等の実現が後回しにされがちです。こうした実態を改革し、多様な価値観の調和や国家間の持続的な信頼構築を進める視点が不可欠です。現在の国際政策では、人権・平等・自由といった理念と現実の摩擦をどう克服するかが問われており、日本を含む多様な主体が、現地の文化や伝統も尊重しつつ共通ルールを作る取り組みが求められています。このような努力を通じて、より包摂的な国際システムを構築していくことが、今後の重要課題です。

科学技術と経済発展がもたらす戦争回避の可能性とその限界

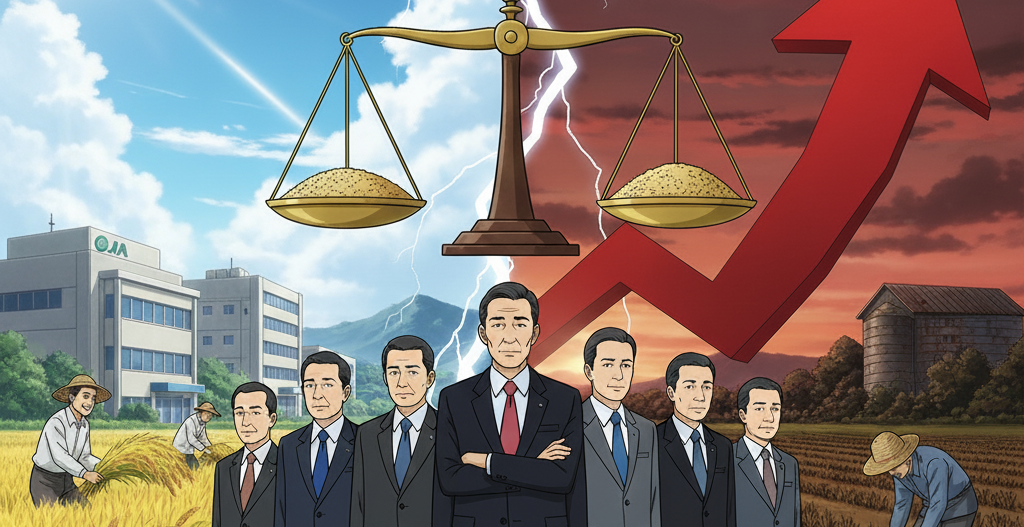

科学技術と経済発展は、戦争のリスクを減らす可能性を持っています。技術革新によって新たな価値や資源が生まれ、グローバル経済の活性化が国家間の相互依存を深めています。それに伴い、戦争のコストは上がり、対話や平和的解決が重視されるようになりました。しかし、技術や経済格差が広がることで新たな社会問題や対立も生じてきます。技術や経済の発展だけでは、根本的な人間の価値観や倫理の問題、国家間の信頼構築までは解決できないという限界も存在します。したがって、科学技術の進歩や経済発展とあわせて、倫理観や国際的なルールづくり、多様な社会の理解が求められます。こうした経済と安全保障が絡み合う複雑な状況の一例として、**近年の米国の通商政策が日本に与えた影響**などが挙げられます。

グローバル市民社会の形成と民族・国家間の理解の重要性

現代社会では、国や民族を超えて一体感を持つグローバル市民社会の形成がますます重視されています。急速な技術進歩や経済の発展、交通や通信の進化によって世界はかつてないほどつながっていますが、一方で価値観の違いや歴史的背景による軋轢も残ります。このような時代には、多様な文化や思想、宗教を理解し、相互尊重に基づいた対話を進めることがグローバルな課題解決に不可欠です。過去の戦争や国家間の対立の経験から、異なる立場を受け入れ、共生の道を模索することが持続可能な社会発展の鍵となります。また、グローバル市民社会においては、一人ひとりの意識や行動が全体の流れを変える力を持つことを理解し、多様な価値観を実践的に取り入れる必要があります。こうした社会の構築は、国際関係や経済のみならず、環境や人権、倫理などさまざまな分野での課題解決に役立つでしょう。

日本的思想と宗教観が与える世界的価値と国際関係のあり方

日本的思想と宗教観は、国際社会に独自の価値を提供し、国際関係における調和や理解の基礎となっています。長い歴史を通じ日本は、多様な文化や宗教、思想が共生する社会を築いてきました。これは、個人の自由や平等、共通善を重んじる手法とともに、伝統や文化、多様性の共存を積極的に認める在り方から生まれたものです。グローバル社会において、日本的な価値観は国家や民族を超えた連帯や協調の土台となり、国際政策や外交においても信頼を集めています。例えば、現代では平和憲法や経済的な積極貢献を背景に、国際紛争の調停、開発援助、環境保護など世界的課題への積極的な関与が続いています。また、日本の宗教観が持つ多様な価値受容や共生の思想は、世界的にみても対話や持続可能な開発、相互共存の重要なモデルとされてきました。これらの点から、地球規模の問題に際して日本は、国家や民族を超えて新たな価値観や行動原理を提案し続ける役割を果たしています。今後も伝統を基盤としつつ、変化する世界の中でより良い理解と協力を促していくことが求められます。

アジアと世界における日本の歴史的役割と現代的意義

日本はアジアと世界において、歴史を背景として独自の役割を果たしてきました。戦後、経済発展を遂げることでアジア諸国に発展モデルを示し、その後は平和主義や民主主義、技術革新など様々な側面で世界に影響を与え続けています。現代では国家間の関係が複雑化する中、過去から培った三方良しの精神や調和を重んじる行動原理が、多様な民族や文化を結ぶ架け橋となっています。また、日本の経験は環境、平等、自由、グローバル経済の分野でも貴重な教訓を提供し、アジアと世界全体の持続可能な発展に大きな意味を持っています。

多様化する社会で問われる宗教観と哲学の実践的意義

多様化する現代社会では、様々な宗教観や哲学が生活や社会、倫理のあり方に大きな影響を持ちます。異なる価値観が共存する時代においては、他者とどう理解し合い、共によりよい社会を創出するかという課題がより現実的になっています。宗教は伝統や文化の枠を超え、人間の精神や行為の基盤として機能し、人生や社会に意味を与えるものとなっています。一方で、哲学的思考は価値や目的を問い直し、新たな道徳観や行動指針を実践へ導きます。現代社会で問われるのは、各人や組織が多様性を受容しながら、それぞれに合った宗教観や哲学をどのように実生活へ活かせるかという点です。実践的な意義としては、自己やコミュニティを振り返る機会や、困難に立ち向かう際の内面の支え、多様な関係を築くための共通の土台が挙げられます。これらは社会全体の安定と成長にとって不可欠な要素となっています。

新たな価値観の創造と未来社会を築くための倫理と行動原理

未来社会の構築には新たな価値観と、世代を超えて機能する倫理や行動原理が必要とされます。地球規模のインフレ、気象災害、戦争や核問題など現代社会が直面する課題は、短期的な政策決定だけで対応しきれません。こうした時代の問題は、財政や経済、環境管理、核兵器の規制など多岐にわたる領域で、長期の視野と社会全体に通じる価値が求められます。持続性を重んじる倫理、つまり世代間での合意や共通理念が不可欠となり、現世代だけの利益を追求する政治や企業の活動に限界が見えてきました。その根拠となるのは、近年の哲学・経済学の研究や、社会契約論、SDGs(持続可能な開発目標)をはじめとする国際的な潮流です。現実には世代を超える利益や倫理を優先する社会システムの構築は困難ですが、新しい倫理観や行動原理をもって、目の前の利益と未来の価値維持とを両立する発想が求められています。たとえば企業活動や公共政策の現場では、環境への配慮や社会貢献、誰もが参加できる開かれた制度設計などが進みつつあります。これらの実践を通じて、倫理的な行動が暮らしや社会構造全体の持続的成長の基盤となり、未来を担う世代への責任ある遺産となるでしょう。

持続可能な発展を実現するための環境・経済システムの構築

持続可能な発展を目指すには、環境と経済の両立を図る新たなシステムの構築が求められます。経済成長の実現と同時に、自然環境との共生を重視する価値観が近年ますます重要になっています。たとえば再生可能エネルギー技術の導入や、資源の循環利用、地域社会と連携した経済活動は、実効性の高い方法として注目されている分野です。先進技術とコミュニティの協働によって持続的な発展が促され、さらにこれをグローバルに広める政策や国際的な枠組み作りの動きも強まっています。今後は国家間の連携と制度設計、資本や知見の共有、倫理観に基づく長期計画が不可欠であり、その実践が未来社会の安定と全体の価値向上につながります。

次世代教育と組織・国家の計画が未来社会に果たす役割

次世代教育と組織、国家による計画は未来社会の発展に大きな影響を持っています。大学など高等教育機関は、単に知識を伝えるにとどまらず、創造的な人材やグローバルに活躍できる市民を育てる場となっています。加えて、研究活動が未来の技術や産業、経済システムの基盤となり、社会全体を牽引する役割も果たします。しかし現在の日本の教育や大学の地位は、世界ランキングなどの評価で課題を抱えていると指摘されています。これからの時代、個人や組織が国際社会に貢献するためには、計画的かつ柔軟に変化へ対応する教育改革、持続可能なシステムづくり、国家レベルでの人材育成戦略などが重要です。教育現場と官民が協力し、適応力や課題解決力、倫理観を備えた人材を輩出することがさらに求められています。

戦争のない世界を目指す次世代への遺産―まとめと今後の課題

戦争のない世界を目指すため、私たちは時代や国境を超えた知恵や価値を次世代へ受け継ぐ必要があります。日本の歴史や文化から生まれた平和主義、調和の精神、多様な価値観を受容する姿勢は、現代社会の複雑な課題に立ち向かう大きな資産となります。グローバル化や技術発展、人口構造の変化が続く中、経済の持続的成長と一人ひとりの自由や平等、倫理観を両立させる社会モデルづくりがより一層求められています。また、政策や制度、教育の分野でも、未来を担う世代のために長期的な視野と全体利益の観点から改善や改革を続けることが不可欠です。そのうえで一人ひとりが自らの役割を考え、日常の行動や地域・組織の活動、国際協力まで、多様なレベルで主体的に平和構築へ参加する意識も重要となります。今後の社会づくりと世界平和に向けて、できることから一歩踏み出しましょう。皆様もぜひ、ご自身の生活や仕事のなかで、未来に向けた価値ある行動を始めてみてください。