公開日:2025.10.06

更新日:2025.10.31

高市政権爆誕、物価と安全保障に最終決断へ、これからの日本の行く末

日本の未来を左右する分岐点が訪れています。高市早苗新政権が誕生し、国内外の安全保障や経済政策に対する最終決断が求められる情勢です。物価高や経済的な課題、さらには国際社会の動向が日々ニュースや会見で取り沙汰され、国民の生活や企業活動にも大きな影響を及ぼしています。なぜ今この記事が重要なのか。それは、日本が直面する外交や安全保障強化、経済の健全な成長、外国人問題、国民の声を反映した政策推進など、今後の課題が多岐にわたるからです。ここでは、選挙や総裁選の裏側、女性リーダーとしての高市氏の姿勢、連立協議が経済や社会に与える影響、そして今後迫られる政策決断について詳しく解説します。読者の皆さまの知りたい「これからの日本」の全体像を、最新の動向とともにお伝えします。

高市政権の直面する多様な政策課題

高市早苗新政権が誕生した今、短期的に解決すべき課題は、経済の回復と安全保障体制の強化、そして国民の信頼確保です。まず、経済分野においては、国内消費の拡大や労働市場の安定化、物価高騰への有効な対策が急がれます。企業や中小事業者への支援を迅速に展開し、給付や購入支援策を強化しなければ、国民生活や企業活動の健全さが保たれません。また、外交・安全保障面では、隣国中国やアジア地域、米国などとの関係強化が政府にとって不可欠です。特にサイバー攻撃やスパイ行為防止、外国人問題も絡む犯罪の未然防止といった新たな脅威への対応が重要な政策課題となっています。加えて、国会や会議での発言、総裁としての姿勢や責任あるコメントが多くの意見や批判を生む現状では、国民支持の拡大と慎重な政策運営が求められます。高市政権は政策実行だけでなく、国民との信頼関係を維持し、国内外の課題に臨機応変に対応できる柔軟性も必要です。政治、経済、外交という多方面のタスクを期限厳守で実行する力量が、今後の日本の安定、発展、そして国際社会での立ち位置強化の決め手となるでしょう。

日本の安全を確保するための積極的外交への期待

高市首相が直面する安全保障と外交の分野では、国際情勢の変動を踏まえた迅速な対応が迫られています。最近のニュースでは、中国やアジア近隣諸国との緊張感が増しており、不正やスパイ事件の防止体制強化が重要視されています。また、米国をはじめとする同盟諸国との連携を強めることで、国内の安全保障のみならず、国際社会での日本の責任や役割も改めて問われています。日本政府は記者会見や外交会議を通じて地域の安定や経済協力について活発な議論を展開中です。外交政策面では、移民政策や外国労働者の受け入れなどにも一定の規約や保障が求められており、国内外に広がる多様な意見にどう対応していくかが問われています。高市首相が示す姿勢や演説は外国メディアからも注目され、今後は安全保障の実効性と外交交渉術にさらに期待が集まりそうです。

国民の豊かさを拡充する経済政策の早期実施

経済政策に寄せる国民の期待は極めて大きく、高市政権が支持拡大を図るためには、明確なビジョンと継続的な施策実行が欠かせません。国民が注目している課題は消費の回復、物価やエネルギー価格の抑制、地方や中小企業への有効支援などです。アンケートや世論調査でも、「経済成長」「生活保障」「医療・介護サービスの質向上」などが重要視されており、政府には目に見える形での成果が要求されます。最近の会見や政策会議でも、政府は給付金政策や新たな消費ポイント制度、高校無償化などの発表を続けています。支持拡大の戦略としては、SNSやFacebook等での積極的な情報発信、国民の意見やコメントを収集し、スピーディに反映させていく柔軟な姿勢が不可欠です。国外、国内の有識者による経済政策のランキングも発表されており、今後は政策の実行力とスピード感が国民の支持率や満足度を左右すると考えられます。国民参加型の政策運営と実感しやすい効果の提示が、信頼される政権づくりのカギとなります。

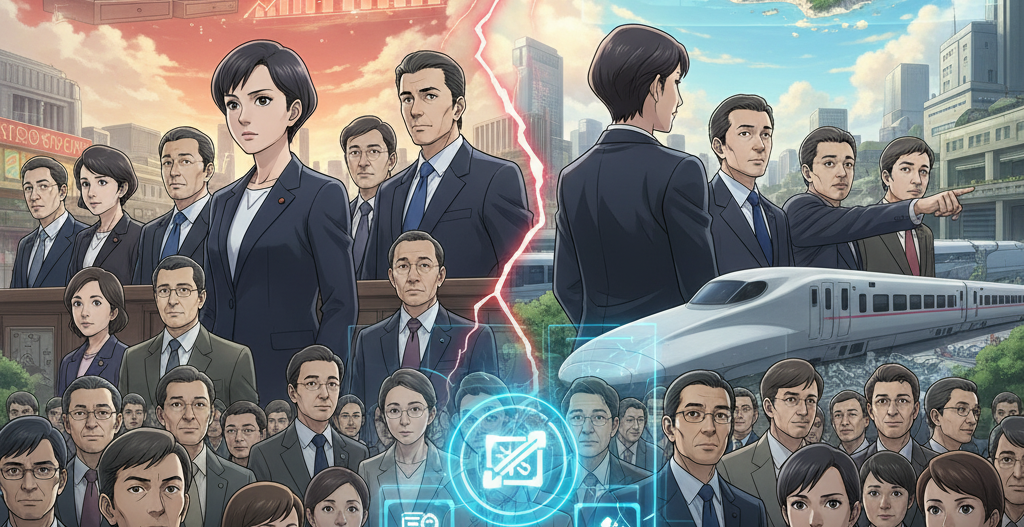

高市政権の運命を左右する党内基盤強化と野党連携

自民党内の基盤を分析すると、高市氏が指導力を発揮するためには幅広い議員層、特に保守層と連携する姿勢が求められます。近年、自民党では「スパイ防止法」や外国人政策の強化といった責任ある厳格な政策が議論の中心にあり、参政党や国民民主党など保守系勢力との政策協議も活発です。自民党総裁選に臨む高市氏は、参政党との政策連携を明確に支持し、「協力できる政策は力を合わせるのが立法府全体の責任」と発言。政策ごとのプロジェクト体制で法律づくりを進め、国会への積極的な提案が行われています。このようなオープンな会見や意見交換、Facebookなどを活用した発信が、党内外からの評価につながっています。指導力発揮の鍵は、国民や議員への説明責任と実行力、さらに安全保障政策や地方政策も重視する姿勢です。支持や批判といった多様な党内意見を丁寧にすり合わせる調整力も今後一層重要になります。高市氏がこれまで培ってきた外交的な経験や国内政策への理解が、党全体の健全な運営へとつながっていくことが期待されています。

高市政権が整理すべき党一体化への道程

党内議員の支持や反発を受けて決選投票へと至るまでには、多様な思惑や戦略が交錯しました。一部議員からは高市氏の政策への強い支持が寄せられており、消費税や経済政策、安全保障強化など、時代が求める課題に迅速に取り組む姿勢が評価されています。反面、公明党や維新、野党の代表、若手議員からは保守的政策の独自色の強さ、保守傾向や外交発言に対して、慎重論や長期的な視点での課題解消を求める声も見られました。党内アンケートや会議では、意見が鋭く対立する場面もありましたが、最終的には一部政策修正や国民向け給付策の加速化などが支持拡大に寄与しました。こうした舞台裏では、中堅や地方選出の議席を持つ議員が地域の世論形成を軸としてキャスティングボートを握り、決選投票の成り行きに大きく影響したと言えます。今後も安全保障や経済政策を中心に、党内での健全な議論と調整が継続していくことを望みます。

初の女性総理爆誕の衝撃

女性リーダーである高市氏が党員や若手議員に与える影響は、組織内の多様性推進や女性活躍の拡大に大きな意味を持っています。近年、女性や若手への支持が拡大しており、特に東京や地方の高校、企業内でも高市氏の姿勢や発言は支持される傾向となるでしょう。過去の政府や自民党総裁と比較しても、高市氏は安全・保障分野や介護・医療など生活密着型の政策について積極的に意見交換を重ねています。党内会議やアンケートでも女性議員からの評価は高く、今後も女性議員・若手議員が政治へ参画する流れが強まるでしょう。SNSやFacebookでの投稿、コメント欄にも積極的に参加する姿勢は、若手の政策参加欲や意識の向上にもつながっています。これからの政党運営や選挙にも女性リーダーの存在感が欠かせません。

野党連携の方向性が政策実現のカギ

野党連携や与党連立の可能性を見据えた本格協議では、政策合意と政権安定が重要な焦点となります。現在、参院を始めとする国会会議の場では、日本維新の会、国民民主党、参政党などとも政策協議が進んでいます。外交や経済、社会保障や消費対策など国民的課題を巡り、立場の異なる政党間で議席調整や具体案の提出が活発化している状況です。10月15日と予想される臨時国会の開催までに連立政権の方向性が固まっていることが望ましく、自民党と野党は、地域経済対策から安全保障強化まで幅広く議論し、健全な批判や意見交換も目立ちます。これまでに培われてきた党内外のネットワークやランキング、過去の協議結果も示されており、今後、野党連携による新たな課題解決のための政策協定が結ばれる可能性もあります。健全な野党との協力体制の確立は政権の選択肢を広げ、最終的には国民の安全や生活の保障につながります。

既存の公明党に加え、日本維新の会、国民民主党などとの政策協議や連立交渉は活発化が予想され、今後の国会運営や政策決定プロセスに直接影響を及ぼすと思われます。最新の動向として、地方やアジア地域を意識した経済支援・サービス拡大、老後や介護分野における保障策の再確認などが議論されています。自民党代表や関係各省の記者会見では、外交政策や安全保障、犯罪防止などの厳格な規約策定が取り上げられました。FacebookやXといったSNSでの情報発信も強化され、国民や地方議員のコメントや意見を反映した政策づくりの流れも加速しています。外交や高市氏の演説が日本だけでなく外国のニュースとしても拡大されており、国際社会からの意見や議論にも注目が集まっています。政策協議や連立交渉が成功すれば、政権基盤の拡大と社会的安定に寄与すると思われます。

連立による政策変化と社会的影響

連立協議が進むことで、社会の仕組みや価値観に変化が現れることが想定されます。例えば、党派の枠を越えた政策協力により、女性の活躍促進やワークライフバランス(WLB)への関心が高まります。「ガラスの天井」を破る女性リーダーの登場は、多くの有識者やメディアが取り上げており、政治、労働、介護の現場でも変化が期待されています。連立協議を通じて社会保障や労働政策が強化されれば、国民の安全保障と社会全体の健全な発展が目指せる環境が整うでしょう。

短期的に有効な政策実現に向けて

来年3月までに高市政権が優先すべきことは、経済再建や安全保障強化、そして社会保障制度の見直しです。まず、短期間で経済活性化を実現するためには、国内外の企業活動を後押しする購入支援策や、中小企業を中心とした給付金制度の充実が必要とされています。地方や東京などの地域格差も大きな課題であり、地方活躍推進のためのサービス提供や観光・旅行業界へのサポート拡大が求められます。また、防止体制の強化や事故・不正の解消、外国人労働者政策の厳格化など、国際情勢に対応した規約整備も急務です。国会や総裁主導での政策実行とともに、国民の意見を反映した健全な議論が進められなければなりません。この期間中は、アジアや米国、外国との外交関係を維持し、国際社会での日本の地位を高めるためにも、記者発表や国内外での演説、Facebookなどによる情報発信が重要です。医療や介護サービスの保障、そして女性や若手への活躍機会を拡大するための施策も政治課題として優先されるべきです。今後、選挙やランキング・アンケートなどを通じて、国民と政権の信頼関係を強化し、経済、外交、社会保障における根拠ある具体策の実行が焦点となるでしょう。

政権の力を左右する支持率はどうなる?

支持率や与野党関係については、総裁選を経て新たな政治問題が急浮上しています。最近の世論調査では、野党や維新の支持が拡大している一方で、高市政権への期待や厳しい意見も見受けられます。SNSやFacebookの投稿でも、国民は外交や経済政策に加えて、安全や保障、犯罪防止といった生活に直結する分野の改革を強く求めています。新政権は、高校や企業現場での調査をもとに、実効性のある政策を段階的に実施しており、国民生活の安定や国会での議席維持を重視した施策が進められています。今後も国民の意見や調査結果を反映させながら、与野党の健全な関係維持と新たな課題の迅速な解決が第三者の視点からも求められます。

総裁選後の国会召集や首相指名を巡る攻防は、さまざまな立場からの意見や批判が交錯し、民主主義の健全な運営のために重要な局面となっています。国会では、外交・経済政策に関しても議論が活発化しており、臨時会議への対応や外国勢力に対する安全保障体制強化などが協議されています。国会召集後の攻防は、女性リーダー時代の新たな課題設定とともに、社会保障や介護、医療政策など幅広い分野での態度変化を促す事例となりました。今後は政権の最終的な責任として、国民に安全と健全な生活保障を提供するため、批判や議論を大切にしながら政策を進めていく必要があります。

国際舞台における高市政権のポジショニング

国際社会における高市政権の立ち位置は、積極的な外交展開と安全保障体制の強化が中心を占めています。最近は参政党が「日本人ファースト・プロジェクト」としてスパイ防止法の制定、外国人政策の見直し等を重視しており、高市政権もこれらの議題に前向きな姿勢を打ち出しています。また、米国や中国など主要国との外交関係を安定させ、国際科学会議への参加、経済外交の拡大なども政府の重要な役割となっています。10月に予定されているASEAN、APEC、トランプ米大統領来日などの外交スケジュールにおいて、政権は各国との協議や国際政策会議で代表として意見表明を行い、日本の立場を明確にし、責任ある外交を遂行していく必要があります。FacebookやXなどSNSの活用、記者会見での情報発信など、国民と国際社会両面への説明責任も意識されていますし、今後は、有効な安全・防衛政策と人権・労働・医療分野での国際規約遵守が期待されています。各分野での積極的な政策推進が日本の地位向上と外交面での信頼拡大につながるでしょう。

高市政権の持続可能性

高市政権の未来について、有識者のオピニオンは多角的な視点から分析されています。国内では持続可能な経済政策の実行、安全保障と国際協力の強化、国民の信頼に根差した政治運営への期待が高まっています。経済面では、経済成長を維持するインフレコントロールと中長期的な財務規律確保、持続的な消費拡大と地方経済の活性化が不可欠です。外交面では、米国やアジア諸国など国際社会との協調を重視する姿勢が、日本の発言力拡大に直接つながっています。女性リーダーとしての存在感は、国民や企業、労働、安全分野で新たな時代を牽引しています。実際に、過去の政策例やランキングも参考にしながら、議席確保や政策有効性を検証しつつ、健全な批判やコメント、オンラインでの情報提供を強化する姿勢が評価されています。今後も社会課題への具体的な解消策や国民生活の保障、健全な経済発展が政権の持続力と評価に直結するでしょう。

日本初の女性宰相、高市早苗への期待

高市政権がスタートした今、短期決戦の先にある日本政治の行方は、経済再建、安全確保、女性や若手の活躍推進など多くの課題に左右されます。これからの政策実行力や国際社会での信頼拡大、野党連携の流れをしっかりと維持できるかが今後のポイントです。国内では、企業や労働者、高校生や女性を含む多様な層への政策対応が必須となり、減税要望への対応や給付制度、保障制度に加え外国人問題やサイバー犯罪防止といった安全関連の法整備も遅れが許されません。また、外交政策や規約見直しにも迅速な対応が求められています。国民の声や現場からのコメント、アンケート調査結果に丁寧に向き合い、真摯に政策へ反映させる姿勢が、信頼される政権運営の決め手です。今後のニュースや会見、議会での発言を注視しながら、一緒に日本の未来について考えてまいりましょう。臨時国会で決定されるであろう暫定予算の動向、来年度予算の組み換えなどが、国民の日々の生活に影響し、企業活動の活性化につながりますので、最新情報や資金調達に関する疑問があれば、ぜひお問い合わせください。