公開日:2025.09.18

更新日:2025.10.31

トランプ政権の通商政策と日本の80兆円投資:概要と多層的課題の分析

◎エグゼクティブサマリー

本ブログは、ドナルド・トランプ氏による高関税政策、通称「トランプ関税」と、日米間の貿易交渉で合意された約80兆円に上る対米投資プログラムについて、その概要と多層的な課題を包括的に分析するものです。分析の結果、これらの動きは単なる経済取引にとどまらず、日本経済、国際貿易秩序、そして日米同盟に影響を及ぼす複雑な問題群であることが明らかです。

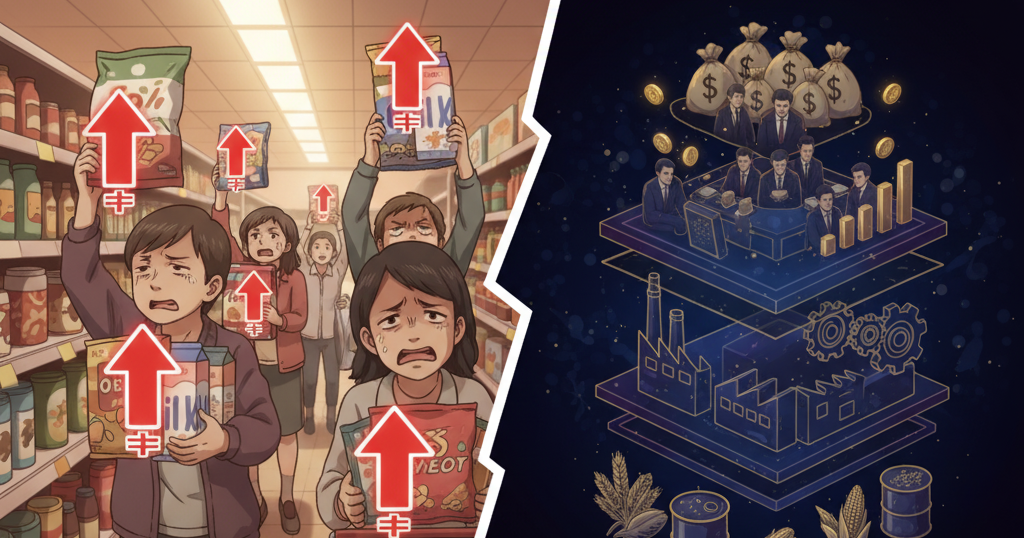

「トランプ関税」は、米国の貿易赤字解消、国内製造業への投資拡大、そして歳入増加を主要な目的として掲げる「米国第一主義」通商戦略が核心です。その特徴は、一律10%の基本関税に加え、米国と巨額の貿易赤字を抱える国・地域に「相互関税」を上乗せする点にあります。さらに、鉄鋼、アルミニウム、自動車といった特定の品目には、国家安全保障を理由とした追加関税が課されます。この政策は、関税率や適用範囲が頻繁に変動するため、ビジネス界に甚大な不確実性をもたらしています。

対照的に、約80兆円の対米投資は、日本が関税引き下げを勝ち取るための「代償」として位置づけられます。このプログラムは、国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)といった政府系金融機関による「支援枠」を通じて、主に日本の民間企業による投資を促す構造となっており、投資対象は半導体、医薬品、自動車、AIなど、経済安全保障上重要な分野に絞られています7。

しかし、これらの政策には複数の根本的な問題が存在していると思われます。第一に、関税が日本経済の主要産業、特に自動車産業に直接的な打撃を与え、GDPの下押しや企業倒産増加のリスクを招く点です。第二に、トランプ政権の通商政策が、第二次世界大戦後に米国が主導して築き上げた自由貿易体制と世界貿易機関(WTO)の原則を揺るがし、世界的な貿易戦争とブロック経済化の再来を招きかねない点です。第三に、80兆円の対米投資合意は、その実現可能性と透明性の欠如が大きな問題です。巨額の資金が海外に流出することで国内産業の空洞化を招きかねず、また、外交上の譲歩が将来的な日米関係の新たな火種となる可能性を秘めていると言えます4。

結論として、日本は短期的な関税交渉の成果に安住することなく、サプライチェーンの多角化、国内産業の高付加価値化、そして多国間協調体制の維持に向けた積極的な外交を通じて、より強靭な経済構造を構築する必要があり、同時に、政府は対米投資プログラムの詳細を国民に透明性のある形で説明し、そのアカウンタビリティを確保することが喫緊の課題と言えるでしょう。

◎Section 1: トランプ政権の通商政策:背景と概要

トランプ政権の「米国第一主義」通商戦略の核心

トランプ政権の通商政策は、「アメリカ・ファースト」というポピュリズム思想を基盤としています。これは、過去数十年にわたる国際協調主義から、自国の利益を最優先する一国主義への明確な転換を示しています。政策の主要な目的は、他国からの輸入障壁を引き上げることで、巨額の貿易赤字を解消し、米国内の製造業への投資を拡大し、関税収入を増加させることにあります。この戦略は、従来の多国間協定の枠組みではなく、二国間交渉において一方的な圧力を加えることで自国の要求を達成しようとするものであり、既存の世界貿易システムと秩序の破壊につながる危険性が指摘されています。

トランプ政権は、日本のような貿易黒字国に対し、非関税障壁(例えば消費税や各種規制)が実質的に高い関税と同等であると主張することで、相互関税の適用を正当化しています。これは、形式的に高い関税を課していない日本に対して、一方的な関税措置を講じるための戦略的なレトリックと言えますが、実質的な関税効果は否定しにくいところです。この政治的な枠組みを理解することは、単なる経済的側面を超えた、関税政策の本質を捉える上で不可欠です。政策が経済的合理性だけでなく、国内の政治的目的によって駆動されているため、その動向は予測が極めて困難であり、交渉相手国にとっては不確実性の主要な源泉となっています。

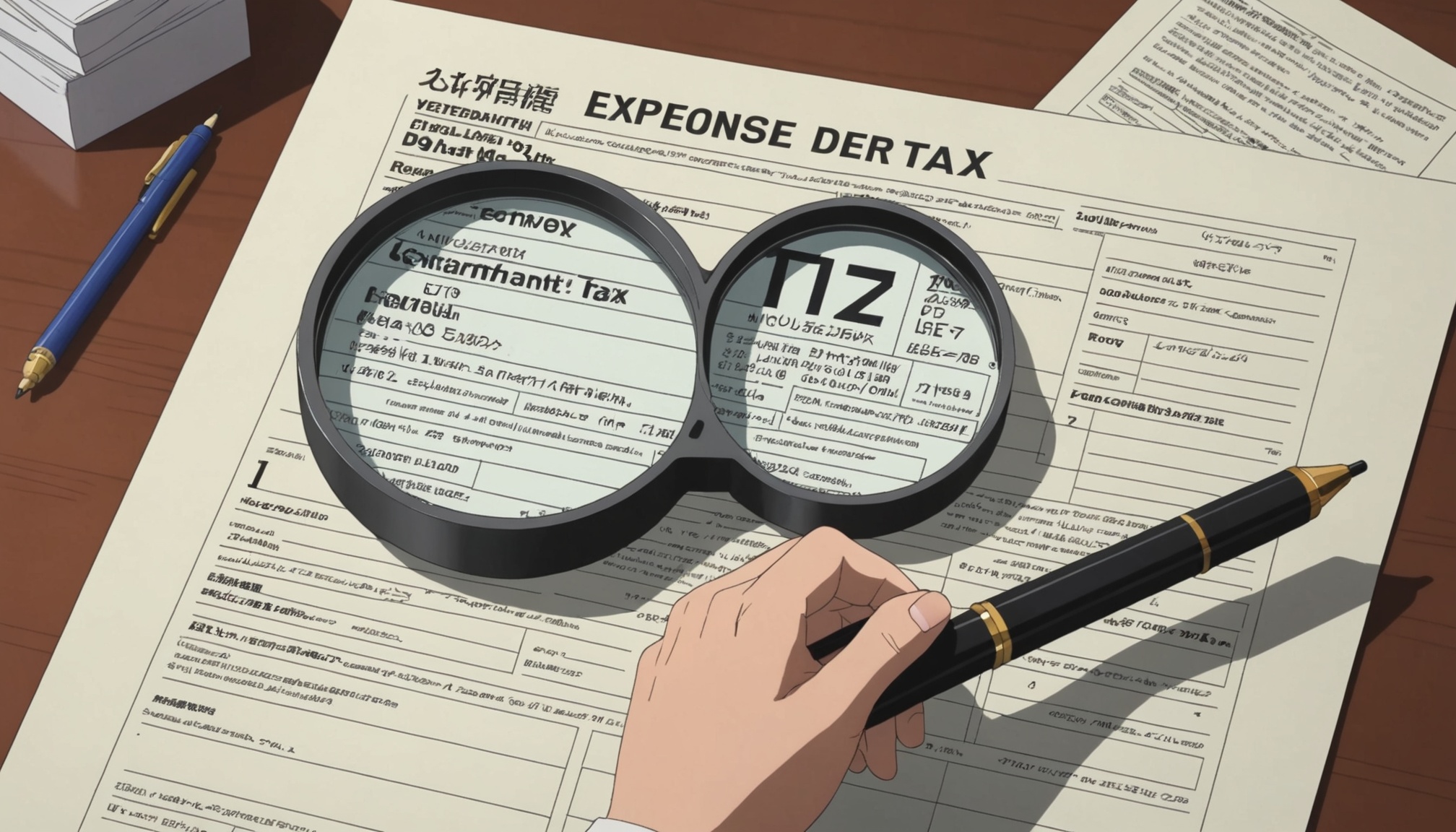

トランプ関税のメカニズムと変遷

トランプ関税は、大きく分けて二つの主要なメカニズムによって構成されています。一つは、すべての輸入品に一律10%の基本関税を課し、さらに貿易赤字の大きい国には「相互関税」を上乗せする包括的な政策です。この枠組みの下、日本には当初24%の税率が適用されるとされていました。もう一つは、鉄鋼・アルミニウム製品に25%、輸入自動車に25%といった特定の品目に高い追加関税を課す個別的な措置です。これらの追加関税は、経済的理由に加え、国家安全保障上の脆弱性を理由に正当化されることが多く、日本との交渉においては、当初の24%という高率が、最終的に15%に引き下げられる形で合意に至りました。特に、日本の主要輸出品である自動車には、既存の2.5%の関税に追加で12.5%が課され、合計で15%の関税率となりました。この引き下げは、日本の製造業に一時的な安堵感をもたらしましたが、合意内容の解釈を巡ってすぐに混乱が生じています。当初、日本政府と米国側の説明に食い違いがあり、15%が既存関税に「上乗せ」されるのか、「置き換わる」のかについて市場の不確実性が高まりました。この曖昧さは後に修正大統領令によって解消されましたが、交渉過程における根本的な問題、すなわち、外交文書の不備や不十分な詰めや、両国政府の説明の不統一という問題点を露呈させました。

この政策の最も深刻な問題の一つは、その絶え間ない不確実性である。関税率や適用開始日が頻繁に変わる状況は、企業が長期的な事業計画やサプライチェーンの再構築を行うことを極めて困難にしています。この不確実性そのものが、企業による設備投資の判断を慎重にさせ、経済活動全体を下押しする要因となっているのです。このように、関税の直接的経済コストだけでなく、それがもたらす見通しの悪化が、日本経済にとって大きな負の外部性となる危険性が高いのです。

80兆円対米投資プログラムの枠組みと目的

トランプ関税を巡る日米交渉において、関税率の引き下げを勝ち取るための決定的な要素となったのが、日本側が提示した5500億ドル(約80兆円)規模の対米投資プログラムです。この合意をトランプ氏は「史上最大のディール」と称賛したのですが、実際にはプログラムは、日本政府が直接80兆円を投資するわけではありません。国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)といった政府系金融機関が、融資、出資、保証の3つの手段を通じて、民間企業による投資を支援する「支援枠」の創設がその実態です。実際、赤澤経済再生担当大臣の説明によれば、JBICやNEXIによる出資部分は全体のわずか1%から2%程度(約8000億円から1.6兆円)に過ぎず、残りの98%以上は民間企業の資金によるものとされているのです。具体的な投資対象分野は、半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、自動車、AI・量子技術など、経済安全保障上、重要と位置づけられる分野に特化し、目的は単なる利益追求ではなく、「日米が共に利益を得られる強靭なサプライチェーンの構築」というわけです。

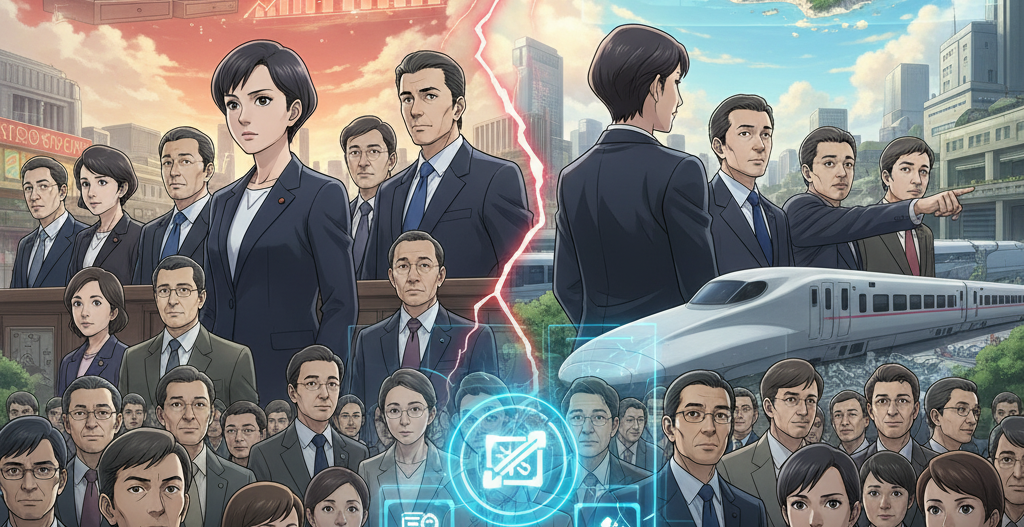

この投資合意の背景には、経済合理性だけでは説明できない、より深い地政学的な文脈が存在しています。中国やEUが米国に対して報復関税を発動する選択肢を取ったのに対し1、日本は報復措置を採りませんでした。これは、安全保障面で米国に強く依存する日本が、同盟関係の悪化を避けるために採った戦略的選択だと見なされています。したがって、この80兆円の投資は、短期的な関税リスクを回避するための経済的譲歩であると同時に、日米同盟を維持・強化するための政治的な代償であると捉えることもできるでしょう。

◎Section 2: トランプ関税が日本経済にもたらす多層的な課題

主要産業への直接的打撃と産業構造への影響

トランプ関税は、日本の主要産業に直接的かつ深刻な影響を与えるリスクをはらんでいます。特に、日本経済の基幹である自動車産業への影響は甚大です。仮に自動車に25%の関税が課された場合、日本の乗用車生産は4.3%減少し、中部9県だけで生産額が2.2兆円押し下げられるという試算もあります。この事態は、日本のGDP成長率を下押しし、企業の設備投資意欲を抑制してしまいます。

また、関税措置は、グローバルなサプライチェーンにも混乱をもたらします。トランプ関税は、米国市場への輸出を主とする企業に対し、生産拠点の米国国内への移転を促しています。日系自動車メーカーは、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を前提として、安価な労働力を活用できるメキシコに生産拠点を設けてきましたが、メキシコからの輸入品に25%の関税が課されたことで、現地生産のメリットが失われ、サプライチェーンの組み換えを余儀なくされる訳です。こうしたサプライチェーンの変更には多額の投資と時間を要するため、先行き不透明な状況下では企業にとって大きな負担となることが予想されます。

個々の企業レベルでは、関税による価格競争力の低下が収益を圧迫し、賃上げ原資の減少や雇用の不安定化につながる懸念もあります。マクロ経済全体では、トランプ関税の発動によって2025年度の実質GDP成長率が0.4ポイント下押しされ、企業倒産件数が約260件上乗せされるとの予測も示されているのです。

表1:トランプ関税が日本経済に与えるマクロ経済的影響予測

| 経済指標 | 予測される影響 | 影響度 |

| 実質GDP成長率 | 下押し | ▲0.4%pt |

| 輸出の伸び率 | 下押し | ▲1.3%pt |

| 民間設備投資の伸び率 | 下押し | ▲0.2%pt |

| 全国企業倒産件数 | 上乗せ | 約260件 (▲2.6%pt) |

| 出典: 3 |

この予測は、関税が単に輸出コストを上げるだけでなく、国内の設備投資や雇用、ひいては個人消費にも連鎖的に悪影響を及ぼすことを示しています。

国際経済秩序の動揺と日本の立ち位置

トランプ政権の通商政策は、WTO協定の根幹である「最恵国待遇原則」に明白に違反していると指摘されています。米国は、ベトナムからの輸入品には20%、日本からの同種の輸入品には25%の関税を課すなど、特定の国に対して有利な待遇を与えない措置を講じており、これは過去に米国が主導して築き上げた自由貿易体制そのものを揺るがす行為であると言えます。

米国のこうした一方的な措置は、各国による報復関税を招き、貿易摩擦を激化させています。中国は米国に対し報復関税を打ち出し、EUも同様の措置を決定しています1。こうした動きが連鎖することで、世界は「貿易戦争」に突入し、第二次世界大戦前のブロック経済化に逆戻りするリスクが顕在化しています。

日本は、安全保障面で米国に依存する立場から、他国のような報復措置を採ることを避けてきました。しかし、米国と中国の対立が貿易摩擦から安全保障へと重心を移す中、日本は困難な選択を迫られています。米国は、中国からのサプライチェーン「デカップリング」を進める上で、日本を重要な同盟国と見なしています。これにより、日本は先端半導体製造装置などの中国向け輸出を制限するよう、米国から圧力を受ける可能性があり、対中ビジネスにもさまざまな影響が及ぶ可能性があります。

◎Section 3: 80兆円対米投資プログラムの潜在的リスクと評価

投資合意の曖昧性と不透明性

80兆円の対米投資プログラムは、その規模の大きさから注目を集めていますが、その実体には多くの不透明な点が残されています。この「80兆円」という数字は、投資が実現することを約束された金額ではなく、政府系金融機関による支援額の上限を意味する努力目標かつ理想目標に過ぎないと言えます。この大部分が民間企業による投資であるため、米国側が提示する投資先が日本企業にとって採算性のない事業であった場合、投資は実現しない可能性が高いと思われます。

この合意は、その具体的な仕組みや、日本側が今後どのような義務を負うのかといった肝心な点が明らかにされていません。このような不透明性は、国民に対するアカウンタビリティの欠如を招くだけでなく、将来的なリスクを内包していると言わざるを得ません。両国政府は交渉の場で「勝利」を演出し、短期的な政治的成果を得るために、重要な論点を曖昧なままにして合意を急いだ可能性があるのです。しかし、この「建設的曖昧さ」は、将来的に米国が「約束が果たされていない」と見なした場合、新たな貿易摩擦の火種となるリスクを内包しているのではないかと懸念されます。

産業空洞化リスクの経済学的考察

一方で、巨額の対米投資が現実のものとなれば、日本産業の「空洞化」を招きかねないという懸念も指摘されています。この懸念は、対外直接投資が国内の資本蓄積を停滞若しくは減退させ、生産活動の低下を招くという経済理論に基づいています。

しかし、経済学的には、グローバル化が進む現代において、資本が国境を越えて最適な場所に配分されることは、個別企業の効率性を高め、長期的には世界経済全体の厚生を高めるものとされています。問題は、今回の80兆円投資が純粋な経済合理性に基づいて決定された投資ではない点にあると言えます。このコミットメントは、関税リスクを回避するという政治的な必要性に駆られた面が強いと思われます。この政治的な歪みは、本来であれば日本国内でなされるべき投資を米国へと誘導し、資源の非効率的な配分をもたらす可能性があるのです。これにより、日本国内の雇用や技術蓄積に負の影響が及ぶリスクは否定できないと言えるでしょう。

投資プログラムの地政学的・外交的含意

80兆円の対米投資プログラムは、日米の経済的相互依存関係を強化し、安全保障面での連携を補完する役割も担うのが目的だと言えます。特に、投資対象が経済安全保障上の重要分野に絞られていることは、両国が共通の戦略的利益を追求していることを示唆しています。

一方で、この合意は、日本が米国に対して経済的に従属的な立場にあるという印象を強めるリスクも伴います。トランプ氏が「日本が80兆円を投資しても、利益の90%はアメリカが取る」と発言したことや、ホワイトハウスのファクトシートにおいて米国政府が投資先を主導して決めると示したことは、日本が関税という圧力に対し、資金提供という形で「貢ぎ物」を差し出したかのような見方や評価を助長しかねません。このような認識は、長期的な日米関係に微妙な影を落とす可能性があるのです。

◎Section 4: 結論と今後の展望:戦略的対応の提言

関税と投資、二つの問題の相互関係と本質

トランプ関税と80兆円の対米投資プログラムは、独立した事象ではなく、相互に深く結びついた一つの問題のコインの裏表だと言えます。関税は、米国が自国の国内政治・経済的目的を達成するために用いる一方的なツールであり、80兆円の投資は、その圧力に対し、安全保障上の同盟関係を考慮した日本側の政治的かつ戦略的な対応という訳です。両者の結びつきは、国際経済が従来のルールに基づいた自由貿易体制から、力の論理が支配する保護主義的な体制へと移行しつつある現状を浮き彫りにし、時代の変化を反映していると言えるでしょう。同時に、経済問題が国家安全保障と不可分に結びつく「経済安全保障」の時代において、グローバルなサプライチェーンの脆弱性が露呈していることを示していると言わざるを得ないのではないでしょうか。

日本企業が取るべき戦略的行動:リスク回避と機会創出

このような不確実な国際環境下で、日本企業が取るべき戦略的な行動は多岐に亘ります。

- サプライチェーンの多角化: 特定の国・地域への依存度が高いサプライチェーンは、地政学的リスクに脆弱です。企業は、生産・調達拠点を多角化し、レジリエンス(強靭性)を高める必要があります。

- 高付加価値化へのシフト: 関税による価格競争力の低下に対抗するため、日本企業は製品の差別化を図り、より高付加価値な製品やサービスに軸足を移す必要があります。

- 慎重な投資判断: 80兆円という数字に惑わされることなく、個々の企業は、米国での投資案件について、市場や地政学的リスクを含めた入念且つ細部に亘るリスク・リターン分析を実施し、それに基づいた判断を行はなくてはいけません。

日本政府が果たすべき役割:通商外交と国内政策の再考

日本政府は、企業の自助努力を促すだけでなく、より広範なレベルで役割を果たす必要があります。

- 透明性と説明責任: 80兆円投資プログラムの具体的な内容、資金の行方、およびその進捗について、国民に対して詳細かつ透明性のある説明を行う義務があります11。これにより、国民の理解を得て、将来的な混乱や批判を回避することが可能となるでしょう。

- 多国間協調への主導: WTOを揺るがす一国の一方的な動きに対し、日本は同じく自由貿易を支持するEUやその他の同盟国と連携し、ルールに基づいた国際貿易秩序の維持・強化に積極的に貢献していく必要もあります。

- 国内競争力強化政策の推進: 対米投資による国内産業の空洞化リスクを相殺、克服するためには、政府は国内産業の競争力とイノベーションを強化するための産業政策を積極的に推進する必要があります。要するに資本の海外流出と国内の経済成長を両立させる道を探ることが、これからの日本の持続可能性の拡大には必須であるということです。

こうした思考をベースとして、経済・社会・政治・教育のベストバランスを探ることが、これからの投票行動や事業活動、消費生活に重要になると思います。