公開日:2025.09.03

更新日:2025.10.31

三坂流考察 多文化共生社会に向けた制度改革最前線

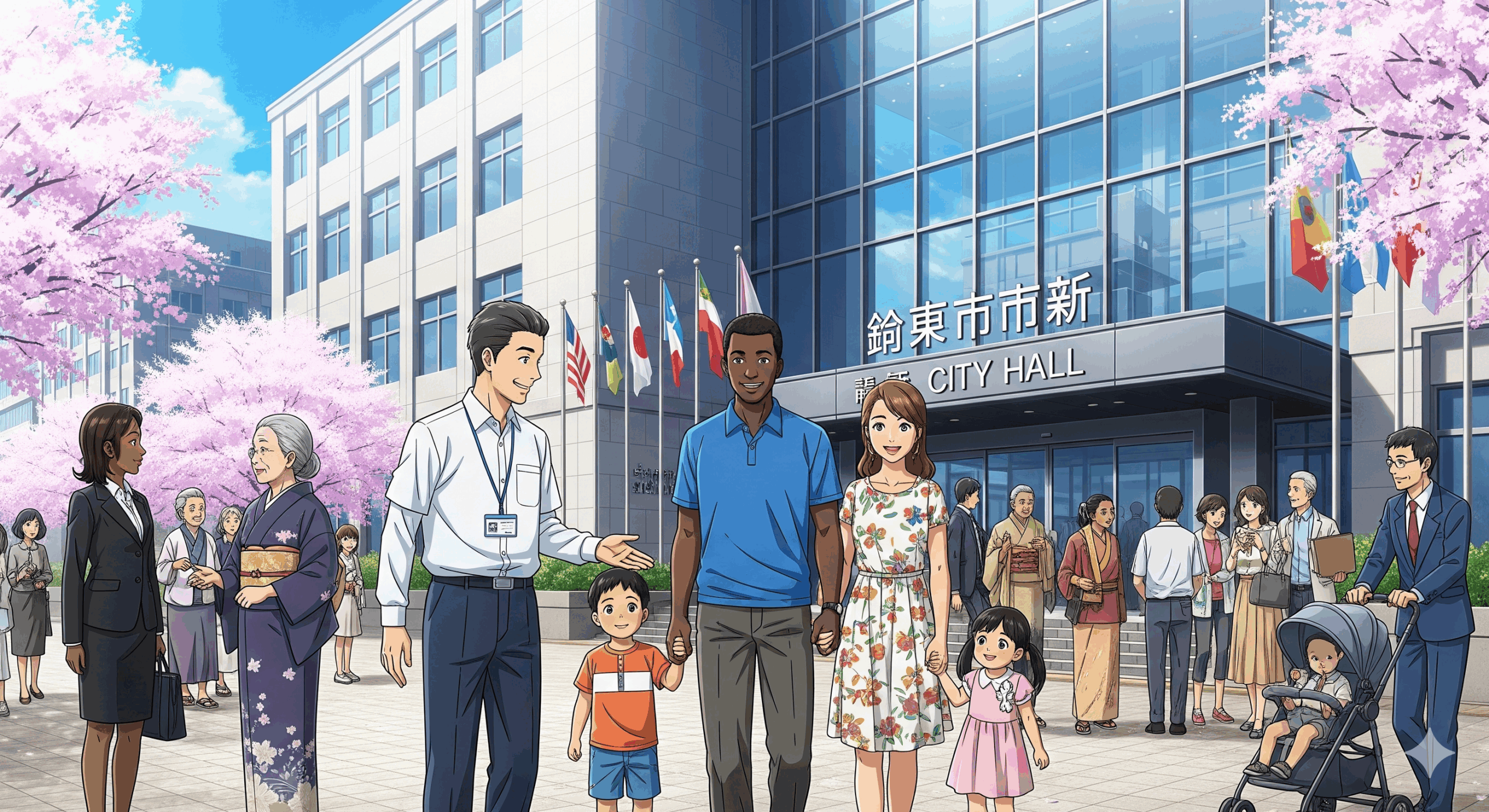

人口減少と高齢化が進む今、日本社会は新たな課題と戦略を求められています。外国人材の活用や多文化共生推進は、経済の活性化や地域再生、持続可能な社会づくりにおいて重要性を増しています。観光やサービス産業の拡大、外国人労働者の増加を契機として、日本はどのような規制や制度改革、行政の支援体制を築くべきでしょうか。記事では、現場での課題や行政サービスの現状、国家戦略としての方向性、さらには人口減少リスクの軽減策まで、多角的に検討します。外国人との協力による新たな成長機会や、多文化共生時代の未来像を探ります。

外国人の増加が日本社会にもたらすインパクトと背景の分析

日本社会における外国人の増加は、社会経済だけでなく地方や労働現場、文化、制度、雇用のさまざまな分野に影響を及ぼしています。近年の環境変化では、入国制限が段階的に緩和され、2020年9月以降、防災や医療現場で「やさしい日本語」の利用が拡大しています。特定技能資格の導入や職場環境の改善、就労条件の緩和から、働き方改革や入管手続きのデジタル化まで、制度面でも変革が進んでいます。また、外国人職場環境の見直しや日本語教育の厳格化といった点も話題になっています。例えば2021年には「思いやりの心」を大切にした実習が実践され、外国人労働者から、「理解が難しい」ということで日本が敬遠されるという危機感も現れています。特定技能受入れの拡大策や、水際対策の緩和も社会的課題と密接に関係しています。外国人増加の影響には、労働市場への多様な人材の流入や、地域経済の活性化、国際交流の深化といった積極的な成果がある一方、日本語能力や働き方の違いから生じる文化的摩擦、生活支援や行政対応の遅れや不平等、社会保障負担増加など課題も顕在化しています。こうした動向の背後には、少子化・高齢化による人口減少、産業分野の人手不足、観光や社会福祉分野における需要拡大といった長期的な対策が必要となる背景があります。今後は各機関や企業、行政が協力し、多文化共生や環境変化への柔軟な対応策を検討していくことが日本社会の持続的発展に必要でしょう。

インバウンド拡大と外国人労働者導入が生む経済的価値と成長機会

インバウンドの拡大と外国人労働者の導入は、日本経済にとって重要な価値と成長のチャンスをもたらしています。春の人の動きや働き方改革の流れを背景に、大企業だけでなく中小企業においても人材確保の手段として外国人材の活用が広まっています。外国人の在留数は過去最多となり、特に特定技能や技術分野での増加が顕著です。出身国がアジアを中心に多様化することで、産業現場やサービス、観光、建設など幅広い分野において経済循環が生まれています。円安による就労者の他国流出の懸念もありましたが、企業の外国人材ニーズと賃上げ施策が現場に浸透し、雇用が維持・拡大されているのも特徴的です。特定技能制度の活用により、建設や外食、農業など慢性的な人手不足分野でも多様な労働力確保が進んでいます。こうした動きの根底には、少子高齢化や人口減少といった日本社会の長期的課題があり、外国人労働者の受入れは経済発展に直結する経営戦略となっています。将来的には、地域、企業、行政が協力しやすい環境整備が求められ、制度や規制の見直し、教育機関のサポートなど持続的な成長基盤の強化が鍵となるでしょう。外国人労働者との共生には社会の理解と現場への支援も不可欠であり、日本の未来を切り拓くための具体的な投資や協力体制の構築が必要です。

観光・地域サービス産業で加速する外国人活用と地方活性化の現場

観光や地域サービス産業において外国人の活用が進むことで、地方の活性化が加速度的に進んでいます。2020年12月以降、発行資料の分析や現場事例をもとに地域ごとの受け入れ体制の強化がポイントとなります。日本全国の観光地では、外国人観光客の増加によりサービス現場が活発化し、地域経済に新たな経営循環の波が生まれています。施設運営やツアーガイド、飲食分野などで多様な外国人材が導入され、サービスの質も向上しています。また、地域独自の文化や伝統を外国人と共有する取り組みも広がり、国際交流の視点から地域ブランド価値を高める動きもあります。地方自治体や観光協会が制度や研修、支援策を拡充し、多文化共生環境の整備を進めているのも注目です。こうした成功事例からは、地域ごとの特性や需要に合わせた柔軟な施策が求められることが理解できます。今後も外国人の活用を優先し、行政や企業、地域住民が連携・協力することで、持続的な地方創生と観光産業発展への具体的な対策・戦略を進めていく必要があるでしょう。

外国人が直面する就労・生活の課題と行政支援の現状

日本で働き生活する外国人が直面する課題は多岐にわたります。労働基準監督署の調査でも技能実習生が在籍する事業所の7割以上で労働基準法違反が認められ、長時間労働や賃金未払、安全基準の不遵守などが問題になっています。海外からは日本のビジネス現場での人権侵害に対する批判もあり、大手企業を中心に職場環境の調査や改善の姿勢が問われています。たとえば、企業がスマートフォンアプリで外国人労働者の声をヒアリングしたり、国内外の雇用調査をもとに人権勉強会を開催するなど多様な対策が進められたりしています。行政側も、JICAによる「責任ある外国人労働者受入プラットフォーム」の設立や、実態把握をもとに支援情報の提供・改善提案など、外国人の現場負担を改善する体制づくりが始まっています。技能実習生制度では、日本で学んだ技術の母国への循環移転も期待されていますが、現実には安価な労働力として活用されるケースも多く、就労や生活の質を左右する問題です。今後は、外国人が安心して働ける制度・環境を強化し、分野ごとに支援策を充実させる必要があるでしょう。(参考:長野労働局 令和4年の監督指導等の状況)

外国人労働力の拡大がもたらす社会問題と多文化共生への課題

外国人労働力の拡大は、日本社会に多くの課題をもたらしています。入国制限の緩和や、特定技能資格の制度導入が進められている一方、防災・医療現場での言語や文化の壁、職場での労働条件緩和による現場負担の増加が浮き彫りになっています。就労現場では2020年から2021年にかけて、働き方改革や入管手続きのデジタル化などの対策が導入され、多くの外国人が日本社会への参加機会を得ています。しかし、技能実習や日本語教育をめぐる厳しい指導のもと、現場での摩擦やストレスも発生しやすい状況です。難民認定や水際対策の緩和など、政治的・制度的な背景が課題拡大の要因となっているだけでなく、一部の不法滞在外国人や地域住民との摩擦拡大や治安悪化なども社会的問題として拡大しつつあります。長期的には人口減少や高齢化に対応するため、外国人労働者の戦略的な受入れ規模拡大や制度改革が不可欠です。具体的には、地域・企業・行政の連携を強め、日本文化と外国人の価値観の違いを相互に理解・尊重できるコミュニティ力の向上を検討する必要があります。日常生活・労働・福祉・教育現場でトラブルを未然に防止し、国際社会との協力や経験を教訓に課題解決力を強化していくことが望まれます。

雇用現場から読み解く外国人労働者の人権保護と搾取リスク

雇用現場では、外国人労働者の人権保護と搾取リスクが依然として大きな課題となっています。労働基準監督署の調査結果から、技能実習生が多く働く現場で7割以上の事業所が労働基準法違反を犯している実態が明らかにされています。長時間労働や賃金不払い、安全基準違反など、現場での問題は深刻で、日本のビジネス環境に対する国際社会からの批判も強まっています。そのため大企業ではイメージ悪化や経営リスク回避の観点から、職場環境の調査や改善が急務とされ、スマートフォンアプリ等を活用して現場の声を拾う仕組みの導入や人権についての定期的な勉強会が行われています。またJICAが運営する受入プラットフォームでは、実態調査に基づいた支援を強化し、外国人労働者が安全に働けるよう情報提供や対策提案を展開しています。技能実習生制度の本来の狙いは、母国への技術移転や国際協力にありましたが、現実はコスト削減や人材確保の手段としての活用が優先される傾向です。今後は、制度面・経営方針ともにリスク評価を重視し、人権保護を現場レベルに落とし込む姿勢が経営の持続性や社会的責任を高めるポイントになります。

日本文化と外国人の価値観の違いが引き起こす摩擦と課題

日本文化と外国人の価値観の違いは、職場や生活環境、教育現場など多方面で摩擦や問題を生み出しています。例えば、日本語教育の厳しさや職場内の「思いやりの心」重視といった文化が、外国人にとっては理解しづらい場合があります。特定技能資格や就労条件の緩和などの制度改革を進める中で、多文化共生社会の視点がより一層重要となっています。一方で、防災・医療分野では「やさしい日本語」の活用が現場コミュニケーションを円滑にし、社会の多様性理解に役立っています。入管手続きや働き方改革、行政支援などで効率化が進む一方、日本独特の規範や慣習、組織内での意思決定プロセスが外国人には把握しにくい現実もあります。こうした背景から、摩擦を防ぎ、持続可能な共生社会を構築するには、行政・企業側の啓発活動や現場での多文化交流支援、柔軟なルール運用が求められます。多様な人材が共存する日本社会の未来のために、相互理解と文化的柔軟性を育成する取り組みが不可欠です。現実問題としての外国人コミュニティの形成や外国人による犯罪増加による治安悪化などは、多くの自治体で顕在化しています。

外国人と日本人の協力による社会福祉や介護分野の強化策

社会福祉や介護分野においては、外国人と日本人の協力が現場の持続可能性を高めるために重要です。技能実習生など外国人労働者は、介護、福祉施設、サービス分野で働き手として注目されていますが、現実には労働時間や賃金、安全面などで課題を抱えている場合が多いです。2019年の労働監督調査では多くの現場で法令違反が明らかとなり、外国人が現場で安心して活動できる環境整備の必要性が浮き彫りになりました。最近では大企業を中心に職場環境の改善や科学的評価による支援策、現場でのスマートフォンアプリによる意見集約なども進みつつあります。JICAなどの公的機関も積極的に情報提供や調査、改善提案を実施し、具体的多数の現場で成果を挙げています。日本で得た技術・知識を母国に還元する仕組みを強化し、現場負担の軽減や人材育成にも繋げていくことが期待されます。今後は、外国人と日本人が対等に協力し合い、制度・環境両面での支援を強化していくことが福祉や介護の分野における地域社会の長期的発展に繋がります。

法的規制と受入れ制度の限界—今後求められる国家戦略と制度改革の方向性

外国人受入れに関する法的規制や現行制度は、今の時代の社会変化やグローバルな労働環境に十分対応できていない場面が多く見受けられます。制度の複雑さや手続きの煩雑さ、人材流動性への制約が外国人労働者の活用拡大や企業経営の柔軟性に影響を与えていると指摘されています。特定技能や高度人材の受入制度も改善点が浮上し、例えば配偶者の就労制限や在留資格の頻繁な更新手続きの必要性、それらに伴う資産や雇用維持のリスク管理など現場での負担が課題とされています。投資や協力を促進するためには、国際基準に合わせた規制緩和やデジタル化推進、地方の実情に即した分野ごとの柔軟な導入方針が求められるでしょう。行政支援や企業協力の体制整備と並行して、科学的評価や中長期視点での国家戦略の立案が不可欠です。アジア諸国との関係強化や地域・分野横断的な制度設計を進め、現場の課題をしっかり把握したうえで改革の方向性を具体化することが日本社会の未来に大きな意味を持つと考えます。

外国人雇用の現行制度・規制の問題点と見直しのポイント

外国人雇用の現行制度・規制にはいくつかの問題点が存在しています。まず、受入手続きや在留資格の更新が煩雑であり、企業や現場でのコスト・負担増加というリスクを生じさせています。行政手続きの複雑化だけでなく、技能や職種ごとの区分が現場実態に合っていない、長期雇用が難しいなど制度の硬直性が強調されています。また、外国人材の能力評価や育成体制、資産・投資の保護策が十分でない点も課題です。経済社会の変化や国際関係の拡大に合わせて、より柔軟で実効性のある制度改革が求められます。具体的な見直しポイントとしては、制度のデジタル化推進、現場現実に寄り添った雇用・評価制度の導入、多様な分野・地域で必要とされる人材の受入強化などを挙げることができます。アジアや世界各国の動向を参考に、規制改革と支援戦略の両立を目指した国家方針への転換が望まれます。課題を分析し、今後も継続的な制度の拡充とリスク対策を進めることが重要です。

科学的データやDX活用による入管・行政手続きの効率化戦略

入管や行政手続き分野においては、科学的データやDXの活用が効率化の大きな鍵となっています。多くの方が在留資格の更新や変更申請のために入管まで出向く煩わしさや、年度末の窓口混雑による時間的負担を感じています。近年は、パソコンやスマートフォンからオンライン申請が可能となる計画が進んでおり、企業や団体の職員による代理申請から、申請者自身が直接オンラインで手続きを完了できる体制への拡大が期待されています。しかし、不正申請リスクの増加に対応し、厳格な資料提出や本人確認など安全面の強化も同時進行で求められます。実際に効率化が進むまでは、行政書士など専門家の支援を利用し、申請不備によるトラブルへの対策が望まれます。こうしたDX導入・資料のデジタル管理・意思決定プロセスの科学的合理化により、現場・申請者双方のコスト削減やセキュリティ向上が実現可能です。今後は制度改正に柔軟に対応する姿勢と、DX人材やシステムの育成も戦略の一部として重視されるでしょう。

少子高齢化が進行する日本で外国人材が担う役割と循環型社会の未来像

少子高齢化の進行とともに、外国人材の役割は日本社会の循環型社会構築においてますます重要性を増しています。オーバーツーリズムによる地域のインフラ負担や、地方の人口減少に伴う人材確保の課題、さらには外国人労働者との共生といった問題は個別のものに見えながらも相互に深く連関しています。観光ではコロナ以降外国人観光客の流入が回復・拡大し、観光地の地域経済を刺激する一方で、生活環境への悪影響や消費資源の循環利用、コスト軽減や治安悪化対策といった新たな課題が生まれています。サービス・福祉分野では高齢化による人手不足が顕著で、外国人材の導入が経済社会の維持に不可欠となっています。現状、受け入れ制度や地域の共生意識は十分に整備されているとは言い難く、国家的な長期戦略が必要です。今後は制度設計の柔軟性を高め、地域間協力や多様な分野での人材活用を促進すると同時に、多文化共生の視点と持続可能性を重視した社会像を目指さなければなりません。人口減・高齢社会が深刻化する時代において、政策、経営、行政が一体となった安全をベースとした循環型社会への構築が未来のポイントです。

高度人材・留学生の育成と長期雇用維持による人口減少リスクの軽減

高度人材や留学生の育成とその長期雇用維持は、日本の人口減少リスクを軽減する上で欠かせません。経済回復の動きが強まるなか、特に宿泊業や飲食サービス業などで人手不足が深刻な課題となっています。人口減少や少子高齢化が就業者数の減少に直結し、高齢者や女性がすぐに労働力として活用されない現状も影響しています。こうした背景から、政府は研究者・技術者・経営層・医療・法律分野での高技能人材獲得に力を入れ、在留資格の条件緩和や配偶者の就労権利拡大、帯同家族への配慮など具体的な制度改革を進めています。留学生誘致政策では、日本語学校から大学進学、国内就職への一貫サポート体制を強化し、将来的な人材循環を育成しています。企業が求める能力と働き手のスキルマッチも、今後の人材確保や長期労働維持には重要なポイントです。産業分野での価値創出やグローバルな経営競争力強化とも連動し、人口動態による経済のリスク対策として今後さらなる取り組みが期待されます。

地域・企業・行政が協力する「新たな活用モデル」と今後の提案

地域・企業・行政が連携して外国人材を新たに活用するモデルは、近年ますます重要になっています。産業立地や国際関係の変化により、各地の経済戦略も大きく見直されています。アメリカやEUで産業政策が復活するなか、一方では移民の増加による雇用の機会不平等、治安悪化などの社会問題も拡大しつつあり、日本でも経済成長と地域包摂を同時に実現するビジョンが求められます。特に地域格差や条件不利地域への対応がポイントとなります。具体例として、工場や施設の誘致における資産循環、グローバルなサプライチェーンの見直し、企業の誘致と地元日本人人材の育成支援、DXを活用した業務効率化や行政の協力体制強化が挙げられます。さらに地域独自の資産価値や文化資源と結びつけた外国人材活用によって、今までにない経済効果や新たな価値創出が実現しやすくなっています。ただし、全地域が均等な成果を得ることは容易でなく、時間をかけた制度の構築と企業・行政の継続的協力が不可欠です。今後は、産業・文化の双方で循環型の発展モデルを地域ぐるみで推進し、グローバルな変化にも強い地域経営戦略の構築を具体的に検討していく必要があります。

外国人活用と多文化共生で切り拓くこれからの日本社会—まとめと未来への提言

現在の日本社会では、オーバーツーリズム、少子高齢化による労働力不足、外国人労働者との共生、外国人を原因とする社会秩序の破壊及び治安悪化という四つの課題が密接に関係し合っています。観光地でのインバウンド拡大は地域経済を活性化させる一方でインフラや社会環境に新たな負担をもたらし、地方では人口減少・高齢化に伴うサービスや福祉分野での人材不足が深刻化しています。そこで外国人労働者の導入や外国人観光客の利用拡大は、経済と社会の循環に多様な価値をもたらします。外国人の受入による地域コミュニティの崩壊や治安悪化といった負の側面を克服する必要も拡大しつつあり、国家や行政は政策・支援体制の強化、企業は現場での雇用・育成方針の工夫、地域は文化・生活サービスの充実を戦略的に推進することで、より平和で安全な多文化共生社会の実現が目指さなくてはいけません。今後日本社会が直面する課題は、法規制や受入れ制度の見直し、DXの導入による効率化、高度人材や留学生の発掘・育成、雇用現場での人権保護、一方で治安維持、日本社会の安寧確保といった複合的な対策が不可欠です。実例として、行政のデジタル化推進や雇用現場の改善活動、福祉分野での外国人材の役割拡大など、多分野での具体的成果が現れています。持続的で包摂的な社会を築くには、多様なバックグラウンドを持つ人々の相互理解と協力を促進する環境づくりが求められます。今後も積極的な情報収集や地域・業界ごとの現場参加、そして制度や現場への意見発信など、皆さま一人ひとりのアクションがより良い未来への大きな力となります。次の一歩に向けて、出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省、内閣府などの関連機関の最新情報も注視していく必要があります。