公開日:2025.09.02

更新日:2025.10.31

日本政治の現在(2025年9月2日):少数与党政権と国民生活の接点

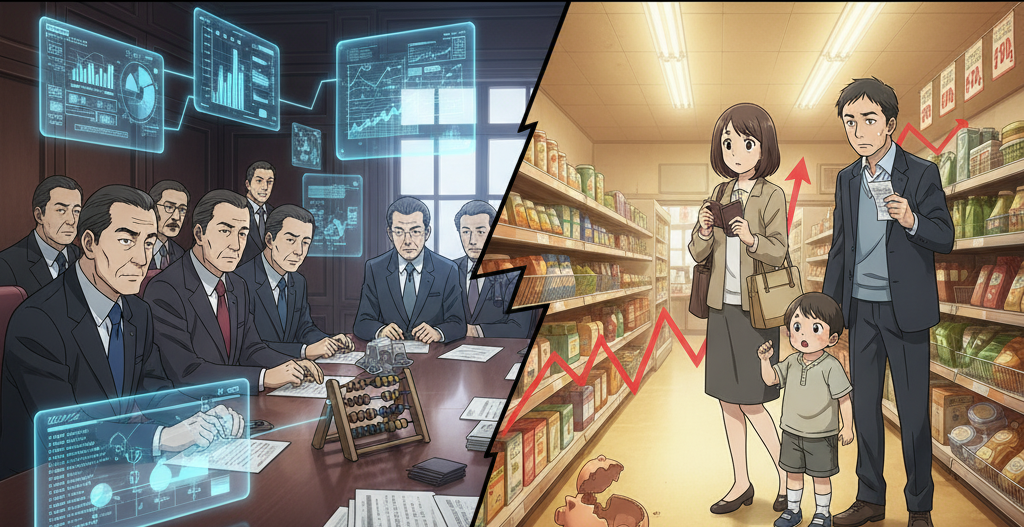

少数与党政権が続く中、政治や経済の動きがどう変わっていくのかを考えると、自分たちの暮らしや将来への不安を拭いきれない方も多いのではないでしょうか。増え続ける国の財政負担や社会構造の変化など、大掛かりなテーマにも目を向けると、「これから本当に大丈夫なのだろうか」と感じることがあります。とはいえ、日常の生活設計や働き方を考えるとき、今まさに起こっている政治・経済の動きを知っておくことは大切だと思います。

本日、2025年9月2日に自民党の両院議員総会が開催され、石破総裁責任論議論されます。その後、総裁選前倒しが8日くらいまでに決定することになるなど、政局の動きはオールドメディアでもSNSでも話題の中心になると思われます。しかし、本当に大切なのは、どのような政権が成立するにしても、私たちの日常生活や事業活動にプラスになる政策や方向性を具体的に提案・実施してもらうことにあります。そこで、少数与党政権による政策運営や財政問題、社会の転換点などについて整理し、それらが私たちの日々の暮らしや仕事にどんな影響を与えるのかを見つめ直してみたいと思います。政治の動きと直接関係なさそうに見える事項でも、実は家計や地域の産業に関わってくることが少なくありません。複雑な状況の中で、自分たちがどんな心構えをしていっしょに進んでいけばいいのか、一緒に考えてみませんか。

少数与党政権と不安定な政策運営

現在の日本では、与党が衆議院や参議院で議席数を大幅に減らし、少数与党という体制に陥っています。大きな法案や予算案を成立させる際には野党と協力しなくてはならず、政権運営がスムーズにいかないことも多いようです。多数決で簡単に決まるわけではないため、時間をかけて妥協点を探ることが増えています。その分、政策自体の方向性がいつ変わってもおかしくないという不安定さも抱えていると言えます。

こうした政治状況の影響は、実は私たちの暮らしや企業経営のさまざまな局面に波及します。たとえば補正予算や税制改正が議論されるとき、国民の負担増につながるのか、それとも手当てを拡充してくれるのかが見通しにくいため、家計をどう組み立てるか迷う方もいるでしょう。また、自営業や地域の小さな事業所などは、国からの支援策が変わるかどうかが死活問題になる場合もあるかもしれません。一方で、多様な意見が議論されることで、地域特性や個人の事情を考慮した政策が出てくる期待もあります。政治が混迷するからこそ、新たな支援施策や柔軟な制度の拡充が誕生する可能性があるのです。

財政と予算編成の圧迫要因

近年、大型予算が組まれるたびにニュースで報じられるのが「過去最高の概算要求額更新」です。社会保障費、防衛費、国債利払い費が積み重なり、国の支出が莫大なものになっていく状況(2026年概算予算は122兆円を超えると言われています。)は、私たち一般国民にとっても大きな懸念材料です。国の借金が増え続けていると聞けば、将来的に増税や社会保障の見直しが避けられないのではないか、と感じる方も多いでしょう。 実際に、財政再建を進めるためには支出を削るか、税金を増やすか、あるいは両方やるしかないという声もあります。たとえば、以下のような要因が国の財政を圧迫しているといわれます。

- 医療や年金、介護など社会保障費の増大

- 国債の利払い費の上昇

- 防衛関連の予算拡張による負担

これらに対処するには、政治家や専門家の意見だけでなく、私たち国民も「増税には反対」「社会保障は維持してほしい」などさまざまな声を上げるため、合意形成には時間がかかります。その結果、当初の政府案が大きく修正される場合もありますが、それが予算規模の縮小や補助金の見直しにつながってしまうこともありそうです。

増税が行われれば家計への直撃は避けられず、なかには生活レベルを変えざるを得ないケースも出てくるかもしれません。固定費の見直しや、教育費の捻出に頭を悩ませる方など、多くの国民が慎重にライフプランを考える必要がある時代に入っているといえます。

支持率の動向と政権運営への影響

少数与党の政権が続いているにもかかわらず、オールドメディアでは支持率が少しずつ回復しているとの調査結果も見受けられます。これは人柄やリーダーシップへの評価が高まっているとされる一方、特に高齢者において、増税や社会保障改革など肝心の政策面ではまだまだ激しい変化に不安を抱く国民が少なくないことが反映していると思われます。

政権の支持率が上向けば、政府としては積極的な政策を打ち出しやすくなります。たとえば、子育て支援策や教育の充実、地域活性化事業など、国民にとってプラスになる施策が動きやすくなるかもしれません。しかし、これが急落したり、不祥事が起こったりすると、政権維持を優先するあまり大きな方針転換が行われる可能性があります。負担増につながる増税案を白紙に戻す動きが出たり、あるいは新たな経済対策を急きょ立ち上げたりと、政治の舵取りは日々変動しやすくなります。

与党内の意見も統一されていない場合が多く、保守的な立場とリベラルな立場の対立が激しくなれば、さらに混迷が深まります。政治家の一挙手一投足で制度や補助金が変わり、それが結果として私たち国民や企業の受けられる支援に影響を及ぼすこともあります。政治ニュースから目が離せない理由は、こうしたダイナミックな変化に私たちの生活が直結しているためといえるのです。

安全保障と外交による経済的インパクト

近ごろは安全保障関連のニュースも数多く取り沙汰されています。防衛費の増額や新型兵器の配備、外国との共同開発などが活発になるほど、国としては費用負担がかさみます。一方で、外交面では多角的な国際的パートナーシップを深めるチャンスでもあり、技術協力や製品輸出のルートが広がる可能性もあります。

ただ、地政学リスクが高まる地域が増えれば、日本国内の食料品や石油など輸入品の価格が安定しづらくなる恐れがあります。輸入コストや為替相場が大きく変動すれば、普段の買い物で手に取る商品や公共料金などがいつ値上がりしてもおかしくありません。家計を守る観点からは、必要以上の浪費を避けたり、日用品の買い方を工夫したりするなど、小さなところからリスクヘッジをする意識が増すかもしれません。

同時に、海外との安全保障分野のやりとりが増えれば、技術流出を防ぐための規制強化や輸出入の審査手続きが厳しくなることも考えられます。IT関連技術や特殊部品などは、輸出規制の変更に伴って日本国内での開発・生産に集中する動きが出るかもしれません。そうした変化に伴い、新たな雇用や研究の持ち場が生まれるなど、未来の可能性を感じる側面がある一方、急な規制変更で混乱する業界が出るかもしれないのも事実です。

皇位継承議論と社会構造のシフト

皇位継承の議論が盛り上がる背景には、女性皇族が結婚後も皇室に残れるかどうかや、旧宮家の男系男子を復帰させるかなど、多くの意見交換がなされているようです。ふだんの暮らしとはあまり関係ないように見えますが、社会全体の価値観が変化していることを示す一例ともいえます。

女性が社会でより活躍できる環境づくりや、多様性を受け入れる仕組みを整えることは、私たちの生活にも密接に関わります。たとえば、女性が家庭だけでなく職場や地域活動に積極的に参加できれば、新しい雇用やコミュニティづくりにもプラスになるはずです。伝統や文化を尊重しながらも、時代に合わせて柔軟に制度を見直すかどうかは、個人や家族の在り方を考えるうえでも重要なヒントとなるでしょう。

外国人労働力の受け入れ拡大と課題

近年、海外からの技能実習生や特定技能をもつ外国人の方々が日本全国で働く姿を目にする機会が増えました。人手不足が進む産業や地域では、外国人労働力の確保が死活的なテーマとなり、農業や観光、介護といった分野でも積極的な採用が行われています。私たちの住む町でも、多文化共生の取り組みが進んでいるところがあるかもしれません。

ただし、言語の壁や生活習慣の違いを埋めるサポート体制を整えないと、外国人の方が安心して働けなかったり、地域に定着しづらかったりする場合があります。たとえば、以下のような取り組みを地域や企業が行うことで、人材不足を解消しつつ多様性を受け入れる基盤を築きやすくなります。

- 日本語研修や生活支援の充実

- 行政や医療機関との連携強化

- 自治体による多言語ガイドの作成

- 地域コミュニティとの交流イベント

さらに、外国人問題としてクローズアップされるのが不法滞在者や不法労働の問題、地域の治安やコミュニティルールの崩壊などです。こういった負の側面の解決も含めた移民政策の方向性は、政権や政党の方針、および世論の動向によって大きく左右されます。急に制度が変われば、受け入れ先の現場や外国人本人も混乱しかねません。住民同士で協力し、ローカルな課題を話し合いながら解決することが求められると思われます。

少子高齢化と暮らしの変化

日本の大きなテーマである少子高齢化は、私たちの生活設計や社会全体に及ぶインパクトが大きい問題です。若者の数が減れば、学校の統廃合や地域の祭りの開催が難しくなるなど、地域の活気が失われていく側面があります。一方で、高齢社会になれば介護や医療といった分野が拡大し、新たなサービスの需要が生まれる機会もあります。

国民目線では、子育てと仕事を両立できる環境づくりや、高齢者向けサービスの充実が重要とされます。自治体が行う子育て支援や保育施策、在宅介護に対する補助制度などをうまく活用することで、暮らしの不安を軽減できるかもしれません。また、地域によっては子育て世代を呼び込むための移住促進策を行っているところもあります。

一方で、高齢化の進展に伴い、消費の中心がシニア向け商品やサービスに移行する動きも見られます。健康食品や介護用品、リフォームなど住環境改善関連の市場が拡大する可能性があります。少子高齢化を悲観するだけでなく、どういった需要や社会的ニーズが高まっているのかを見ながら、新しいサービスの形を模索してみることも大切ではないでしょうか。

複雑化する政党内外の駆け引き

少数与党政権では、与党だけでは政策を決めきれないため、野党の協力を仰ぐ場面が増えます。しかし、野党が協力を得るための条件として新たな政策を上乗せしたり、既存の方針を修正したりする交渉が行われると、政策内容が頻繁に変わってしまうこともあります。国民にとっては、同じ政策でも毎回細かい条件が変わると説明を追うのが大変です。

税金の使い道や社会保障の改革、さらには地方創生やインフラ整備などのテーマで、各党や各派閥がぶつかると、最終的に妥協策として折中案が通ることがよくあります。それが実際の暮らしにとって良い結果をもたらすのか、慎重に見極める必要があるでしょう。国会中継やニュースを確認するとき、背景にある複雑な駆け引きも少し念頭に置くと、今後の日本がどう変わりそうかイメージしやすくなるかもしれません。

地方創生と賃上げ政策の行方

政府が掲げる「地方創生」は、過疎化などの問題を抱える地域の人口減少を与野党問わず食い止めたいという狙いが感じられます。農林水産業の担い手不足や商店街の閉店ラッシュなど、地方の衰退をどうやって食い止めるかは長年の課題です。近年は外国人観光客の誘致やITベンチャーの誘致を行う自治体も増え、地域のブランドを打ち出す取り組みも見かけます。

賃上げに関しては、全体の経済を底上げするための重要な要素ともいわれます。大企業であれば一部進展している面もあるようですが、中小規模の事業所や個人事業主にとって急な賃上げは負担が重く、むしろ経営を圧迫してしまうこともあるでしょう。国民の立場からすると、収入が上がるのは嬉しい一方、その結果として商品やサービスが値上がりすれば、暮らしへのプラスにならないと感じるかもしれません。

地方で働いている人にとっては、地域の経済力が向上すれば仕事そのものの魅力が増す可能性があります。賃上げが進めば若い世代の地元残留率が上がるかもしれません。ただし、地方創生そのものが掛け声倒れに終わらないためには、国の政策だけでなく自治体と国民が連携して、地元の課題を一つひとつ解決していく地道な取り組みが必要です。

国民の増税への抵抗と政治の透明性

国の財政が厳しいことは多くの方が承知しているとはいえ、増税を簡単に受け入れられる国民は少ないでしょう。消費税が上がれば家計への正面からの打撃になりますし、住民税や所得税が変動しても生活の余裕がどこまで残るか不安です。こうしたなか、政治に対する「もっとわかりやすく説明してほしい」「正直に情報を開示してほしい」という声はますます高まっています。

政治の透明性が不足していると感じるときは、SNSで抗議が広まり、デモや集会などで直接意見を表明する動きが活発になることもあります。少数与党政権は広範な支持を得にくいため、世論の声を無視しづらい側面があるのです。私たち国民にとっては、増税を前にどんな理由があるのかを知りたい、さらに削れる予算はないのか確かめたいと考えるのは当然でしょう。

税制改正の施行まではある程度の時間差がありますが、そのときまでに家庭の家計管理をどう組み立てるかは人によって判断が分かれます。ローンやクレジットカードの支払い、教育費、老後資金など、人生設計に直結する問題なので、政治のニュースには常にアンテナを張っておきたいところです。

政治の変化と私たちの生活

以上のように、少数与党政権や財政問題、外交政策、社会構造の変化などは、私たちが思っている以上に暮らしに直結しています。国会の議論の行方で福祉や補助金、教育や雇用のあり方が変わる場合も多く、直接的にも間接的にも家計や地域社会に波及してくるためです。 政治が不安定な時期には、「先行きが読めず落ち着かない」と感じることもあるでしょう。しかし、与野党間の交渉をうまく利用して、生活支援策や地域活性化のための補助事業が充実する可能性もあります。自営業やフリーランスとして活動している人はもちろん、会社勤めやパートの方も、以下のようなポイントを意識すると変化に備えやすいかもしれません。

- 家計の見直しと出費削減にすぐ取り組む

- 自治体の補助や助成制度を活用する

- 金融機関や行政からの情報収集を怠らない

- 地域コミュニティやSNSでの情報共有を密にする

- 働き方を含め、柔軟な生活設計を考えておく

政策が急に変わっても慌てないためには、「複数の選択肢を用意しておく」「今のうちに活用できる制度を知っておく」ことが有効です。政治が流動的だからこそ、個人レベルでも柔軟さが求められます。

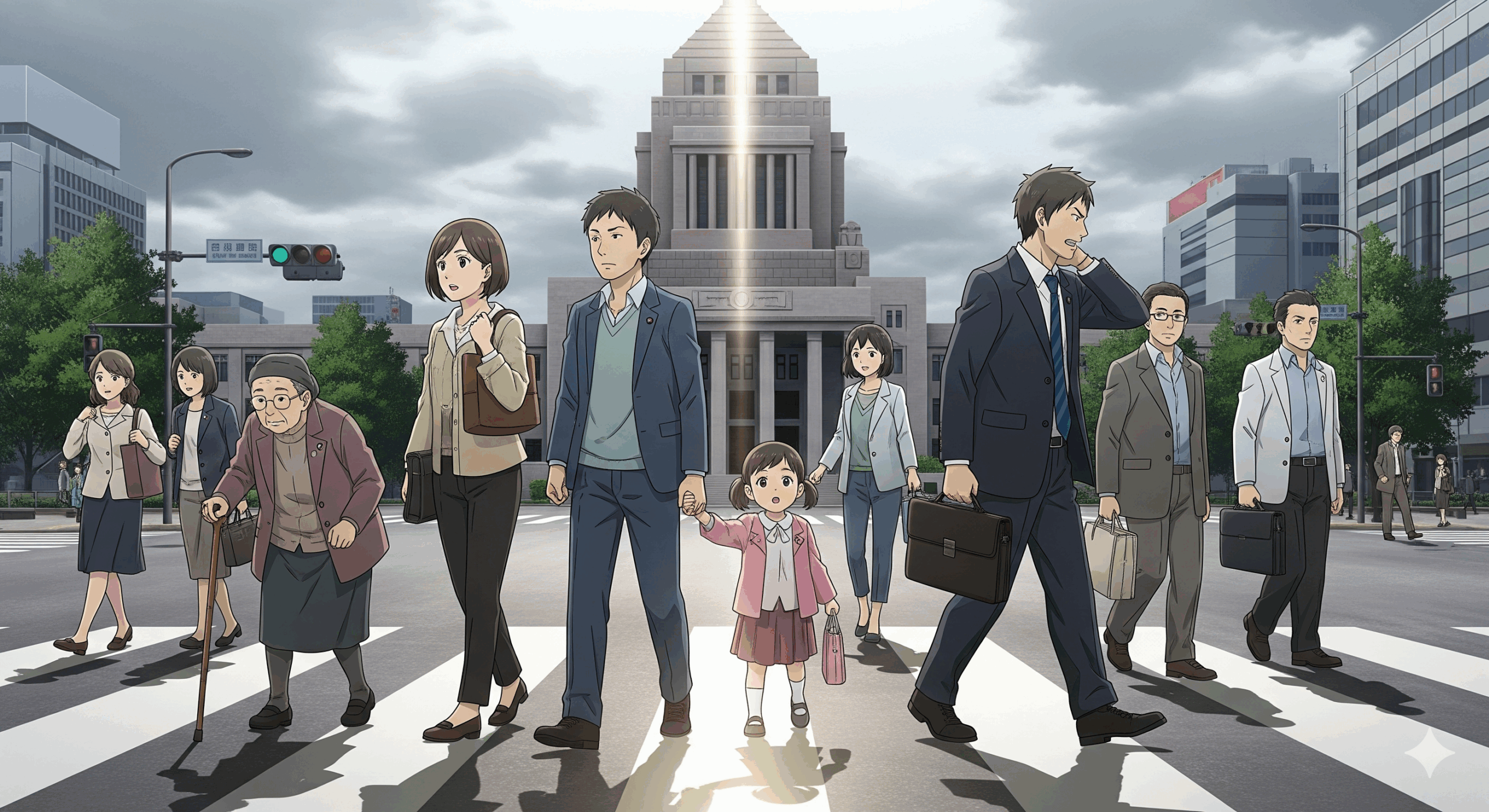

将来への視点:多様化する社会と可能性

安全保障や移民政策、皇位継承、少子高齢化など、同時にいろいろなテーマが噴出している現状は、日本が大きな転換点を迎えている証拠ともいえるかもしれません。価値観がますます多様になる一方、社会課題の解決策もいくつも考える必要がありそうです。

この変化をネガティブに捉えるだけでなく、可能性として活かせる未来も視野に入れたいところです。たとえば、高齢化が進む人口構造だからこそ、シニア世代向けのサービスや在宅ケア技術に飛躍的な進化が起こりうるかもしれません。あるいは外国人材との共生が進めば、日本の伝統文化と海外の新しい価値観が融合し、国内産業の新たな魅力を発掘できる可能性もあるでしょう。

グローバルな社会の中で、日本という国がどのように特色を持ち、経済的にも文化的にも発展していくかは私たち次第だと思います。政治に対してできることは限られるように見えますが、意見を発信したり、地域の活動に協力したりすることは、案外大きな波を起こす原動力になるのです。

まとめ

少数与党政権下で予算や政策が定まらず、「これからどんな社会になっていくのだろう」と思う方は少なくないと思います。ただ、不確実な時代だからこそ、自分たちの暮らしを守りつつ、一歩先を見据えた行動が必要なのかもしれません。政治には政治の論理がある一方で、私たち一人ひとりの考えや行動が、将来の社会を形作る一部分であるともいえます。

家計管理や働き方の選択、地域のコミュニティ活動の場など、身近なところから行えることは意外と内容が豊富です。税金や社会保障に関する情報をチェックし、理解できない点は専門家や行政に問い合わせる。自治体の制度を調べ、活用できるものは積極的に取り入れる。こうした積み重ねが、政治状況がどう変わろうと、私たちが暮らしを安定させるうえで欠かせない努力になるのではないでしょうか。

政治や経済の動きはときに不透明で、先行きの不安を感じる要素も多々あります。けれど、大きな変化のただ中にあるからこそ、新しいチャンスや可能性も同時に生まれるはずです。未来への不安と期待を抱きながら、暮らしや働き方、地域社会をより良い方向へ進めるために、国民目線でできることを模索していきたいですね。私たち一人ひとりの知恵と行動が、次の時代をつくる大きな力につながると信じています。