公開日:2025.10.09

更新日:2025.10.31

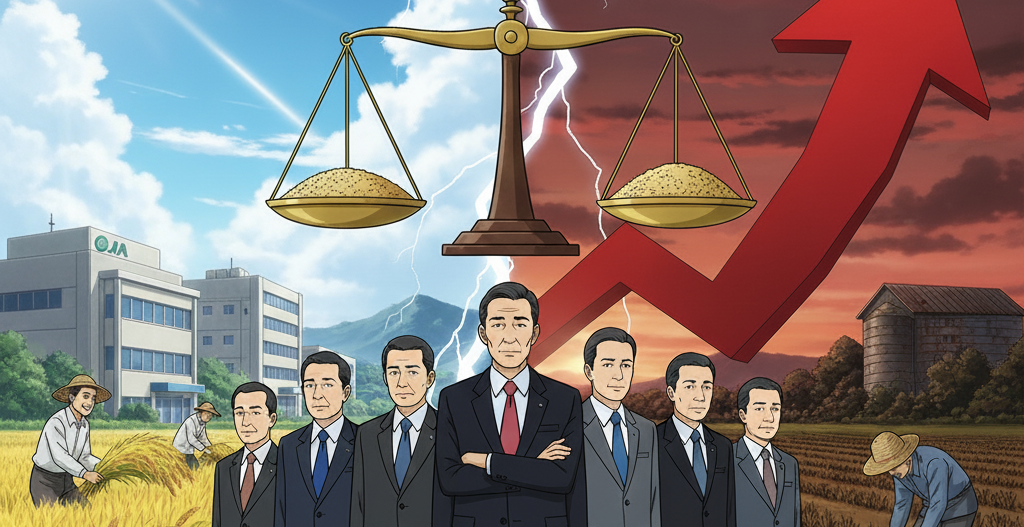

JA農協の功罪とコメ高騰を生む政策の闇を徹底解説

日本の農業、とりわけコメの生産や供給は、近年大きな転換点にあります。農家の高齢化や農業人口の減少、作付面積の縮減と耕作放棄、そして国内市場だけでなく世界規模のグローバルな需要も無視できません。なぜ今、日本のコメ不足や価格高騰が騒がれるのか、JA農協や政府の農政がどう関係してきたのか、深く理解したい方も多いでしょう。当記事では、減反政策や農協の制度、企業参入や輸出の現状、経済や地域社会への影響を研究所レベルの最新知見も交え整理します。市場や政策の歪み、構造改革、持続可能な経営のヒントまで、多面的な視点で整理しますので、ご自身や会社、個人事業として農業に関心のある方はぜひご一読ください。

日本の農業が直面する主な課題とその社会的影響とは

日本の農業が直面する主な課題の一つには、生産不足や農業人口の高齢化・減少、経営的な問題があります。減反政策が廃止されたことで、農家は自由に生産戦略を立て、経営判断で米生産量を調整しやすくなりました。これによりビジネスとしての農業への注目が高まり、企業の新規参入や海外輸出への意欲が増しています。特に日本産の米や果樹は中国などで人気があり、グローバル市場でも新たなチャンスが広がっています。しかし、米価や補助金などの制度に頼ってきた高齢の農家は経営継続が難しくなり、結果として水田の減少と耕作放棄地の増加という社会的問題が発生しています。また、農家の世代交代が進まず、管理が行き届かない農地が地域の自然や景観に影響を及ぼすケースも増加中です。企業による効率的経営や資金調達、コスト削減が求められる一方で、農協や地域社会との連携も重要です。農林水産省が提示する持続可能な農業へ向けた政策を検証しつつ、現場に即した柔軟な対応が必要とされています。今後はビジネス的発想と地域社会のバランスが日本農業の持続的発展のカギとなるでしょう。

農業人口の減少と高齢化が生産や地域社会に与える問題

農業人口の減少と高齢化による影響は、米の生産や地域経済の構造に深刻な変化をもたらしています。減反政策下では、農家は国の方針に従い補助金で収入を得る仕組みが定着していましたが、経営努力や競争力の強化が十分に促進されず、結果として市場で勝負できる生産体制が築かれませんでした。農家の高齢化が進むことで、若い世代への事業承継が滞りやすく、農地の遊休化や荒廃といった地域社会への負担も増加します。具体的には、農業と言う産業自体の経済的魅力が薄れることで新規参入が減少し、20・30代を中心とした農業者の確保や教育が課題になっています。家族経営が主流な農業現場では、高齢の経営者に依存しがちで、機械化や新技術導入も遅れがちです。こうした状況を打開するには、農協などの支援組織や政府の補助政策、企業の新規参入による資金・技術提供など、多角的な経営戦略が重要です。また、地域レベルで農地の管理やコミュニティの維持を目的とした協力体制の構築も不可欠です。それぞれの地域特性や市場動向に即応し、農家・企業・行政が連携して課題解決を図ることが必要です。

グローバル市場と国内消費の変化による新たな農業課題

グローバル市場の拡大やインバウンド需要を含む国内消費の変化は、日本の農業構造に新たな課題を投げかけています。減反政策は、長く米の供給量と価格をコントロールし国内市場の安定に寄与してきた一方、生産者の意欲や技術革新の面でマイナスの影響を残しました。海外では日本米や日本産農産物への需要が増加傾向にあり、輸出戦略が重要となってきています。しかし、国際市場での価格競争力や品質基準への対応には課題が残り、生産コストや為替など経済的なリスクも抱えています。国内では主食の多様化や米消費量の減少が続いており(この傾向は**農林水産省の食料需給表**でもデータとして確認できます。)、米余りの構造も解消されていません。また、減反政策により代替作物への転換が進み、新規の市場機会が生まれる例もありますが、十分には浸透していません。生産現場では、AIやICT、スマート農業など新技術を活用し生産性を高める取り組みが求められます。これからの農業経営では、国内外の消費動向、市場動向を的確につかみ資金調達、販路拡大、企業との連携によって柔軟な経営環境を切り拓く姿勢が鍵となります。

JA農協のビジネスモデルから見えるメリットと隠された負担

JA農協のビジネスモデルは、農家を支援する組織として米価や農産物の価格維持に寄与し、併せて地域社会の金融や保険機能も果たしています。減反政策のもとで米価が安定的に維持されたことで、小規模や兼業農家が農業を続けやすくなり、その所得の多くがJAバンクに預金され、巨大な金融機関へと成長しました。また、農地転用による利益や地域での資金循環もJA発展の下支えとなってきました。その一方で、従来の米価安定政策は日本農業の生産コストを押し上げ、グローバル市場での競争力低下や農家の経営効率の低下、世代交代の遅れといった構造問題も引き起こしています。実際に海外では、農家保護策として直接所得補助への転換が進んでいるにもかかわらず、日本では同様の改革が進みにくい事情もあり、制度疲労が指摘されています。社会的には、JAによる農地や資金の集中・管理が効率的運用に一役買う反面、経営多様化や個々の農家の経営判断力の形成を阻害している側面も否定できません。今後は多様な担い手や新規企業参入を促しながら、農家の経営自立や市場対応力を強める新たな農政方針の形成が不可欠となっています。

JAの収益構造と農家・地域社会への影響や功罪を解説

JAの収益構造は、農家からの預金や融資、農産物の販売など多角的に成り立っており、地域社会にとって経済の基盤となっています。しかし減反政策の実施で農地や生産量を制限した結果、農家の直接的な収入は減少しました。補助金によるカバーは可能であったものの、農家的には新たな経営課題や収入減、将来の不安が重なりやすくなったとも言えます。一方で、減反によって多様な作物への転換や新規事業の模索も生まれ、経営を見直すきっかけにもなりました。地域社会としては、JAが金融機関として安全資産の運用や雇用を生み出し、社会全体の安定に貢献してきた功績も無視できません。しかし、中長期的には農家の経営モチベーションや競争力の低下、JAへの依存の強まりといった課題が顕在化しています。所得補助や経営多角化の道を模索しつつ、収益性と持続可能性を両立できるモデルへの導きが今後の重要な課題です。

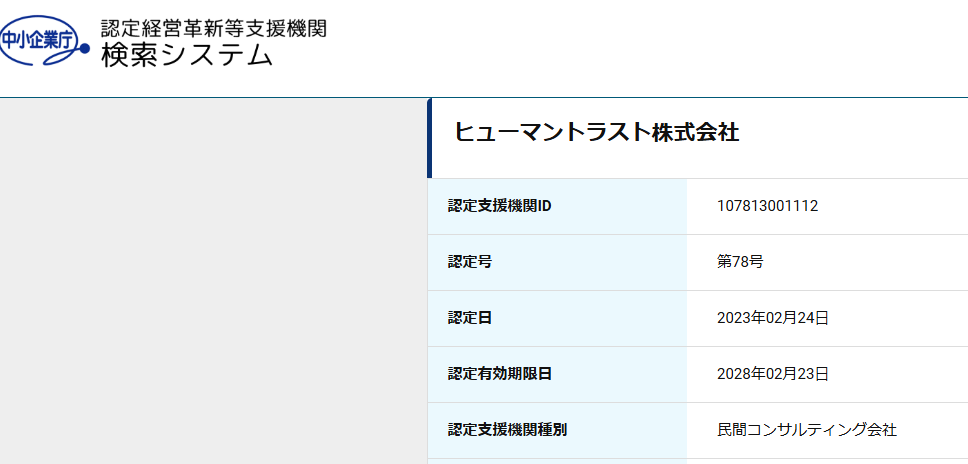

政府・農水省・JA農協の関係が農政改革をどう阻んできたか

政府、農水省、そしてJA農協の三者は、日本の農業政策形成や改革の現場で密接に関係してきました。長い間、これらの組織の強い結びつきによって、農政の安定化や農家保護が図られる一方で、構造的な改革やグローバル市場への柔軟な対応が難しくなる要因ともなってきました。特に減反政策などの制度に守られた農家やJA組織の既得権益が存在し、効率性や競争力よりも安定性を重視する傾向が見られます。その結果、農業改革が議論されても現実には制度維持派が強く、補助金や規制緩和、新規参入などについて進展が遅くなりました。近年では市場環境の変化や国際的な要請を受け、徐々に組織改革や制度見直しも求められています。今後は、透明性の高い政策決定や官民連携強化など、過去の行政のしがらみから脱却した新たな農政の方向性が期待されます。

コメ不足の本質:減反政策と国内供給体制の矛盾とは何か

コメ不足の本質的な問題は、長らく続いた減反政策と、日本の米供給体制自体が持つ構造的な矛盾にあります。減反政策は、米の生産を人為的に調整し価格の安定を目指しましたが、結果的に農家の生産意欲や競争力を低下させ、市場の変動に迅速な対応ができない仕組みを固定化しました。近年ではインバウンドや外食需要の急増、気候変動など市場や生態系の環境変化に対応が遅れ、一時的な生産不足、米価の高騰といった状況を招いています。管理型の農業から、需要に応じた柔軟な市場に対応した供給体制に転換しない限り、同様の需給バランスの崩れは今後も繰り返される可能性が高いでしょう。加えて、高齢化や農業人口の減少、担い手の不足もコメの安定供給を脅かしており、国内産業全体への影響も無視できません。求められているのは、国際市場を見据えた戦略に基づく生産、備蓄や輸出入政策、そして所得補助や経営支援など経済・社会両面にまたがる総合的なアプローチです。こうした構造改革に取り組むことで、コメをはじめ日本の食料安全保障を強化することが可能になります。

令和の米騒動と米価高騰―日本の米供給体制の抜本的問題

令和の米騒動では、米余りと言われたはずの日本で一時的な米不足と米価の高騰が発生しました。要因としては、外食市場の需要増加やインバウンド需要の回復、加えて気候変動による生産環境の不安定化が挙げられます。減反政策の廃止後、作付面積の伸び悩み、担い手不足といった構造問題が表面化し、需要と供給の歪みが顕在化したことも影響しています。これまでは安定供給を前提にした政策が続いてきましたが、突発的な需要増や天候不順に柔軟な対応ができない体制が露呈しました。今後は、気象リスクへの強化策や、市場需給の変化に即応できるような管理・生産モデルの構築が不可欠です。農業経営には、これらのリスクを分散させる経営戦略や備蓄管理の徹底、価格変動に耐えうる体質強化が求められています。業者やJA、農林水産省など関係組織の連携も重要なポイントになります。

ところが、石破首相が田植え完了後に「本年度からコメ増産を進めます」と発言したことは、農業経営の現場感覚との乖離を示す一例であり、政治の対応がいかに難しいかを表しています。早急な現状再認識と効果的な施策の立案実施が急務だと思います。

減反政策廃止の理由と今も続くコメ需給の歪み

減反政策は、1970年代から50年にわたり米の生産量を調整し価格維持に寄与してきましたが、2018年度に廃止されました。理由は、農家の経営努力不足や生産現場の競争力低下、グローバルな市場変化といった問題に対応しきれなくなったためです。また、減反政策による需給調整が長期化する中で、消費者ニーズや社会全体の経済構造も大きく変化しました。実際には政策廃止後も、担い手の減少や高齢化、生産コストの上昇や販路拡大といった課題が残り、コメ需給の歪みを完全に解消できていません。制度的な制約を外したものの、地域ごとの経営状況や企業参入、農水省やJAの方針転換の遅れが新たな壁となっており、依然としてコメ不足や価格調整を巡る問題は続いています。継続的な構造改革や、需給バランスに応じた柔軟な対応、価格変動リスク対応が必要です。

減反政策の歴史とその廃止が日本の農業にもたらした変化

減反政策は1970年代からおよそ50年にわたり、日本の米生産を調整し価格を維持するための柱となってきました。国が生産目標を決め、農家はこれに従って栽培面積を抑えることで、米価の安定と農家の収入保証が図られてきました。しかし、長期の制度運用により農家の経営努力や競争力の低下、技術革新の遅れなどの課題が指摘されるようになりました。2018年度の廃止後は、生産の自由度が高まる一方で、市場原理による供給・価格調整へと移行しています。農家は経営主体として、販路や生産量、コストの管理・調整に自ら取り組む必要性が増しています。同時に輸出を意識したブランド米開発や、法人企業の参入、ICTやスマート農業など新たな経営戦略も重要となっています。政策転換は日本農業にとって大きな転機であり、経済のグローバル化や国内消費の減少など、多様な環境変化に対応する柔軟性を向上させました。農政改革や新規参入の流れを活かし、持続的な成長を目指す体制づくりが今後の課題です。

減反政策のメリット・デメリットと所得補助制度の実際

減反政策は1971年から約50年間続き、米の生産過剰を抑え価格維持には成功してきました。農家にとっては国からの補助金により所得が安定しやすいというメリットがあり、農林水産省も市場管理がしやすい状況が保てました。しかしその一方で、政策依存による経営意識の低下、競争力の弱体化といった問題も生じ、若い担い手の参入や経営多角化の妨げとなってきた面も指摘されています。長期的には、世界市場の変化や消費量の減少への対応力が課題となり、農協や国の財政負担も増加しました。所得補助制度は一部で農家自立の支えになりましたが、根本的な構造改革の遅れにもつながっていました。このため、米価維持と生産効率化のバランスおよび補助金政策の見直しが今後の課題となっています。

米農家の生産・経営戦略は減反政策廃止後どう変わったか

減反政策の廃止で多くの米農家は作付面積を増やし、収入増加を目指す動きが強まりました。一方、生産量増加による米価下落や、在庫管理、販売先の確保といった新たな経営課題が浮上しています。また、消費量は減少傾向にあるため、生産過剰リスクの管理や価格戦略がますます重要です。現場では効率的な経営を求めてスマート農業の導入やコスト削減、新しい販路の開拓が進められています。市場動向にあったブランド米や高付加価値商品の販売など、時代に即した対策が不可欠です。資金調達や生産調整などのスキル強化も求められており、今後も農業経営を柔軟に進化させていくことが重要となっています。

農業改革とコメ消費拡大に向けた新たな戦略・解決提案

2018年以降、50年続いた減反政策の終焉を機に国による生産規制が撤廃され、米農家は生産計画の自由度が増しました。これにより、経営判断だけではなく、加工用米や飼料用米など多様な米の生産にも積極的に取り組むことが推奨されています。しかし、国内の米消費は長期的に低下しており、主食の多様化やコロナ禍による外食需要の変化で販売先の確保が難しくなっています。今後は農家自身が消費ニーズや資金繰りに応じて生産調整を行い、収益確保のための販路開拓やマーケティング、地域資源を生かした新規事業の展開が必要です。また、米のおいしさや安全性などブランド価値を高める活動や、日本ならではの食文化普及への取り組みにも力を入れる必要があります。政府や企業の支援を受けつつ、地域社会を巻き込んだコメ需要拡大戦略と、効率経営・コスト管理の両立が今後の持続可能な農業を支えるカギとなります。

輸出強化・企業参入・スマート農業推進による生産性向上策

日本産米は2023年、輸出額が過去最高を更新し、その需要は中国をはじめ世界各地に拡大しています。こうしたグローバル化の流れの中で、今後は海外市場に対応できる品質や数量、さらに価格面での競争力強化が欠かせません。そのためには、ブランド米の開発やマーケティング強化だけでなく、ICTやAIによるスマート農業の導入、効率的な資金調達や経営改善策の実施も不可欠です。企業参入が進めば、新規事業の展開や雇用拡大、販路の多様化も期待できます。また、JAや農林水産省による支援策を活用しつつ、個人経営でも成長を目指せる体制の整備が求められます。世界市場での地位を高めると同時に、国内需要の底上げや食料安全保障にも貢献する戦略が必要です。

まとめ:持続可能な日本農業のために今私たちができること

日本の農業は持続可能な発展に向け、環境保全と生産性の調和を考える時代に入りました。政府が推進する環境保全型農業は、資源循環や化学肥料・農薬の削減など環境負荷軽減に重点を置き、長期的な社会・経済の安定を目指しています。減反政策の廃止で、米の生産や販売にも柔軟性が増し、需要変化に応じて農業経営の工夫ができるようになります。一人ひとりがこうした志向を理解し、消費選択や地域活動を通じて農家や企業を支援することが、社会全体の食料安全保障と環境保護につながります。今後も安全で美味しい日本産農産物が食卓に並ぶために、皆様も持続可能な農業を応援する行動を日常から実践していきましょう。こうした農業問題は、**日本経済全体の構造的な課題**とも密接に関連しています。