公開日:2025.10.02

更新日:2025.10.31

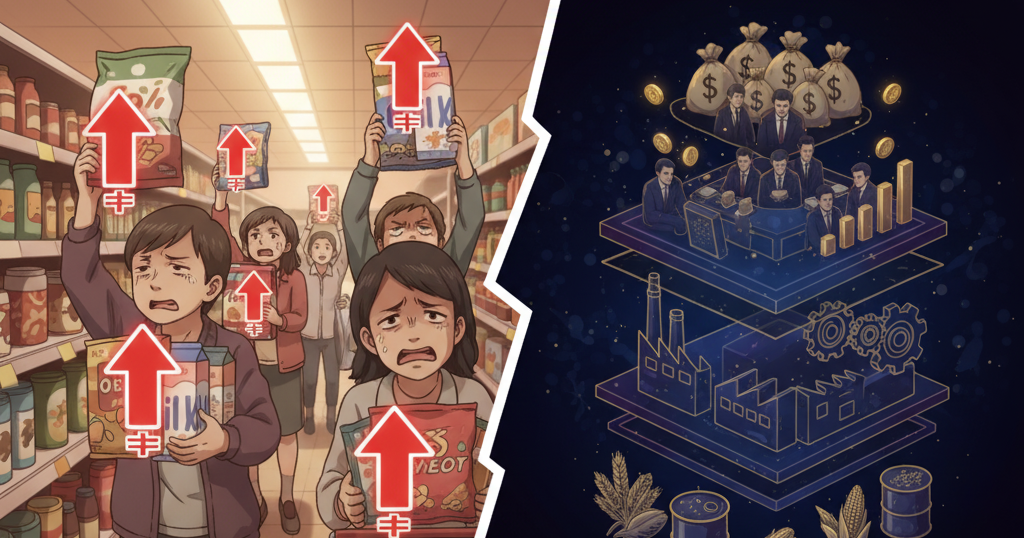

食品業界の値上げラッシュ、その裏に潜む利益構造とは

近年、国内の食品業界ではお米の価格をはじめ、2025年10月1日以降、様々な商品の値上げが相次いでいます。この現象はニュースやメディアでも大きな話題となり、多くの人が「なぜこんなに食品価格が上昇するのか」と疑問を抱いていることでしょう。実は、単なる原材料の価格高騰だけでは説明しきれない深い構造が背景にあります。

食品の生産から流通の過程や事業者の利益構造、さらには日々の経済状況が大きく影響し、私たちの食卓に直結しています。それらを明確に知ることで、事業者の経営判断や投資戦略、消費者としての賢い購入方法を学び、これからの生活に役立つ「気づき」を得ることができます。この記事では、日本の食品業界が抱える構造的な問題と現場のリアルな課題について分かりやすく解説し、読者の疑問に徹底して向き合います。

日本の食品業界が直面する物価高の深刻な構造問題を探る

日本の食品業界は現在、物価高の深刻な構造問題に直面しています。生産コストの上昇や人件費の高騰、原材料価格の不安定さが続いており、これらが流通や販売現場にも影響をもたらしています。農家をはじめとする原料生産や加工食品の製造現場では、血のにじむような過剰労働やコストカット努力によって供給ベースを超低コストで維持してきました。しかしながら、そのために農業収益の停滞や離農、生産工場の低賃金化も限界に及び、製品価格を上げざるを得ない状況が生まれました(米農家の生産実態の仕事量は半端ではありません。)。こうした構造的な値上げによって、消費者の購買意欲にも影響が出ています。加えて、食品流通の現場では、設備維持や物流コストも高まり、経営を圧迫する要因となっています。さらに、市場規模の縮小や需要変動も事業者の生産・販売計画に大きな混乱をもたらしています。国内外の経済状況や国際的なサプライチェーンの混乱が加わり、安定供給が困難になるリスクも増しています。農家や食品メーカー、流通事業者は、効率的な業務の進行や合理的なコスト管理の方法を模索していますが、それでも適正コストの価格転嫁をし切れずに、多くの農家や事業者が悩みを抱えています。日本社会が安定した食品供給を目指す中で、持続可能な生産構造の確立やコスト管理対策、消費者ニーズに応える商品開発も重要なポイントです。食品業界の混迷は単なる経済問題にとどまらず、市場全体への影響や食生活の安定に直結します。これらの課題を克服し、信頼できる食を提供するため、現場レベルでの不断の努力が求められています。

物価上昇の本当の原因は何か?ニュースや政府発表では見えない真実

物価上昇の背景には、複雑な要因が絡み合っています。海外からの原材料輸入価格の上昇、エネルギーコストの高騰、円安などの経済状況が直接影響しています。こうした具体的な価格データは、農林水産省の「農産物価格統計」などで確認することができます。また、国内の労働力不足や人件費の上昇、生産関連資材や機械の高騰も、全体のコスト構造に大きな影響を及ぼしています。単にニュースや政府発表が伝える以上に、流通や生産現場ではこの問題が現実として突き付けられており、事業者の経営判断にも揺さぶりをかけています。原材料の多くを海外に依存する日本の食品業界は、国際的な市況変動に敏感であり、国際的な供給網の乱れや規制の強化も、安定調達の障壁となっています。農家、メーカーやスーパー、卸売業者はいかにして価格転嫁を最小限に抑えるか、経済状況を分析しながら日々模索しています。消費者は日々の食品価格の上昇を感じ取っており、購入の際に値上げを実感しているのも事実です。こうした状況下で事業者は経営効率化や生産性向上、無駄コストの排除、商品の差別化など多角的な対策を講じています。国内産業の構造改革、業界全体のコストマネジメント、適切な価格設定が必要不可欠です。食品流通のすべての段階で合理的な仕組みが求められているなかで、今後もデータに基づく分析や多面的な検証が重要となります。これらの動きが現場にどう反映され、消費社会や事業経営にどのような効果や負担を及ぼすのか、引き続き注視していきたいところです。

日本の食品が直面する流通コスト増加と生活への影響に注視する

食品流通コストの増加は、私たちの生活に直接的な影響をもたらしています。まず、物流の効率化が遅れている現状では、人手不足や燃料価格の高騰が重なり、食品の輸送や保管にかかるコストがエネルギー費高騰などが原因で上昇しています。この結果、スーパーなどの販売現場でも商品の価格が上がり、消費者の家計負担は増す一方となっています。また、商品供給の安定性を維持するために在庫管理や配送方法の工夫も求められていますが、現場ではすぐに効果が出る方法は限られています。小売業や食品メーカーなどは、効率的な物流ネットワークの構築や自動化の推進といった対策を講じつつありますが、投資コストの増大という新たな課題も浮上しています。食品流通の構造を見直し、コスト削減や環境配慮も含めた改革が急務です。こうした現状を踏まえ、社会全体で効率的な食品流通や価格の安定化策について、より一層の取組みが期待されています。

生産者から消費者への道のりで発生する利益と利権の実態

食品が生産者から消費者に届くまでの過程では、さまざまな事業者や中間流通業者が関与し、それぞれの段階で利益や利権が発生しています。生産現場での原材料調達から始まり、流通、卸売、小売という市場構造のなかで、各事業者が商品価値の付加や販売戦略を展開しています。このサプライチェーン全体で発生するコストや利益分配が商品価格に反映されるため、消費者の購入価格にも大きな影響を与えています。近年は、情報公開やデータ活用による取引の透明化が進められているものの、依然として複雑な業界構造や従来から続く利権が根強く残っています。例えば、卸売市場における販売権や出荷量調整の権限、特定メーカーへの優遇策なども一部で見られます。消費者意識の変化や市場の多様化に対応し、より公正な事業運営と生産現場への適切な利益還元を実現することが、今後の業界発展に不可欠です。流通現場の効率化が進めば、経済的メリットが消費者や生産者双方に還元される可能性も高まります。食品業界全体が協力し、今後さらに信頼性と透明性を高めた仕組み作りが重要といえます。

食品流通のどこに事業者や業界団体の利権構造が存在するのか

食品流通のなかには事業者や業界団体の利権構造が複数存在しています。まず、卸売市場では流通ルートや販売権を特定の会社が長く保持するケースが見られます。これは古くから培われてきた業界慣習によるものですが、新規参入事業者にとっては大きな障壁となります。また、大手メーカーや流通業者による価格決定権や販売戦略の優位性が市場全体に影響することも珍しくありません。流通コストや販売形態の決定においても、協会や団体の意向が反映される場面が多いため、市場競争が制限されるリスクが指摘されています。現場では、このような構造が価格上昇やコスト増加に直結することがあり、結果的に消費者の負担増につながりかねません。近年では、デジタル化の進展や情報公開の要求が高まる中で、不透明な取引や過度なルールの見直しを求める声が大きくなっています。事業者間の役割分担や情報のデータ化、効率的な運営に向けた規約の改定など、利権構造の改革が求められています。業界全体として公正な競争環境を整え、より健全な市場形成を目指していく方針が重要です。

生産者の苦労と消費者の要求との間に生じるギャップとは

生産者と消費者の間には、大きなギャップが存在します。生産現場では、天候や経済状況による変動、労働力確保の難しさ、原材料やエネルギー費の高騰など、日々多くの課題が生まれており、出荷価格への転嫁が生産自体の持続可能性のキーポイントという状況です。一方で消費者は、安全で安価、利便性が高い商品を当たり前とする要求が増しており、値上げに対する抵抗感も根強く残っています。この両者の乖離は、商品価格や供給体制、品質の維持など、様々な面で両者の思いにズレを生じさせます。特に、食の安心・安全や安定供給に対するニーズが高まる近年では、その要望を満たすためのコストをどのように負担するかが大きな論点です。生産者の努力や現場の実情をより多くの方に理解してもらい、社会全体で課題解決に取り組む姿勢が求められています。

食品の価格形成プロセスを事業者視点から徹底解剖する

食品の価格がどのように決まるのか、事業者視点でみると幾つもの段階が積み重なっています。まず原材料費や生産コスト、従業員の人件費が価格形成の基盤となります。そこへ流通コスト、物流費、広告やマーケティング費用が加わり、商品開発や品質維持のための経費も発生します。今までは「良いものをより安く」が当たり前とされてきましたが、近年は原材料やエネルギー価格の上昇、諸経費の高騰がメーカーを直撃し、従来の営業利益を確保することが困難となっています。そのため、耐えがたい負担を背負った農家や食品メーカーは値上げに踏み切るケースが増えています。事業者経営の健全性を担保しながらも、消費者ニーズへの対応とコスト管理の両立が求められています。こうした状況を打開するには、データを活用したコスト分析や効率化の徹底、従来の常識にとらわれない新たな販売方法の模索がカギとなります。食品価格形成の現場ではさまざまな調整が必要であり、そのバランス感覚が今後ますます重要性を増していくでしょう。

商品が私たちの食卓に届くまでに必要なコストとその意味

商品が食卓に届くまでには、さまざまなコストが積み上げられています。生産者が原材料や肥料、労働力の調達に多くのコストをかけ、メーカーは加工・包装・衛生管理に最新技術を投入します。また、流通過程では保管や輸送、さらには温度管理などに追加費用が発生し、最終的にスーパーや小売店での販売活動にもコストがかかります。これらの積み重ねにより、商品の最終価格が決まります。現代ではこの過程で発生するコストが年々上昇傾向にあり、特に国際市場の混乱やエネルギー価格の高騰など、外的要因による影響が大きい状況です。さらに、食品偽装や安全問題が発生すれば追加の品質管理コストも必要となります。このような多段階のコスト構造を理解することは、消費者が値上げや価格変動の背景を正しく知るうえで重要なポイントです。事業者としても、無駄なコスト削減や業務効率化に取り組み、公正な価格提供を目指していく姿勢が求められています。消費者側も、商品の価格には多くの要素が絡んでいることを認識し、より合理的な購買判断ができるように意識を高めていくことが大切です。

安全・安心が今ほど強く要求される時代に事業者が取る対策とは

近年、消費者による食品の安全・安心への関心が急激に高まっています。この社会的背景を受け、事業者はより徹底した対策を求められています。たとえば、生産現場から販売まで一貫した品質管理や温度・衛生管理の強化、製造過程のトレーサビリティの確立が挙げられます。また、食品偽装などの問題を未然に防ぐために、情報公開や監査体制を強化する動きも加速しています。AIやIoTなど最新デジタル技術を駆使し、業務効率の向上とともに迅速な異常検知や不正防止対策も導入する事業者が増えています。商品パッケージへ原材料データやアレルゲン、製造ロットなどの詳細情報を記載し、消費者がスマートフォンで安全性をすぐ確認できるようなサービス提供も進んでいます。加えて、国際基準に適合した食品安全規格への対応も進み、グローバル市場での信頼獲得を目指す動きが強まっています。こうした取り組みにより、事業者は食の安心を社会に提供し続けることができ、消費者も安心して商品を購入できる環境の構築が進んでいます。

海外の食品流通事情と比較した日本の課題と未来へのヒント

海外の食品流通事情と比較することで、日本の課題と今後の可能性が見えてきます。海外、特にアメリカやアジア各国では、流通のデジタル化や効率化が大きく進展しており、サプライチェーンの構造も柔軟に変化しています。一方で日本は、ここ数年でDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みがようやく加速したものの、物流網の効率化や人材不足、コスト面での負担など依然として多くの課題を抱え続けています。コロナ禍による消費変化や少子高齢化も国内には大きく影響しています。海外の事例から得られるヒントとしては、業務のデジタル管理やAIによる需要予測の導入・連携アプリの活用などがあります。また、国際市場に合わせた柔軟な価格戦略や省人化によるコスト削減も、今後ぜひ国内に取り入れたい手法です。食品メーカーや流通事業者は、日本独自の規制と強みを認識しつつ、よりオープンなネットワーク構築や効率的な業務運営に力を入れることで、競争力の強化だけでなく社会全体の食の安定にも貢献できるでしょう。今後は海外事情を学びながら、国内の現場に適したイノベーション推進がカギとなります。

アメリカやアジア各国との比較で明らかになった日本独自の問題点

アメリカやアジア各国と日本を比較すると、いくつかの日本独自の問題点が浮かび上がります。まず、サプライチェーン全体のデジタル化が遅れていること。また、既得権益や従来の商習慣が流通や価格形成の柔軟性を阻害し、川上の農家や加工業者に経済的に大きな負担を強いています。海外では物流の自動化や効率的な在庫管理システムが広く普及しており、市場状況に即応したコスト削減や迅速な商品供給が可能です。一方、日本では複雑な中間流通が多くを占め、各段階でのコスト発生や利権のからみも価格上昇の要因となっています。消費者の安全・安心志向の高まりもあり、過剰な品質要求や過度な規制が事業者の投資負担を増やしています。こうした構造は生産現場の効率低下やコスト高騰につながりやすく、国際競争力の低下として表れている現状です。今後はグローバルな仕組みに学びながら、情報の透明化や効率化、柔軟な運営体制づくりを進めていく必要があります。現場の見直しから規制緩和、デジタル投資の拡大まで幅広い改革が求められています。

食品業界の新たな取り組みと今後実現可能な解決方法とは

食品業界に不可欠な新たな取り組みとして、まずデジタル技術を活用した効率化が挙げられます。例えば、流通・物流現場でのAIやIoTの導入により、作業効率とコスト削減が実現可能です。二つ目のポイントは、業界の垣根を越えた連携によるサプライチェーンの再構築です。例えば、産地から消費地までをシームレスにつなぐネットワーク形成や、データを活用した需要予測体制の整備などが考えられます。また、従来の慣習を見直し、オープンな市場環境を整えることで、新規参入事業者やスタートアップの活躍も期待されていまし、米作における減反政策の見直しなど、政府レベルでの抜本的な法制見直しも重要です。こうした仕組み作りにより、食品価格の安定や高品質なサービスの提供が現実的となり、消費者・生産者・事業者にとってメリットが生まれます。今後は上記のポイントを意識しながら、業界全体の競争力と持続可能性を底上げすることが重要となるでしょう。

消費者・生産者・事業者それぞれが積極的にできる課題解決の方法

消費者・生産者・事業者それぞれの立場でできる課題解決方法を考えると、まず消費者は食品ロスを減らす、地産地消やエシカル消費など持続可能な食選びを心がけることが重要です。生産者は効率的な業務運営や最新の生産技術の導入によるコスト削減、情報発信の強化によって自らの価値を高められます。事業者はサプライチェーンの透明化や効率化、データ活用による業務最適化、商品開発の工夫を進めています。この三者が相互理解を深め、協力して新たな価値を生み出すことこそが、市場全体での課題解決の近道となります。日々の小さな行動の積み重ねが、食品業界全体の安定と発展につながります。こうした民間レベルの活動を支える政策支援も必要だと言えるでしょう。

今こそ求められる社会全体での食品業界への貢献と対策

今、社会全体で食品業界への貢献と実効的な対策が強く求められています。一つ目のポイントは、産業構造自体の転換と食のデジタル化推進です。行政や事業者、個人がデータを活用して効率性を高め、コスト削減や安定供給に貢献する体制づくりが重要です。二つ目は、消費者認識の変革です。商品の値上げや流通改革の背景を理解し、持続可能な食の選択や食品ロス削減に協力する姿勢が求められます。こういった協働が市場全体の健全な成長や、国内外の価格競争力向上に寄与します。食品関連事業者にとっても、社会の要請に応えたビジネスモデルへの転換と持続的な投資が今まで以上に必要です。社会全体で連携し、一人ひとりが課題意識を持ち、新しい食品市場構造の形成に参画していくことが解決への大きな力となります。

食品業界の未来を見据えて:いま注視すべき課題とその解決策のまとめ

食品業界はいま、多岐にわたる課題に直面しつつも変化の時を迎えています。まず、DXやデジタル技術の活用で生産供給構造や流通を効率化する必要があります。また、産地から消費までのネットワーク強化やサステナブルな商品開発も大きなポイントです。価格上昇や物流コスト増への対策、利権の整理と透明化を同時に進め、公正で競争力ある市場構造を目指すことが重要です。各担い手が役割を果たしながら、適宜コスト構造を見直し、流通価格を適正に設定できるような課題解決を社会全体で取り組み必要があるでしょう。私たち一人ひとりの行動が、未来の食品業界への道を切り拓きます。これを機に、自分にできるアクションをぜひご検討ください。