公開日:2025.11.19

更新日:2025.11.19

運転資金が増加してしまう原因は?増加運転資金の計算方法、対応の仕方も紹介

事業を成長させていく過程で、売上が増加しているにもかかわらず、資金繰りが厳しくなってしまうことがあります。その原因は、「増加運転資金」にあることが多いものです。売上が伸びると、それに比例して売掛金や在庫も増加し、結果として運転資金が増えてしまう状況になります。

この記事では、運転資金が増加する原因や正確な計算方法について解説します。さらに、運転資金の増加に対応するための具体的な方法や対策についても詳しく紹介します。

- 売上が増えると「増加運転資金」が発生し、黒字でも資金不足になるリスクがある

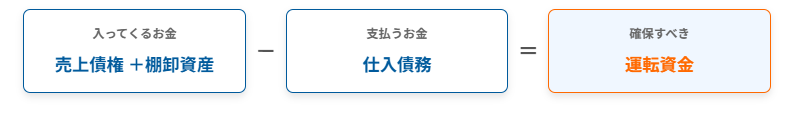

- 必要な資金額は「売上債権+棚卸資産-仕入債務」で計算できる

- 回収・支払サイトの調整や、ビジネスローンによる機動的な資金調達が有効な対策

運転資金の増加

企業が成長するとき、運転資金が増加しますが、その増加分を指して増加運転資金と呼びます。

運転資金とは

運転資金とは、企業が日常的な事業活動を維持するために必要な資金のことを指します。具体的には、原材料の仕入れ、人件費の支払い、家賃や光熱費などの経費をカバーするために使われる資金です。

運転資金は、企業の「血液」ともいえるもので、これが滞ると事業活動全体に支障をきたします。特に中小企業においては、この運転資金の管理が、経営の安定性を左右することも少なくありません。

運転資金の確保と管理は、企業の継続的な成長のために欠かせない要素です。適切な運転資金を確保できていないと、いくら売上が増えても資金ショートを起こす危険性があります。

増加運転資金とは

増加運転資金とは、事業の拡大や売上の増加に伴って、追加で必要となる運転資金のことです(変動費の増加)。売上が増えると、それに比例して売掛金や在庫も増加します。これらは、資産として計上されますが、実際にはすぐに現金化できるものではないため、資金繰りを圧迫する要因となります。

例えば、月商1,000万円の企業が月商2,000万円に成長した場合、売掛金や在庫も単純計算で2倍になることが予想されます。しかし、売掛金の回収や在庫の現金化には時間がかかるため、その間の運転資金をどこから調達するかが課題となります。

増加運転資金は、企業の成長に伴う「良い悩み」ともいえますが、適切に対応しないと資金ショートを引き起こす原因にもなります。そのため、成長フェーズにある企業は、増加運転資金の計算と対策を事前に検討しておくことが重要です。

運転資金が増加してしまう原因

運転資金の増加には様々な要因がありますが、ここでは、主な原因について詳しく見ていきましょう。

売掛金の増加

売上の増加に伴い、必然的に売掛金も増加します。特に、新規取引先が増えた場合や大口の受注が入った場合には、売掛金が急増することがあります。

また、取引条件によっては、支払いサイト(請求から入金までの期間)が長くなることもあります。例えば、従来は30日サイトだった取引先が60日サイトに変更された場合、その分だけ資金回収が遅れることになります。

大企業との取引では、90日以上の長期サイトが設定されることも珍しくありません。こうした長期サイトは、中小企業の資金繰りに大きな影響を与えます。

売掛金の適切な管理は、運転資金を効率的に回転させるために不可欠です。売掛金の滞留期間が長くなるほど、その間の運転資金を別途確保する必要があります。

在庫の増加

売上の増加や事業拡大に伴い、在庫量も増加する傾向にあります。特に、季節性のある商品を扱う企業や、製造業では、生産効率を上げるために、一度に大量の原材料を仕入れることがあります。

在庫は資産として計上されますが、実際に現金化されるまでは「寝かせている資金」と考えることができます。過剰な在庫は、保管コストも発生させるため、二重の意味で資金効率を悪化させます。

また、在庫回転率の低下も運転資金の増加要因となります。在庫が売れ残ると、その分の資金が固定化され、新たな仕入れや投資に回せる資金が減少します。

在庫の最適化は、運転資金の効率的な活用において重要な課題です。必要最小限の在庫で最大の売上を達成することが、理想的な状態といえるでしょう。

ランニングコストの上昇

事業拡大に伴い、人件費や家賃、光熱費などのランニングコストも増加します。特に、人材採用を積極的に行っている成長企業では、人件費の増加が運転資金を圧迫する大きな要因となることがあります。

また、オフィスの拡張や新規出店などの施策を実施すると、家賃や設備投資費用も増大します。こうした固定費の増加は、毎月の資金繰りに直接影響を与えます。

さらに、原材料価格の高騰や為替変動なども、ランニングコストを押し上げる要因となります。これらの外部要因は、企業のコントロールが難しいため、先を見越した資金計画が必要です。

コスト構造の定期的な見直しを行うことで、不必要な支出を削減し、運転資金の効率的な活用が可能になります。固定費と変動費のバランスを適切に保つことも重要です。

取引先数の増加

事業規模の拡大に伴い、生産量の増加や取引先の増加が見込まれます。これにより、生産設備の増強や人員の増加などが必要となり、運転資金の需要が高まります。

新規取引先との関係構築初期段階では、信用構築のために現金取引や短いサイトでの取引を要求されることもあります。一方で、既存の仕入先に対する支払いサイトは、すぐには変更できないため、その差額分の資金が必要になります。

また、複数の取引先と同時に取引量が増加すると、それぞれの支払いサイクルの違いから、一時的に資金需要が集中することもあります。このような資金需要のピークを乗り越えるための準備も必要です。

取引条件の最適化や取引先との良好な関係構築は、安定した資金繰りを実現するために重要な要素です。特に成長フェーズにある企業は、この点に注意する必要があります。

増加運転資金の計算方法

増加運転資金を適切に管理するためには、まず、正確な計算方法を理解することが重要です。

基本的な計算式

増加運転資金は、基本的に次のような式で計算されます。

経常運転資金=売上債権+棚卸資産-仕入債務

ここで、売上債権は売掛金や受取手形など、顧客から入金されるべき金額の合計です。棚卸資産は在庫や仕掛品など、まだ販売されていない商品や材料の価値を表します。仕入債務は買掛金や支払手形など、自社が支払うべき債務の合計です。

この計算式から得られる経常運転資金は、事業を回していくために必要な資金の量を示しています。前期と今期の経常運転資金の差が、「増加運転資金」となります。

具体的な計算例

具体的な数字を用いて、増加運転資金を計算してみます。

前年の経常運転資金が、次のようになっていたとします。

| 売上債権 | 400万円 |

| 棚卸資産 | 300万円 |

| 仕入債務 | 100万円 |

前年の経常運転資金=400万円+300万円-100万円=600万円

今年の経常運転資金が、次のように変化したとします。

| 売上債権 | 600万円 | (+200万円) |

| 棚卸資産 | 450万円 | (+150万円) |

| 仕入債務 | 200万円 | (+100万円) |

今年の経常運転資金=600万円+450万円-200万円=850万円

したがって、増加運転資金は、850万円-600万円=250万円となります。この250万円が、事業拡大に伴って追加で必要となる増加運転資金です。

このように計算された増加運転資金は、融資の申請や資金計画の策定において重要な指標となります。金融機関への融資申請時には、この数字を根拠として説明することで、説得力のある資金需要の根拠を示すことができます。

増加運転資金の予測方法

将来の増加運転資金を予測することは、安定した経営を維持するために非常に重要です。予測方法として、いくつかのアプローチが考えられます。

まず、売上予測に基づく方法があります。これは、過去の売上と運転資金の関係を分析し、売上の増加に対して運転資金がどの程度増加するかの傾向を見出す方法です。例えば、売上が10%増加すると運転資金が8%増加するという関係が見つかれば、将来の売上予測を元に運転資金の増加を予測できます。

次に、季節変動を考慮した予測も非常に重要です。多くの業種では、季節ごとに売上や在庫が変動します。そのため、過去数年間の月次データを分析することにより、季節ごとの運転資金の変動パターンを把握し、より精度の高い予測が可能となります。

また、新規事業や新商品の導入が、運転資金に与える影響も無視できません。特に新規事業の立ち上げ期には、運転資金が増加するため、事業計画に合わせた資金計画を立てることが重要です。

さらに、長期的な資金計画を策定することによって、突発的な資金不足を防ぎ、安定した事業運営が可能となります。特に成長期にある企業においては、増加運転資金の予測を経営計画に組み込むことが、企業の安定的な成長を支えるためには大切になります。

運転資金の増加への対応の仕方

運転資金の増加に対しては、様々な角度からの対応策が考えられます。ここでは、実践的な対応方法を紹介します。

売掛金の回収サイトの短縮

売掛金の回収期間を短縮することは、運転資金の改善に直結します。具体的な対策として、いくつかの方法があります。

まず、請求書の発行タイミングを早めることが挙げられます。従来、月末締めで翌月初に請求書を発行していた場合、検収完了後すぐに請求書を発行するように変更することで、回収サイクルを短縮することができます。

次に、早期入金に対する割引制度の導入も効果的です。例えば、支払期日より10日早く入金した場合に1%の割引を適用するなど、取引先にとってもメリットのある仕組みを作ることで、取引先の自発的な早期入金を促進することができます。

また、与信管理の強化も重要な要素です。新規取引先との取引開始時には、信用調査を徹底的に行い、支払い能力に不安がある場合は、前払いや短期サイトでの取引を条件とすることで、回収リスクを軽減できます。

さらに、効率的な債権管理システムの導入により、入金予定日の管理や未入金の早期発見が可能となります。これにより、回収遅延を最小限に抑え、運転資金の効率化が実現できます。

在庫の適正化

過剰な在庫は、運転資金を圧迫する大きな要因です。そのため、在庫の適正化のための対策が必要です。

まず、需要予測の精度向上が、基本的な対策となります。過去の販売データや市場トレンドを分析することで、より正確な需要予測が可能となり、適切な在庫量を維持することができます。特に季節性のある商品については、過去数年のデータを元に季節変動を予測することが重要です。

さらに、発注点管理システムの導入も効果的です。一定水準を下回った在庫が、自動的に発注される仕組みを取り入れることで、在庫切れを防ぎつつ過剰在庫を抑えることができます。

また、サプライヤーとの関係強化も重要です。納期の短縮や小ロット発注への対応を進めることで、安全在庫を減らし、必要な商品を必要なタイミングで確保できるようになります。

加えて、定期的な在庫棚卸と分析を行うことで、滞留在庫や過剰在庫を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能です。例えば、長期滞留している商品については、セールやプロモーションを通じて早期に現金化することも一つの手段です。

支払いサイトの交渉

仕入先との支払いサイトの交渉は、運転資金の改善に大きく貢献します。支払いサイトを延長できれば、その分だけ手元の資金を長く保持できるため、資金繰りの改善につながります。

まず、長期的な取引関係にある仕入先との交渉から始めるのが良いでしょう。信頼関係が構築されている取引先であれば、企業の成長に伴う一時的な措置として、理解を得やすい場合があります。

次に、発注量の増加や長期契約の締結などを条件に、支払いサイトの延長を交渉する方法もあります。仕入先にとっても、安定した発注量の確保はメリットがあるため、双方にとって有益な条件を提案することが重要です。

さらに、一括払いを分割払いに変更する交渉も有効です。例えば、従来は月末締め翌月末払いだったものを、翌月末と翌々月末の2回払いに変更することで、支払いの負担を分散させることができます。

良好な取引関係の構築は、こうした交渉を成功させるための基盤となります。日頃からの誠実な取引や適切なコミュニケーションを通じて、仕入先との信頼関係を築くことが大切です。

固定費の見直し

運転資金の効率化のためには、固定費の見直しも重要な対策です。固定費は、毎月一定額が発生するため、その削減は直接的に運転資金の改善につながります。

まず、オフィスや倉庫のスペース効率を見直すことが考えられます。使用頻度の低いスペースがあれば、縮小や共有化を検討し、賃料の削減を図ります。また、リモートワークの導入により、オフィススペースの効率化が可能な場合もあります。

次に、サブスクリプションサービスや各種契約の見直しも効果的です。使用頻度の低いサービスや重複している機能を持つサービスがないかを確認し、不要なものは解約することで、固定費の削減が可能です。

また、エネルギー効率の改善や省エネ設備の導入により、光熱費の削減を図ることも長期的には有効です。初期投資が必要な場合もありますが、ランニングコストの削減効果が大きければ、検討する価値があります。

コスト構造の可視化により、どの固定費が全体に占める割合が大きいのかを把握し、優先的に見直すべき項目を特定することができます。定期的なコスト分析を通じて、継続的な改善を図ることが重要です。

運転資金の増加に備えてのリスク管理

運転資金が増加することにより、様々なリスクが伴います。適切なリスク管理を行うことで、安定した経営を維持することが可能になります。

慎重な資金管理

増加運転資金の見積もりが不十分だと、資金ショートを引き起こすリスクがあります。特に急速に成長している企業では、売上の増加に運転資金の確保が追いつかないケースが多く見られます。

資金ショートを防ぐためには、まず精度の高い資金繰り予測が不可欠です。週次や月次での資金繰り表を作成し、入金と出金のタイミングを正確に把握することで、資金不足が予想される時期を事前に特定できます。

また、緊急時の資金調達手段を複数用意しておくことも重要です。例えば、当座貸越契約やコミットメントラインなど、必要な時にすぐに資金を引き出せる仕組みを整えておくことで、突発的な資金需要にも対応できます。

緊急時の対応策の事前準備により、実際に資金不足が発生した場合でも、冷静に対処することができます。金融機関との関係構築や、資金調達の選択肢を普段から検討しておくことが大切です。

過剰借入の回避

一方で、増加運転資金の過大見積もりや、過剰な借入は財務負担を増大させるリスクがあります。必要以上の借入は金利負担を増やし、返済の負担も大きくなります。

過剰借入を避けるためには、正確な資金需要の見積もりが重要です。売上予測や在庫計画、支払いサイトなどを考慮した詳細な資金計画を立て、必要最小限の借入にとどめることが理想的です。

また、借入と自己資金のバランスも重要な検討ポイントです。全てを借入に頼るのではなく、内部留保や資本増強なども組み合わせた資金調達を検討することで、財務リスクを分散させることができます。

健全な財務バランスの維持は、企業の長期的な安定と成長のために不可欠です。借入の総量だけでなく、返済計画や金利負担も含めた総合的な判断が必要です。

モニタリングによる定期的な見直し

増加運転資金の管理は一度きりではなく、継続的なモニタリングと見直しが必要です。特に成長期の企業では、事業環境や資金需要が急速に変化するため、定期的な確認が欠かせません。

具体的には、月次で運転資金の状況を確認し、計画と実績のズレを分析することが重要です。売掛金や在庫の状況、支払いサイトの変化などを注視し、必要に応じて資金計画を修正していきます。

また、四半期ごとなど、定期的に、運転資金の効率性を示す指標(売上債権回転率、在庫回転率など)を分析することも有効です。これらの指標の悪化は、運転資金の非効率な使用を示す警告サインとなります。

データに基づいた定期的な見直しにより、問題点の早期発見と対策が可能になります。経営環境の変化に合わせて、柔軟に資金計画を調整することで、安定した資金繰りを維持できます。

資金調達には様々な方法がありますが、自社の状況に最適な手段を選ぶことが重要です。

まとめ

運転資金の増加は、企業成長の過程で避けられませんが、適切な対策をとることで資金繰りの安定化が可能です。増加運転資金の正確な計算と予測、売掛金回収の効率化、在庫の適正化、支払いサイトの交渉、固定費の見直しなど、多角的なアプローチが重要です。

資金調達においては、金融機関からの融資、ファクタリング、内部留保の活用など、自社の状況に合った方法を選択し、リスク管理を徹底することが大切です。運転資金の状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて戦略を修正していくことで、安定した経営基盤を築くことができるでしょう。

成長資金の調達なら「HTファイナンス」

増加運転資金の確保には、スピーディーな対応が可能なビジネスローンが最適です。

「無担保・無保証」で、経営者様の事業拡大を強力にバックアップします。

まずは無料診断から

※お急ぎの資金調達や、銀行融資が間に合わない場合もご相談ください。

※審査の結果、ビジネスローンのご利用が難しい場合でも、請求書買取(ファクタリング)など最適なプランをご提案します。