公開日:2025.11.11

更新日:2025.11.11

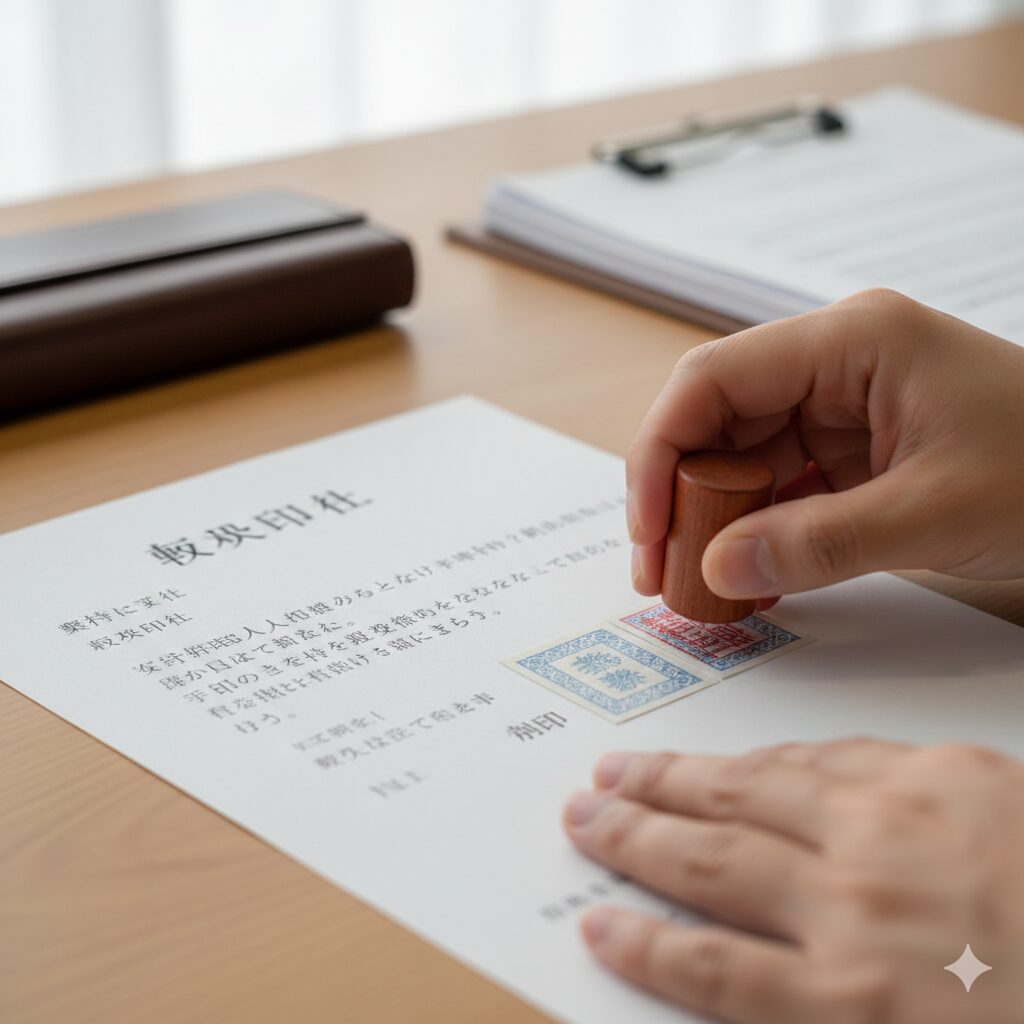

契約書に添付する収入印紙の割印とは?目的や決まり、失敗したときの対応について解説

契約書を作成する際に収入印紙を貼付けることは、多くの取引で必要とされますが、単に印紙を貼るだけでは十分ではありません。実は、収入印紙には「割印」と呼ばれる手続きが必要です。この割印が適切に行われていないと、せっかく印紙税を納付したつもりでも、法的には納税していないとみなされる可能性があります。

契約書に収入印紙を貼る際の割印について、疑問を持つ方は少なくありません。特に初めて契約書を作成する方にとって、こうした手続きに対して不安を感じやすいでしょう。

本記事では、契約書における収入印紙の割印の目的や正しい押し方、万が一失敗した場合の対処法、さらには電子契約における収入印紙の扱いまで、実務に役立つ知識を分かりやすく解説します。

この記事のポイント

- 収入印紙の割印(消印)は、印紙の再利用を防ぎ、納税を証明するために法律で義務付けられています。

- 割印は印紙と文書にまたがって押し、シャチハタや署名(サイン)でも代用可能です。

- 割印を忘れると、印紙税額の1.1倍の過怠税(ペナルティ)が課されるリスクがあります。

- 電子契約の場合、紙の文書ではないため収入印紙の貼付(および割印)は不要です。

収入印紙の割印とは

契約書に貼る収入印紙には、必ず「割印」を押す必要があります。まずは、この割印の基本的な情報について見ていきます。

割印とは

割印とは、収入印紙と文書の境目にまたがるように押印または署名することを指します。これにより、収入印紙が確かにその文書のために使用されたことを証明します。

一般的には「割印」と呼ばれていますが、印紙税法上では、正式に「消印」と呼ばれています。これは、印紙の効力を「消す」という意味合いから来ています。

割印は、単なる形式ではなく、法的に必要な手続きです。印紙税法では、課税文書に印紙を貼付した場合、その印紙に消印をすることが義務付けられています。適切に割印が押されていない場合、その文書は正式に税務上認められない可能性があるため、注意が必要です。

割印の目的

割印には、主に二つの重要な目的があります。一つ目は、収入印紙の再利用を防止することです。印紙と文書の境目に印を押すことで、その印紙が特定の文書専用であることを示します。

二つ目は、印紙税の納付を証明することです。適切な割印があることで、その契約書に対して、正式に印紙税が納付されたことを証明できます。これにより、後日、印紙税の未納によるトラブルを回避することができます。

割印がなければ、たとえ収入印紙を貼付していても、印紙税の納付が完了していないとみなされる可能性があります。これは、税務調査などの際に問題となることがあります。さらに、万が一、税務署から指摘を受けた場合、過怠税が課されるリスクも高まります。

契約書の完全性を証明する役割をもつ

割印は、単に税法上の要件を満たすだけでなく、その契約書が完全な形で作成されたことを証明する役割も果たします。印紙と文書の境目に印があることで、後から印紙だけを剥がして他の文書に再利用することを防ぎます。これにより、契約書の正当性が確保され、後々の紛争リスクを低減できます。

特に重要な契約書では、この完全性の証明が後々のトラブル防止につながります。契約内容に関する紛争が生じた際、適切に割印された収入印紙があることで、その契約書が正式に作成されたものであるという信頼性が高まります。これにより、契約内容の証拠として強い法的効力を持つことになります。

また、取引先や金融機関などの第三者に対しても、適切な手続きを踏んだ契約であることをアピールする効果があります。これは、特にビジネス関係において、信頼構築の一助となります。正しい手続きを行うことで、企業間の信用が高まり、今後の取引においても安心感を与えることができます。

こうした契約実務の正確性と同様に、取引先や金融機関は企業の信用情報も重視しています。

収入印紙の割印の法律上の規定

収入印紙に割印を押すことは、単なる慣習ではなく法的な要件です。

法律で義務付けられた割印

印紙税法施行令第5条では、課税文書に貼り付けた収入印紙には、消印をすることが義務付けられています。この消印が、一般的に「割印」と呼ばれるものです。

法律では、「印紙の彩紋(印紙のデザイン部分)と課税文書にまたがるように消印する」と規定されています。これにより、その印紙がその特定の文書のために使用されたことを明確にします。

割印を怠ると、印紙税の納付義務を果たしていないとみなされる可能性があります。税務調査などの際に指摘されると、追加の税金やペナルティの対象となることがあります。

割印がないことによるリスク

割印がない収入印紙は、法的には正しく納税されていないと判断される場合があります。税務調査で指摘されると、印紙税の本税に加えて、過怠税が課されることがあります。

過怠税は通常、納付すべき税額の1.1倍となっており、決して軽視できない金額です。例えば、10万円の印紙税に対しては、11万円の過怠税が課される可能性があります。

また、割印がないことで、その収入印紙が本当にその契約書のために使用されたものなのか、疑義が生じる可能性もあります。契約の信頼性を損なうリスクもあるのです。

収入印紙の割印の正しい押し方

収入印紙に割印を押す際には、いくつかの決まりがあります。正しい押し方を理解して、適切に手続きを行いましょう。

割印(消印)の正しい位置

✔ 良い例 (印紙と台紙にまたがる)

印紙

✘ 悪い例 (印紙にしか押されていない)

印紙

ポイント:印鑑(または署名)が、収入印紙と契約書の台紙の両方にまたがるように押すことが重要です。

基本的な割印の方法

割印の基本は、収入印紙と契約書の台紙の境目にまたがるように、押印または署名することです。特に重要なのは、印紙の「彩紋」(デザイン部分)と台紙の両方にまたがるようにすることです。これにより、印紙が確実にその文書に使われたことが証明されます。

印鑑を使用する場合は、印紙と台紙の境目に半分ずつかかるように押します。署名の場合も同様に、印紙と台紙にまたがるように行います。印影がしっかりと両面にまたがることで、その契約書の有効性がより強く示されます。

印影が明瞭に残ることが重要です。薄すぎたり、かすれていたりすると、正式な割印として認められない可能性があります。しっかりとインクが付いた状態で押印しましょう。また、押印時には力加減にも注意を払い、印影が鮮明に残るように心がけることが必要です。

複数部の契約書の場合

契約書を複数部作成する場合(甲乙の2通)、それぞれの契約書に収入印紙を貼り、それぞれに割印を押す必要があります。一方の契約書にのみ印紙を貼って割印するだけでは不十分です。これは、契約の当事者すべてがそれぞれの契約書を保有し、法的効力を持たせるためです。

例えば、甲乙丙の3社間契約で3通作成する場合、3通すべてに収入印紙を貼り、それぞれに割印を押します。これは、各当事者が保有する契約書それぞれが課税文書となるためです。各契約書に対して適切に割印を押すことで、全ての当事者の合意が正式に確認されたことが証明されます。

複数部の契約書で割印を押す際は、各部の整合性を保つことが重要です。同じ印鑑を使用するなど、統一感を持たせると良いでしょう。また、割印を押す位置や押印の強さも一定にすることで、契約書の信頼性が高まり、後々の問題を避けることができます。

3社間契約などの複雑な場合

3社以上が関わる契約書では、割印の位置や順番にも配慮が必要になります。基本的には、契約の当事者全員が収入印紙に割印をすることが望ましいとされています。

しかし、印紙税法上は、特に全当事者による割印は義務付けられておらず、いずれかの当事者が適切に割印を行えば要件を満たします。実務上は、契約書に押印する代表者の印と同じ印鑑で割印することが多いものです。これにより、契約書の信頼性と整合性が保たれます。

3社間以上の契約で複数の印鑑で割印する場合は、印紙の大きさに対して十分なスペースを確保することが重要です。印紙が小さい場合は、主要な当事者のみが割印するなどの工夫も必要になるでしょう。また、各当事者の割印位置が重ならないようにすることで、視覚的にも整った契約書を作成できます。

割印に使用できる印鑑と署名

割印には、様々な印鑑や署名方法が使用できます。実情に即した適切な方法を選びましょう。

印鑑の使用可否

割印に使用できる印鑑の種類は、多岐にわたります。実は、印紙税法上は、特定の印鑑を使用する規定はありません。そのため、実務的には様々な印鑑が使用されています。

シャチハタなどのスタンプ式の印鑑、ゴム印、日付印なども割印として有効です。印影が明確に残り、印紙と台紙にまたがっていれば、基本的にどのような印鑑でも問題ありません。実務では、手軽に使用できるものが多いため、業務の迅速な進行に役立ちます。

ただし、公的な印象を与える印鑑を使用することで、契約書の信頼性が高まる効果が期待できます。重要な契約では、認印よりも実印や社印を使用するケースが多いでしょう。また、契約の規模や相手先によって、印鑑の種類を使い分けることが重要です。

署名による割印

印鑑がなくても、署名によって割印を行うことも可能です。印紙と台紙の境目にまたがるように、氏名や会社名を手書きで記入します。

署名の場合も、印紙の彩紋部分と台紙の両方にまたがるように行うことが重要です。また、署名は読み取れる文字で明瞭に行う必要があります。署名の位置や大きさにも注意し、契約書全体のバランスを崩さないように心掛けましょう。

特に、急いでいる場合や印鑑を持ち合わせていない場合には、署名による割印が実用的です。法人の場合は、会社名と担当者名を併記するとより確実です。署名がしっかりと記入されていることで、契約書の正式性が担保されます。

代表者以外の割印の有効性

割印は、必ずしも契約書の正式な署名者や代表者が行う必要はありません。実務上は、契約の当事者である会社の従業員や代理人が割印をすることも、一般的に認められています。

例えば、会社の経理担当者や総務担当者が、代表取締役の代わりに割印を押すこともできます。印紙税法上は、誰が割印を行ったかではなく、適切に割印が行われているかどうかが重要です。

ただし、取引の重要性や相手先との関係によっては、権限のある者による割印を求められる場合もあります。特に、金融機関との契約や重要な取引では、代表者自身による割印が望ましいケースもあるでしょう。

面倒な手続きや急な資金ニーズに備えませんか?

印紙税や契約実務のように、事業運営には手間やコストが伴います。HTファイナンスのビジネスローンなら、無担保・無保証、オンラインで迅速に手続き可能。万が一の資金ニーズにもスマートに対応できます。

無担保・無保証ビジネスローンを詳しく見る収入印紙の割印で失敗したときの対応

割印を押す際に失敗してしまうことは誰にでもあります。適切な対処法を知っておきましょう。

割印が薄い場合の対応

割印を押したものの、インクが薄くて印影がはっきりしない場合があります。このような場合は、同じ位置にもう一度押し直すことで対応できます。

印影が薄いままだと、税務調査の際に正式な割印として認められない可能性があります。特に、印紙の彩紋部分と台紙の境目がはっきり確認できることが重要です。

再度押印する際は、インクをしっかりと付けて押すようにしましょう。印鑑が古くなっている場合は、新しいものに交換することも検討すべきです。

割印を押し間違えた場合の対応

印鑑の位置がずれてしまったり、別の印鑑を使ってしまったりした場合でも、特別な訂正手続きは必要ありません。失敗した割印の隣や、印紙の空いているスペースに正しく押し直せば問題ありません。

契約書の訂正とは異なり、割印の押し間違いに対して二重線を引いたり、訂正印を押したりする必要はありません。印紙と台紙の境目にきちんとした印影があれば十分です。

ただし、あまりに多くの印影が重なると混乱の原因になるため、適度な余白を保つように注意しましょう。特に複数の割印が必要な場合は、印紙のサイズを大きくするなどの工夫も有効です。

不要な印紙に押してしまった場合の対応

誤って不要な収入印紙に割印を押してしまった場合、基本的にその印紙は使用済みとなり再利用はできません。しかし、一定の条件を満たせば、税務署に申請して還付を受けられる可能性があります。

印紙税法第20条では、「印紙をはり付けた文書が作成されなかったとき」や「課税文書に該当しない文書に印紙をはり付けたとき」などの場合に、還付請求が可能と定められています。

(関連情報:国税庁「印紙税法基本通達」別表第2「過誤納金及び過誤納に充てる印紙の還付」)還付を受けるためには、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出し、誤って使用した状況を証明する必要があります。申請が認められれば、印紙税相当額が還付されます。ただし、手続きには時間がかかることを覚悟しておきましょう。

電子契約における収入印紙と割印

デジタル化が進む現代では、電子契約の利用が増えています。電子契約における収入印紙の扱いについて理解しておきましょう。

電子契約では印紙は必要か

電子契約書には、収入印紙を貼付する必要はありません。印紙税法上、課税文書は「紙」の文書に限定されており、電子データは課税対象外とされているためです。

例えば、同じ内容の契約の場合、紙の契約書では印紙税が必要でも、電子契約ならば印紙税はかかりません。これは、電子契約の大きなメリットの一つです。

電子契約の普及により、企業は印紙税のコスト削減が可能になりました。特に頻繁に契約を交わす企業にとっては、大きな経済的メリットとなっています。

電子契約システムのメリット

電子契約システムを利用すれば、印紙税の負担がなくなるだけでなく、契約締結のスピードも大幅に向上します。紙の契約書のように郵送や押印の手間がなく、インターネット環境があればどこからでも契約を締結できます。

また、電子契約は保管スペースも不要になり、検索性も向上します。紙の契約書のように劣化する心配もなく、長期間にわたって安全に保存できます。

さらに、電子契約システムでは履歴管理機能が充実しており、契約の進捗状況を可視化できます。誰がいつ契約書を確認し、署名したかが明確に記録されるため、トラブル防止にも役立ちます。

電子契約の法的効力

電子契約は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)に基づき、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。適切な電子署名が付されていれば、裁判でもその真正性が推定されます。

電子署名法第3条では、「電子署名が行われて、その情報が当該電子署名を行った者の作成に係るものであることが証明された電子文書は、真正に成立したものと推定する」と規定されています。

電子契約を導入する際は、信頼性の高いサービスを選択することが重要です。法的要件を満たした電子署名機能を提供しているか、セキュリティ対策は十分かなどを確認しましょう。電子契約でも紛争が生じた場合に備え、証拠として十分な効力を持つシステムを選ぶことが大切です。

このように、契約書と印紙の手続きは事業運営において必須の知識です。そして、こうした契約を交わす多くの場面では、仕入れや設備投資など、事業資金が必要になります。取引を円滑に進めるための資金調達には、HTファイナンスの無担保・無保証のビジネスローンもぜひご検討ください。

まとめ

契約書における収入印紙の割印は、単なる形式ではなく法的に必要な手続きです。収入印紙と文書の境目にまたがるように押印または署名することで、印紙税の納付を証明し、印紙の再利用を防ぎます。割印がない場合、税務調査で指摘を受け、追加の税金やペナルティの対象となる可能性があります。

割印には特定の印鑑が必要というわけではなく、シャチハタやゴム印、さらには署名でも有効です。また、失敗した場合も、空いているスペースに押し直せば問題ありません。電子契約では、収入印紙自体が不要となり、印紙税のコスト削減にもつながります。契約書作成の際は、これらの知識を活かして適切に対応しましょう。

契約実務の次は「資金調達」の最適化を。

契約書の印紙代も、積み重なれば大きなコストです。電子契約が印紙代を節約できるように、資金調達も「選び方」次第で経営は大きく変わります。

HTファイナンスは、銀行融資やファクタリングとは異なる「無担保・無保証のビジネスローン」で、経営者の皆様をスピーディに支援します。

担保・保証人は不要。最短即日審査。

東大・元三菱銀行出身の専門家がご相談に応じます。