公開日:2025.07.08

更新日:2025.10.31

次世代日本を作る政治改革の重要性~経済停滞からの脱却を目指す政治の新潮流~

はじめに:日本の未来を左右する政治改革の必要性

日本の政治体制が変革を必要としていると言われる背景には、長年続いた経済停滞や少子高齢化対策の遅れなどが挙げられます。企業経営者としては、国内でのビジネス環境が安定するかどうかは大きな関心事ですよね。

特に都議選や参議院選などの選挙のたびに、新たな政治リーダーシップや公共政策が掲げられますが、実際に経済成長戦略や安全保障政策が具体的に機能しているのか疑問を感じている方も多いでしょう。投票行動によって政治改革が現実へと近づくかどうかは、有権者動向や若者の政治参加の度合いにも大きく左右されます。

近年、SDGs達成や産業革新、政治と環境政策などの分野で新しい動きが期待される一方で、政治資金や政治倫理の問題が絶えず浮上するのも日本の政治の深刻な課題だといえます。

以下に最近の事例を挙げてみます。

以下に、日本における政治資金や政治倫理に関する問題の実例を、当事者・時期・内容を含めて紹介します。

〇西松建設違法献金事件(2009年)

- 当事者:小沢一郎(当時:民主党代表)、秘書の大久保隆規

- 時期:2009年

- 内容:小沢一郎の資金管理団体「陸山会」が、西松建設から政治資金規正法に違反する不正献金を受け取っていたとされる事件。小沢氏本人は不起訴となったが、秘書は起訴され、政権交代を目前に控えた民主党に打撃となった。

〇甘利明経済再生担当相の現金授受問題(2016年)

- 当事者:甘利明(当時:経済再生担当相)

- 時期:2016年1月に報道

- 内容:UR(都市再生機構)との補償交渉をめぐり、建設会社の関係者から大臣室などで現金を受け取ったと週刊文春が報道。甘利氏は一部事実を認め、辞任に至った。後に不起訴となる。

〇桜を見る会問題(2019年〜)

- 当事者:安倍晋三(元首相)、安倍事務所

- 時期:2019年に発覚

- 内容:政府主催の「桜を見る会」において、安倍事務所が有権者向けに前夜祭(夕食会)を開催し、参加費の一部を補填していたことが政治資金規正法違反の疑いを招いた。安倍氏本人は不起訴処分となったが、公設秘書が略式起訴された。

〇裏金問題(安倍派・二階派など)2023年〜

- 当事者:自民党の派閥(清和政策研究会=安倍派、志帥会=二階派など)、議員多数

- 時期:2023年末に発覚、2024年に捜査本格化

- 内容:政治資金パーティー収入の一部が議員側に「キックバック」され、政治資金収支報告書に記載されていなかった。政治資金規正法違反(不記載)で立件される議員も出た。2024年6月、自民党は政治資金規正法の改正案を提出。

〇猪瀬直樹都知事の徳洲会グループからの5000万円受領問題(2013年)

- 当事者:猪瀬直樹(東京都知事)

- 時期:2013年

- 内容:医療法人徳洲会グループから5000万円を受け取ったことが発覚。当初は「個人借入」と主張したが説明が二転三転。政治資金収支報告書にも未記載であり、強い批判を受けて辞職。後に略式起訴され、罰金刑。

〇舛添要一東京都知事の政治資金私的流用疑惑(2016年)

- 当事者:舛添要一(東京都知事)

- 時期:2016年

- 内容:政治資金で家族旅行の宿泊費や美術品、漫画などを購入していたことが週刊誌報道で発覚。都議会で追及を受け、法的責任は問われなかったものの「政治倫理上の問題」として辞任に追い込まれた。

〇小渕優子の「観劇会」問題(2014年)

- 当事者:小渕優子(元経産相)

- 時期:2014年

- 内容:後援会による観劇会などの支出で、政治資金収支報告書に記載のない費用が多数発見され、事実上の「裏金」疑惑が浮上。本人は「知らなかった」と説明したが辞任。秘書が有罪判決を受けた。

〇松島みどりのうちわ配布問題(2014年)

- 当事者:松島みどり(法務大臣)

- 時期:2014年

- 内容:地元選挙区で、有権者に名前入りのうちわを配布していたことが「利益供与」に当たるとの指摘を受け、わずか1か月で法務大臣を辞任。形式的には軽微でも、政治倫理問題として大きな波紋を呼んだ。

〇吉川貴盛元農相の収賄事件(2020年)

- 当事者:吉川貴盛(元農林水産大臣)

- 時期:2020年〜2021年にかけて発覚

- 内容:養鶏業者アキタフーズから現金500万円の収賄が発覚。国会議員としての立場で業者に便宜を図ったとされ、在宅起訴後に実刑判決(懲役2年6か月、執行猶予4年)を受けた。

〇大阪維新の会・政治資金パーティー問題(2022年)

- 当事者:吉村洋文(大阪府知事)、松井一郎(当時:大阪市長)

- 時期:2022年

- 内容:大阪維新の会が政治資金パーティーを頻繁に開催し、その収益や費用についての透明性が疑問視された。法的な違法性は指摘されていないが、企業団体献金の迂回的手段として政治倫理の観点から批判された。

〇河井克行・案里夫妻による買収事件(2019年参院選)

- 当事者:河井克行(元法相)、河井案里(元参院議員)

- 時期:2019年参院選を巡って〜2020年に発覚

- 内容:参院選広島選挙区での河井案里の初当選を支援するため、地元議員ら94人に計約2570万円を配布していたとして、公職選挙法違反(買収)で夫婦ともに逮捕・起訴。克行は懲役3年の実刑、案里は執行猶予付き有罪判決。

〇中曽根康弘元首相の合同葬儀費用問題(2020年)

- 当事者:内閣府、政府与党(自民党)

- 時期:2020年

- 内容:中曽根元首相の合同葬儀に対して、政府が税金から約1億円を支出したことが「公私混同」として批判を浴びた。閣議決定で正当性を主張したが、説明責任を果たしていないとの世論の声が強かった。法的違反ではないが、政治倫理の問題として扱われた。

〇菅原一秀経産相の「香典」問題(2019年)

- 当事者:菅原一秀(当時:経産相)

- 時期:2019年

- 内容:地元有権者の葬儀に際し、香典を手渡したり、選挙区住民に贈答品を送ったりしていたことが報道で発覚。公職選挙法違反の疑いが強まり、辞任に追い込まれた。その後、略式起訴され、罰金と公民権停止処分を受けた。

〇赤坂自民亭(2018年)

- 当事者:安倍晋三首相、岸田文雄政調会長(当時)ら自民党議員

- 時期:2018年7月

- 内容:西日本豪雨による多数の犠牲者が出る中、自民党議員が首相官邸近くの赤坂議員宿舎で酒席(通称「赤坂自民亭」)を開いていた。法的違反ではないが、災害対応の初動としての不誠実さや政治モラルの欠如が問題視された。

〇新潟県知事・米山隆一の女性問題辞任(2018年)

- 当事者:米山隆一(当時:新潟県知事)

- 時期:2018年

- 内容:複数の女性と金銭を伴う関係を持っていたことが週刊誌報道により発覚。違法性はなかったが、政治家としての倫理観が問われ、本人は辞任を表明。政治家の私生活と公的責任の関係について議論を呼んだ。

〇野田聖子・夫の元暴力団関係者報道(2018年)

- 当事者:野田聖子(当時:総務相)

- 時期:2018年

- 内容:週刊誌により、野田氏の夫が過去に暴力団関係者であったことが報道され、また、夫に関する預金口座開設を金融庁に照会させていた疑いが取り上げられた。職権乱用や利害関係の管理が問われたが、処分には至らなかった。

これらの事例は、必ずしもすべてが違法行為に該当するわけではありませんが、政治資金の使途の不透明性や説明責任の欠如など、「政治倫理」に対する国民の信頼を損なう重大な問題として扱われました。

加えて、政治とメディアの関係も含め、国民や企業が納得できる政治体制の構築が欠かせません。ここでは、経済や社会の将来像を見据えながら、なぜ政治改革が重要なのかを考察し、現行の政治体制の欠陥やそれを克服するための具体的な提案を探っていきます。

日本の経済停滞の背景と現状

長引くデフレやグローバル市場での競争の激化は、日本経済の停滞を鮮明にしてきました。政治指導者が、公共政策や経済政策を的確に打ち出せなかった結果、政治体制全体に対する不満が募っています。

一方、選挙を経て政権が変わるたびに、新たな経済成長戦略が掲げられるものの、実行力の不足や社会保障政策、教育改革などとの連動性の弱さから、改革そのものが進展しにくい構造が見えてきます。

ここでは過去30年間の政治と経済の関係を振り返りつつ、現行の政治体制が経済停滞を打破できるのかどうかを探ります。企業経営者の目線では、政治リーダーシップの力で持続可能な成長を生み出すための施策が実際に機能しているのか、見極める必要があります。

政治参加や選挙戦略の要点を把握することで、私たちはどの政党に投票すべきかを判断しやすくなるでしょう。ここでは、経済停滞の根本原因を明確にして、日本の政治改革が重要となる理由を解き明かしていきます。

過去30年の政治と経済停滞の関連性

バブル崩壊以降、日本の政権は大きな経済成長を実現することが難しくなってきました。政治リーダーシップが曖昧だったことや、派閥争いなどによる政策の迷走が経済不振を長引かせたと見る専門家も少なくありません。

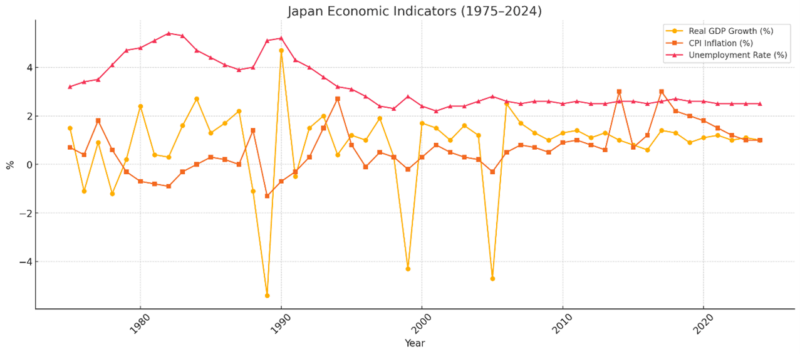

上のグラフでも確認できる通り、日本経済はこの期間中、全体として、GDP成長が非常に低調(多くの年で1〜2%台)、物価がほぼ横ばいかマイナス(デフレ傾向)、失業率は比較的安定して低い水準にあるが、非正規雇用が多く雇用の質に課題があるとされています。

このような特徴から「失われた30年」とも呼ばれる長期停滞が浮き彫りになります。

これらの要因としては、地方政治と国政との連携不足が、新興産業を育成するチャンスを逸したことも挙げられます。さらに、政治資金の透明性や政治とメディアの距離感が曖昧だった時代には、公共政策が十分に国民に届かないケースもありました。

こうした経済停滞の時代に、選挙制度改革の話題が度々出ては消えていったのも事実です。過去の教訓を踏まえて、今年の都議選や参議院選を含むさまざまな選挙を通じて国の方向性を明確にすることが、今後の大きな課題と言えるでしょう。

現在の政治体制と経済停滞の課題

現行の政治体制では、緊急的な経済対策や政治と技術革新の融合が十分に進みにくい状況にあります。官僚や政治家の利害調整に時間がかかり、ダイナミックな産業革新が遅れるケースも珍しくありません。

また、政治リーダーシップ不足が顕在化すると、経済政策だけでなく安全保障政策や社会保障制度、環境政策も後手に回りがちです。結果として、国民や企業に混乱が生じ、経営環境の不確実性が高まってしまいます。

その一方で、一部の政党は積極的な公共投資(積極財政)を打ち出し、経済再生に向けたプランを提示しています。ただし、それらが構造的な欠陥を抱える政治体制の中で本当に実行できるのかを見極めるのは容易ではありません。

こうした国内の混沌とした現状の中で、日本という国の国際的なプレゼンスにも影響が表れていると懸念します。次回は、日本の将来を見据えた現状分析と理想とする政治に関わる提言をしてみたいと思います。

国際舞台での日本の位置づけと外交政策

日本が国際的なプレゼンスを高めるためには、経済政策にとどまらず、外交政策においても政治改革が求められます。多国間協議の場では、政治参加の意欲や政治意識の高さが、国全体の発言力を左右しますよね。

企業経営者の立場から言えば、国際協定や海外投資の機会を得るためにも、外交力の強化は重要なポイントです。この先のグローバル競争を勝ち抜くためには、選挙を通じて日本の外交戦略を示せる強力な政治家を選び、政治体制をより堅固なものにしていく必要があります。

同時に、安全保障政策や国際関係と政治の連動性を理解しなければ、企業活動や人的交流が制限されるリスクもあります。ここでは、日本の国際的立ち位置がどのように変化してきたのか、そして今後の方向性に何が求められるのかを見ていきます。

SDGs達成や環境問題など、世界が協力して解決しようとする課題にどう向き合うかは、日本が外交の場でリーダーシップを発揮できるかを測る試金石ともなるでしょう。

日本の国際的なプレゼンスの現状

バブル期には経済大国として注目されていた日本ですが、近年は成長が鈍化し、国際社会における存在感がやや薄れつつあります。こうした背景には、政治と経済政策が有機的に結びついていなかった点が指摘されています。

一方で、国内の少子高齢化対策が進まない状況は、国際的投資家やパートナー国が日本の将来性を不安視する一因でもあります。経済停滞を脱却しなければ、外交の場面でも発言力を高めるのは難しいでしょう。

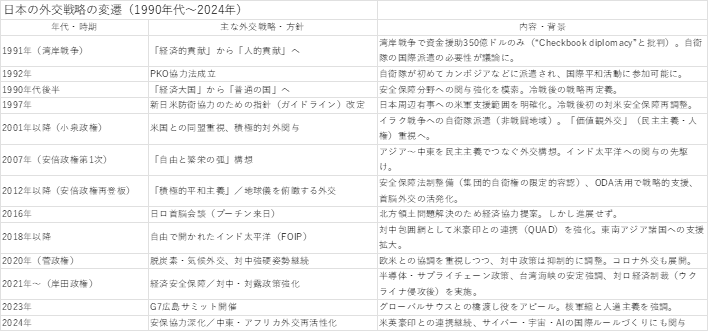

日本が再び国際的に注目されるためには、政治改革を基盤とした経済成長戦略だけでなく、国際関係と政治のバランスを踏まえて、信頼度の高い外交姿勢を示すことが重要となります。バブル期以降の主要な日本外交を下表にまとめてみました。

求められる外交政策の改革

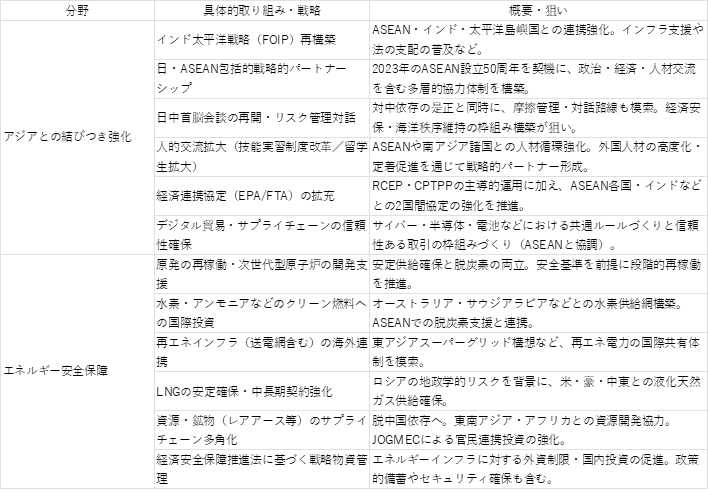

現時点で注目される外交政策の改革には、アジア近隣諸国との結びつきを強化する取り組みや、エネルギー安全保障への投資戦略などが挙げられます。これらは企業活動にも直結するため、実行力のある政治リーダーシップが求められます。

また、世界的に議論が盛んな環境政策や技術革新分野への参入も、日本が国際的な評価を高めるチャンスとなります。政治意識の高まりを受けて、各政党は選挙戦略で外交面を重視するようになってきましたが、具体的な実行計画と予算確保がカギになります。

さらに、安全保障を軸にした防衛政策から、平和的な国際協力へのシフトも今後の大きなテーマです。そこでは地方政治との連動や、若者の政治参加がどの程度あるかも重要な要素となるでしょう。

日本が目指すべき未来の方向性

日本が今後目指すべき方向性には、経済成長のみならずSDGs達成や公共政策の刷新、社会保障の安定など多角的な要素があります。政治体制の欠陥を放置していては、一時的な景気刺激策も長続きしないでしょう。

企業経営者としては、少子高齢化対策の充実や労働市場の柔軟化といったテーマが目を引きますが、関連した政治と技術革新の連携によって、新たな産業への投資機会が広がる可能性にも着目する必要があります。

同時に、政治と教育改革を進めることで、成果を生む働き手やリーダーが育つ土壌を作ることができます。都議選や参議院選などの選挙の場で確認すべきは、政党または政治家が具体的にどのような経済政策や社会政策を打ち出しているかという点です。

これから議論していく具体的な戦略やアプローチを理解することが、企業や個人にとっても未来への道筋を照らす大きなヒントになるはずです。

経済再活性化の戦略

日本が再び活気を取り戻すためには、イノベーションを促進する経済成長戦略と、政治と経営が協力し合う環境作りが重要となります。具体的には、税制改革や産業革新に向けた支援金制度の拡充、スタートアップ企業を後押しする企業支援策などが考えられます。

また、公共投資の方向性を明確にすることで、地方政治の活性化と雇用創出を同時に実現することも可能でしょう。政治参加が増えることで、多様な意見が反映された実効性の高い経済政策が期待されます。

加えて、現在、各メディアやSNSでも議論になっている、減税措置や給付金に関しては、一般消費者の消費動向に影響があり、製品・商品・サービスの需要動向を左右することにも注視しなくてはいけないポイントです。

一方で、経済再活性化に向けたメディアやSNSの情報発信には注意が必要です。誇張された情報に惑わされず、政治とメディアの関係をきちんと把握することが、冷静な経営判断につながるのではないでしょうか。

安全保障とSDGsへの取り組み

安全保障政策については、経済活動の基盤を守る視点が不可欠です。日本の政治リーダーシップが、国際社会の動向と国防をどう結びつけるかは、企業の海外展開にも大きな影響を与えます。

同時に、環境保護や貧困対策などSDGs達成に向けた取り組みを強化することは、社会の安定や持続性を高める手段でもあります。特に、再生可能エネルギーを含めたベースロードエネルギーの確保や、廃棄物削減といった政策は、政治体制の長期ビジョンを示す重要な指標となるでしょう。

こうしたテーマは今回の参議院選や都議選の公約にも大きく反映される可能性があり、有権者としては各政党がどの程度の優先度を置いているかを見極める必要があります。

産業育成と少子高齢化問題への対策

少子高齢化対策では、子育て支援や教育改革が重要視される反面、財政負担とのバランスをどう取るかが鍵になります。政党改革の一環としては、政治資金の使途を見直し、子育てや医療への投資を優先させる動きも期待されています。

産業育成の分野では、地域の特色ある中小企業を活性化させる取り組みや、地方政治との協力体制が求められています。若者の政治参加により将来成長に関わる観点を取り入れることで、新しい技術や発想が社会に浸透しやすくなるというメリットもあるでしょう。

これらの課題に向き合うにあたり、政治と社会保障の関係を根本から見直すことが急務です。日本全体の人口動態と経済動向を踏まえつつ、未来志向の公共政策を打ち立てる政治家に票を託すことが、企業と社会の持続に直結していきます。

改革すべき政治体制の欠陥と提案

政治体制の欠陥としてよく指摘されるのが、議会運営の停滞や政党同士の対立が激化し、実効性ある改革が先送りされてしまう点です。今回の参議院選や都議選であっても、選挙制度改革の話題がしばしば棚上げされるのは、自らの選挙戦略を優先しがちな古い政治構造が一因です。

政治資金の不透明さや政治とメディアの距離が近すぎる問題など、政治倫理の面でも課題が山積みです。これらが日本の政治意識を低下させ、政治参加を敬遠する空気感を生んでいる面は否定できないと言えるでしょう。

しかし、企業経営者の視点に立てば、政治体制の改革はむしろビジネス環境を改善し、より多くのチャンスを生み出す契機ともなり得ます。資本や技術が海外に流出し続けないためにも、強固な政治リーダーシップによる安定的な政策実行によって、政治的にも経済的にも、また国際的にも国内安定体制の構築が求められます。

ここでは、私たちが求める政治体制とはどのようなものか、現行の枠組みを踏まえて具体的な提案を考えていきましょう。

現政治体制の問題点

現政治体制の問題点の一つとして、年功序列や派閥重視の風潮が残り、新たなアイデアや技術を取り入れにくいことが挙げられます。選挙制度改革が進まず、有権者の声が十分に反映されないまま政治が動いている実態も見逃せません。正直な実感としては、国内でもっともイノベーションや世代交代、新陳代謝が進んでいないのが政界ではないでしょうか?政治家個人の資質にもよるのでしょうが、国会中継を見ていてがっかりすることは大変多いと感じます。官僚機構の硬直的な行政方針も相俟って、激しい環境変化についていけていないのではないかという懸念が高まります。

また、世界の政治的かつ経済的潮流が急激に変化する中で、意思決定スピードの遅さも大きな課題です。政党同士の対立が深刻化すると、経済政策や安全保障政策も後回しになり、日本全体の競争力が失われる恐れがあります。

さらに、政治リーダーシップが曖昧になると、政治資金の使途や公共政策、政治倫理などの優先順位に関する説明責任も不十分になってしまいます。多くの国民が政治と経済政策の密接な関係を実感できないまま、改革の機会が先送りされてきたと言えるでしょう。

求められる政治改革と具体的な提案

まず、透明性の高い政治資金管理や、政党改革を通じて政治倫理の問題を是正する仕組みを作ることが急務ではあにでしょうか?かつての法制度や組織ルールは陳腐化してしまい、実態に即した実効性のある課題解決ができていないのではないかと思います。特定の利権団体に左右されず、有権者の利益を中心に据えた新しい制度づくりが必要になります。

次に、選挙制度改革を推進し、若者の政治参加を進める取り組みや、地方政治との連携強化を図ることも効果的でしょう。インターネット投票の導入や、政治と教育改革の連動など、より多くの人が投票しやすい環境を整備することが望まれます。

加えて、政策決定プロセスのスピードアップと透明化を目指すために、議会運営や行政手続きの電子化、さらには政治と技術革新の協力体制を強化していく必要があります。これにより、経済停滞を乗り越えるための公共政策や安全保障政策がタイムリーに実行されるようになるのではないでしょうか?

企業経営者が期待する政治改革の方向性

政治改革を実現させるうえで避けて通れないのが選挙です。今年の都議選や参議院選のような有権者の関心が高まる舞台では、各政党が競い合って改革プランを提案する良いチャンスでもあります。

企業経営者にとっては、どの政党が最も合理的かつ実行可能な経済成長戦略や少子高齢化対策、SDGs達成へのロードマップを描くかが大きな判断材料になるでしょう。政治と社会保障の連携がうまくいけば、安心してビジネスに集中できます。

しかし、選挙が終わった後の政治参加こそが、政策を実行に移す原動力となります。経済停滞を本当に打開するためには、都議選や参議院選後の政治リーダーシップが継続的に支持を得られるかどうかが大切です。

政治体制の欠陥を理解し、それを改革するために有権者として何ができるかを考えてみましょう。ここでは、企業経営者が選挙に期待する役割と、どのように政党を選ぶかについて整理します。

企業経営者が見る政治の役割

企業にとって政治は、ビジネス環境を整備する重要な存在です。政治と経済政策の方向性が定まれば、新規事業の立ち上げや海外進出などの投資判断も行いやすくなるでしょう。

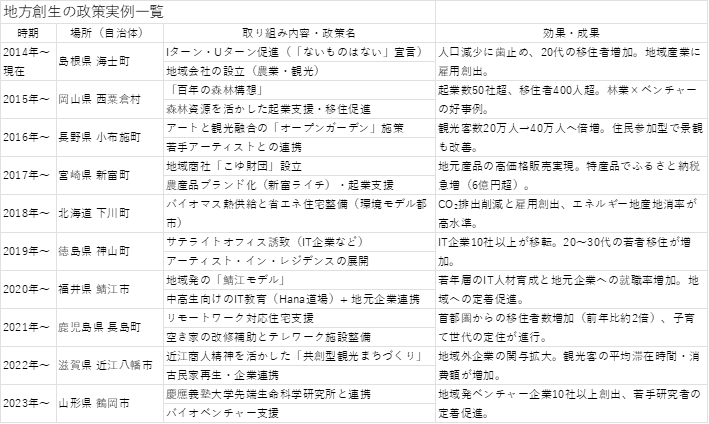

公共政策によるインフラ整備や地方創生などの産業育成支援は、特に地方の企業にとっては死活問題です。政治意識を高めることで、事業の安定と拡大を狙う企業が増えれば、地域社会全体にプラスの連鎖をもたらします。地方創生の政策実例の主だったものを一覧表にしてみました。

さらに、政治と教育改革が進むことで、人材不足やスキルギャップの問題を解消し、多様な働き方や新技術の導入もスムーズになることが期待されます。これらすべてが経済停滞を脱する足がかりになるかもしれません。

選挙における政党選択の重要性

政党選択をする際は、単に有名な候補者や華やかな公約に注目するだけでなく、実行力と長期的視点を見極めることが重要です。政治参加が増えるほど、本当に必要な改革を後押しする可能性が高まります。

今回の都議選や参議院選は、特に経済停滞の克服(減税措置を含む)や安全保障政策、少子高齢化対策などが争点となります。政党改革を掲げる候補がどれだけ具体的な案を持っているか、SDGs達成のためのロードマップを提示しているかなどを確認してみましょう。

有権者の投票行動が政治体制を変え、公共政策を想定通りに機能させる最初の一歩です。企業経営者がどの政党を支持するかは、国全体の経済と社会の持続性に直結してくるので、適切な判断が求められるといえます。

まとめ:政治と経済をつなぐ投票行動の重要性

ここまで見てきたように、日本の政治体制にはまだまだ改革すべきポイントが多く存在します。ヒューマントラストでも日々の情報ソースをチェックしながら、政策や政治動向を注視しながら、クライアント企業の経営戦略への影響を把握していこうと思います。長期にわたる経済停滞からの脱却や安全保障政策の立て直し、加えてSDGs達成や社会保障の充実など、多面的な政策課題が山積みですから、その中で企業経営や消費活動においてどのような行動を実行するかを考えていく必要があるといえるでしょう。

もちろん、都議選や参議院選などの機会を活かして、政治意識を高めながら具体的な公共政策を精査する行動が増えれば、日本の政治リーダーシップが変革への大きな一歩を踏み出すはずです。政治体制の欠陥を改善するためには、選挙制度改革を含む幅広い取り組みが必要であり、その実行には国民と政治家がお互いに綿密なコミュニケーションを交わし、共通意識のもとに課題解決に当たる体制づくりも検討しなくてはいけないでしょう。

企業経営者にとっても、政治改革は自社の成長や海外展開、新規事業への投資判断を柔軟に進めるための基盤になります。政治と経済政策が適切に機能することで、日本が国際社会において強いプレゼンスを持ち続けられる可能性が開けるでしょう。

私たち一人ひとりの投票行動と、政治参加への意識が日本の未来を左右します。日本の将来を安心して託せる政治を求めるなら、今回取り上げたような課題や解決策に着目しながら、投票先を慎重に検討してみてはいかがでしょうか。そのための情報提供や分析に関してはヒューマントラストなりのアドバイスができると思います。是非下記リンクからお問い合わせください!