公開日:2025.10.10

更新日:2025.10.31

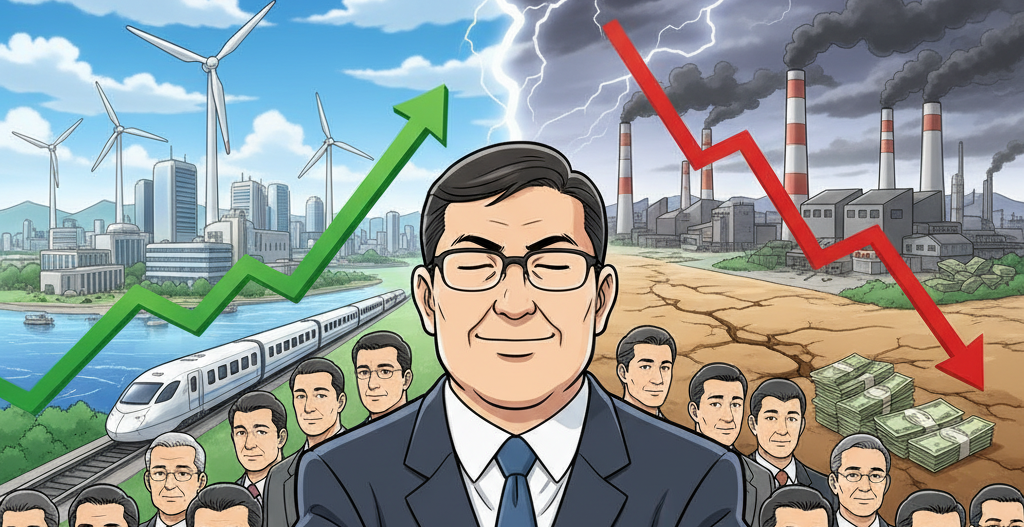

石破政権の終焉 その政策の功罪と未解決の課題

2024年秋に発足した石破政権は、2025年7月の参議院選挙での与党大敗を機にその幕を閉じました。この政権が約1年間で残した功罪と、未解決のまま残された課題について、具体的な出来事を交えながら解説します。日本の政治が大きく揺れ動く最近の政局、特に石破政権の終焉は、経済や外交、安全保障に関心を持つ方々にとって見逃せないニュースです。国会での議論、与野党の攻防、政策決定の背景にはどのような要因や問題があったのか、疑問を抱く声も少なくありません。本記事では、石破首相辞任に至る経緯や、政権が掲げてきた経済政策・外交路線・安全保障分野の活動の全体像に加え、党内外の反応、政策評価、構造的な課題に至るまで詳しく解説します。最新の政治研究や記者レポートをもとに、今後の日本の成長や国際関係を見据えるうえで何が重要なのか、そのポイントを丁寧にお伝えしていきます。こうした政権の動向は、**JA農協と米価の問題**のような、私たちの生活に身近な経済政策にも大きな影響を与えています。

石破政権の終焉と激動の政局——参院選大敗から辞任までの全貌

石破政権は、2025年という激動の時代において、内外の課題に直面しました。首相・石破茂氏は自民党少数与党という厳しい基盤のもと、通常国会から参院選へと政権維持をかけて挑戦しましたが、参院選の敗北を機に大きく流れが変わりました。経済再生やインフレ抑制が急務となる一方、自民党派閥の裏金問題など政治とカネを巡る課題が表面化し、与野党の対立は激しさを増しました。外交分野でも、トランプ新大統領誕生に伴う日米関係の再構築や東アジアの安全保障確立という大きな責任が首相に重くのしかかりました。通常国会では予算案や年金改革など生活に直結する法案の審議が続きましたが、与野党の駆け引きや自民党内の路線対立が解消しきれず、政権運営が停滞感を強めました。参院選での惨敗は国民の期待に応えられなかったことの明確なシグナルとなり、石破首相の辞任という政局激変を引き起こしました。こうした一連の流れの背景には、財政運営の不透明さ、外交戦略の不徹底、そして政党内の分断など日本の現代政治が抱える構造的課題がありました。振り返れば、石破政権は国会・世論・メディアの厳しい目に常にさらされつつも、経済成長や安全保障の維持といった責任を果たそうと模索しましたが、現実認識の甘さ、政権維持を主目的とするような言動も相俟って、社会や時代の要求とのギャップが大きかったと言わざるを得ません。結果として、一連の政局は、今後の日本経済・政治の再構築に向けて新たな課題を突きつけています。

参院選の敗北が石破首相を追い詰めた決定的な要因とは

参院選における敗北が石破首相を最大限に追い込んだ原因は、政権基盤の脆弱さと党内外からの信頼喪失です。自民党が長きにわたり与党の座を守ってきた背景を考えると、石破政権下での少数与党化は、党員や支持層だけでなく、国民全体の政治への期待感を大きく損ねました。選挙戦で注目された財政問題や経済政策に対する説明責任の不十分さ、外交・安全保障政策の方針のブレなどが、野党やメディアから連日指摘され、政権への支持率は急落しました。また、党内では長年の権力闘争と派閥対立が表面化し、石破首相自身の個人的な資質やいい加減なリーダーシップに対し疑念が広がったことも決定打となりました。国際的な経済環境の悪化やトランプ大統領の就任による外交戦略の難航も重なり、政権運営に必要な安定した基盤を築くことができなかった現実が、選挙戦で浮き彫りになったのです。

石破首相の辞任表明、その舞台裏で進んだ党内調整と水面下の攻防

石破首相が辞任を表明するまでの党内調整や水面下での攻防は、極めて複雑かつ繊細に進みました。参院選大敗後、党内からは責任論が相次ぎ、特に旧安倍派を中心とする保守系議員や、選挙区で支持を失った地方組織から強い圧力がかかりました。与党内では、政権運営能力や外交方針、財政対応を巡り活発な議論が行われ、一部の幹部は早期の総裁選実施を求める動きを強めていきました。他方で、石破首相が掲げてきた改革路線や透明性の高い政治資金規正を求める声も一定数あり、これらの声は最終的な人事や方針決定にも影響しました。水面下では後継候補の調整を巡る駆け引きが続き、連立与党や各派閥代表、野党とのパイプを活かした交渉が進められました。石破首相は最後まで党内融和を試みつつも、求心力のない党幹部や内閣は迷走を続け支持を広げることができず、辞任表明に至りました。

石破政権の主要政策一覧:経済・外交・安全保障の全体像を解説

石破政権は、経済・外交・安全保障という三本柱で政策運営を進めました。経済分野では、「持続可能な成長」と「財政健全化」を掲げ、中小企業支援やデジタル推進、地方創生、賃上げ政策強化に注目しました。特に、AIやデジタル技術による産業転換への積極投資が特徴で、企業によるデジタルトランスフォーメーション促進やスタートアップ投資の拡充が進められました。外交では、米国のトランプ大統領と連携しつつ、中国や東アジア諸国との関係強化を進め、安全保障条約や経済同盟の再確認を重視。防衛政策では自衛隊の機能強化やサイバーセキュリティ対策に注力し、国際社会への責任ある貢献を目指しました。内政面では、働き方改革・年金改革・高校授業料無償化といった国民生活に直結する政策を進め、少数与党化にも関わらず野党協力で法改正を実現しました。しかし現実的には党内基盤の脆弱さや財源問題、国民の声への対応など多くの調整に失敗し、世論の大きな反発を招きました。情報公開や政治資金の透明性確保にも挑みましたが、各分野で根本的な改革までは至らなかったと言えるでしょう。外交での米中間調整、経済での成長と分配の両立や物価高騰対策、安全保障での国際連携強化が政権政策の柱でしたが、社会や国際情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応しきれなかった面も見受けられます。

アベノミクスの課題の抽出

石破政権は発足時よりアベノミクスの課題を解決することを目的としていましたので、その課題をおさらいしてみましょう。

- 物価目標の未達成と「異次元緩和」の副作用

アベノミクスの第一の矢である「異次元の金融緩和」は、日本銀行が市場にお金を大量に供給することで、物価上昇率を2%に引き上げ、デフレ脱却を目指すものでした。しかし、長期間にわたる大規模な金融緩和にもかかわらず、物価目標の2%は達成できませんでした。

また、この政策には以下のような副作用が指摘されています。

- 円安の進行:金融緩和による円安は、輸出企業には有利でしたが、輸入品の価格上昇を招き、家計の負担を増やしました。

- 財政規律の緩み:日銀が国債を大量に買い入れることで、政府は低金利で国債を発行し続けることができ、財政赤字がさらに拡大しました。

- 賃金の停滞と格差の拡大

アベノミクス期には、雇用情勢は改善し、失業率は低下しました。しかし、多くの雇用が増えたのは非正規雇用であり、雇用者全体の実質賃金はほとんど上がらないか、むしろ低下傾向にありました。企業収益は円安や株高で回復したものの、賃金の上昇にはつながりにくかったため、大企業と中小企業、正規雇用と非正規雇用の間の格差が拡大したという批判があります。

- 成長戦略の不十分さ

3本目の矢である「成長戦略」は、日本の潜在成長率を高めるための構造改革を目的としていました。観光やインバウンド消費の増加など、一部の分野では成果が見られましたが、経済全体の生産性の低迷は改善されませんでした。また、規制緩和や労働市場の流動化といった重要な改革は十分に進まず、当初掲げられた大胆な改革が途中で失速したとの指摘も多くあります。この結果、日本経済の構造的な課題は解決されないまま残されました。

アベノミクス見直しの成否と経済政策に残った課題

石破政権下でのアベノミクス見直しは、ほぼ目立った進展はありませんでした。衆院が少数与党となる中で、野党との協議を重ねつつ「103万円の壁」の一部解消や高校授業料無償化、年金改革を法制化するなどの成果を示しましたが、包括的な金融緩和・成長戦略の転換には至りませんでした。その結果、企業の投資拡大や持続的成長の実現、財政健全化といった本来目指すべきゴールへ向けての経路は限定的となりました。(参考:内閣府 経済財政諮問会議)研究所や有識者からは、現実的な課題として石破首相の個人的資質も一因とする「政策実現の力不足」や「党内基盤の弱さ」が指摘され、国会でも路線の一貫性や国際経済への対応力が十分でなかった点が問題視されています。石破首相の改革志向は見えにくく、政権維持に汲々としているような発言も多く、与党の分裂・野党連携の必要性、財政制約、米国・中国を巡る国際金融情勢の変化など厳しい条件下で政権の方向性は見通せなくなったと言えるでしょう。アベノミクス見直しの成否は「課題が多く残された」とみるのが実際で、次期政権にはより具体的な成長・分配戦略が求められています。

日米交渉とトランプ大統領との関係——外交方針の限界と成果

石破政権は、日米交渉を外交政策の中心に据え、トランプ大統領との関係構築を進めました。政権発足当初、東アジアの安全保障や経済分野において米国との協調が不可欠であり、日本の外交路線として強い同盟関係の維持が重視されました。(参照:外務省 日米関係)

トランプ政権は多国間協調から自国第一主義への路線変更を進めたため、石破首相は日本の安全保障と経済利益を両立させるために柔軟な交渉戦術を模索しました。しかしながら、米中対立が表面化する中、対米関係の強化とアジアや国際社会とのバランス外交の推進についても、石破首相の遂行能力が問われました。一方で、日米間の経済交渉は保護主義や貿易問題といった課題を浮き彫りにし、日本企業や国民生活にも影響を与えることとなりました。外交成果として安全保障の基盤強化や一定の投資拡大、国際的な役割拡大が求められているにもかかわらず、石破首相の限界も明確となりました。経済分野でアメリカ側の要求が強く、国内産業への負担が増した点や、トランプ大統領の予測不可能な外交姿勢に翻弄される局面もあり、安定的な政策路線を定めることができませんでした。外交政策の成果と限界が浮き彫りとなった石破政権でしたが、ポスト石破においては、国際情勢の変化に適応し続ける能力が今後の日本外交には必須だと改めて認識させる事例となりました。

賃上げ・物価高への対策——国民生活への影響と政策の評価

石破政権は賃上げ・物価高対策でほとんど無策でした。岸田政権時代の賃上げ促進税制拡充や積極的な企業・労働組合への働きかけとは異なり、石破政権ではこの分野での政策活動は限定的だったのが実態です。ただ、7月の実質賃金が前年同月比で7カ月ぶりにプラスへ転じた事例が政権の成果の一つとされましたが、これは産業界の努力の賜物であり石破政権の成果とは言えないと思われます。しかも、賃上げは臨時的な要素が大きく、今後も続くかは慎重な見方が必要です。物価高対応として、政府備蓄米の市場放出によるコメ価格安定や、為替レートの変動による輸入コスト抑制策も実施されましたが、場当たり的な印象は拭えず、しかも中長期的な政策との齟齬も大きくなってしまいました。さらに参院選の公約では「一人当たり2万円給付金」を掲げましたが、一律給付に賛否が分かれ、低所得層への重点支援や消費税減税を訴える野党との差別化が課題となり、現時点で実施されるか全くの不透明です。また、野党との調整が必要なガソリン暫定税率廃止や消費税減税の道筋も定められず、政権の存在意義自体に大きな疑問が呈されました。加えて、大幅な賃上げには経営や財源面の制約があり、物価抑制を優先させて実質賃金改善に注力した政策設計でしたが、全体として、石破首相は国民生活の物価・賃金問題は全く解決できず、ポスト石破においても継続的な経済政策の更新が必要と評価されています。

石破政権の政策評価と世論:メディア報道・有識者の見解はどうだったか

石破政権の政策運営は、メディアや有識者の間で賛否が分かれました。経済再生やデジタル推進に向けた姿勢は一定の評価を受けましたが、実際の効果や成長へのインパクトはほぼ未達成だという声が多くありました。特に財政健全化や税制改革に対しては、国民への説明責任や国会審議の過程で議論が十分になされていないとの指摘が目立ちました。外交分野では、米国・中国といった国際関係の中で日本の立ち位置を模索し続けた点は現実的でしたが、政権独自のビジョンや戦略性は今ひとつ明確さに欠け国益に資する成果はほぼないとの批判もあります。安全保障では、自衛隊機能強化や国際協力に取り組む一方、積極策と抑制策のバランスを巡り議論が分かれました。世論調査では、時代の変化を反映した柔軟な政策決定を求める声と、政権安定や成長実現への不安が共存しました。SNSやメディア報道では、政権に批判的な論調と改革期待を込めた意見が混在してきましたが、問題解決力や首相の個人的な政策推進能力やリーダーシップの欠如に注目が集まりました。全体として、多様化する日本社会の声を十分に反映しきれなかった現実が浮き彫りとなり、今後の政策立案や政治活動への反省材料となっています。

党内外からの評価と批判:自民党内での支持基盤の脆さ

石破政権が直面した大きな課題は、党内外からの評価・批判に見られる石破首相の個人的な資質の欠如や支持基盤の脆さです。自民党内では、従来の保守派や政策重視派との意見の食い違いが目立ち、石破首相への信頼や求心力が十分に確立されませんでした。国会運営や重要政策を巡っては、野党との連携強化が求められましたが、それに伴う党内調整や政策優先順位のすり合わせにも失敗し、課題が残りました。また、財政や税、外交など分野ごとに責任ある説明と決断が必要とされる中、安定した政権運営に必要な基盤作りが進まなかった点も否めません。国民やメディアからは、政治改革や課題解決の能力を疑問視する声があり、支持率の低下という形で表れました。内外の問題に機動的に対応するためには、より強固な党内基盤と多様な意見集約が不可欠となります。

石破政権に残された課題——改革志向と現実政治のギャップ

石破政権には、改革志向と現実政治の間に明確なギャップが残りました。政権初期には、中小企業振興やデジタル改革、社会保障制度の再設計といった意欲的な政策目標が掲げられ、多くの国民が新たな経済成長や安定を期待しました。しかし、実際の政権運営では、石破首相の資質欠如、党内の派閥抗争や財源の制約、国民や野党との意見調整が障壁となり、構造的な課題解決には至りませんでした。国際的な安全保障環境や外交でのバランス重視の姿勢は評価されたものの、政策の一貫性や実行力が不足していたと指摘されています。社会や経済の急速な変化、政策の現実的実現可能性をめぐる調整不足が政治の停滞感を強め、改革志向と現状維持の狭間で揺れる状況となりました。今後は、現実と理想のバランスを見据え、より実効性ある政策と柔軟な運営手法が求められるでしょう。

消費税減税・給付付き税額控除など未達成の重要課題

石破政権で明らかになった重要課題の一つが、消費税減税や給付付き税額控除などの社会的要請の高い政策が未達成であった点です。これらは国民生活に直結する問題であり、経済対策や分配政策の柱として期待されていましたが、党内外の調整や財源確保の困難さが壁となり、制度的な実現には及びませんでした。野党や識者からは、現行政策の柔軟な見直しや対象を絞った支援策の強化、予算の無駄遣いの洗い出しと削減などを求める声が強く、選挙戦の争点の一つとなっていました。公正かつ持続的な財政運営の観点からも、今後の検討が不可欠な課題です。この分野での進展がなければ、社会的格差や生活不安の解消には十分に応えられないという指摘も多くあります。

少数与党化と野党連携、今後の政権運営への課題

石破政権が直面した今後の政権運営課題は、少数与党化による政治基盤の脆弱化と、それに伴う野党連携の必要性です。戦後憲政史上初の衆参両議院における少数与党体制で政権運営を図る中、国会ではデフレ脱却や賃上げの実現、物価高騰対策といった経済成長政策への責任が重くのしかかりました。一方で、政治資金規正法の再改正や調査研究広報滞在費の使途公開、第三者機関の設置など「政治とカネ」という政治家個々人のお金の問題についても優先して取り組む必要がありました。各党と協議を深める一方、経済財政運営の方針を見失わないため、石破首相が失ったリーダーシップも不可欠です。一方で、国民民主党との政策協議や野党提案型政策の検討、財源確保など、多様な交渉力・政策実現力が問われています。政権が安定した経済成長基盤を再構築しつつ、国会・メディア・SNS・国民の声に柔軟に応えることが今後の持続的な課題です。

明らかになった石破政権の構造的欠陥——支持率低迷の真因を探る

石破政権が経験した政権運営の失敗は、石破首相の個人的資質の問題に加え、いくつかの構造的欠陥が影響しています。第一に、党内基盤が弱く、保守派や主流派との連携不足が明確なことです。派閥対立や政策優先度の違いが調整の遅れを招き、政権の求心力が低下しました。第二に、経済・財政運営では大胆な政策転換が期待されながらも、現状維持的な路線が続き、国民や企業へのインパクトが乏しく感じられた点が批判されたこともあります。第三に、外交戦略でもトランプ米政権との関係構築に多くを割いた結果、アジア周辺国とのバランスや外交的多角化が不十分だったと指摘されています。国際的な経済変化や国民所得の停滞に対し、即効性ある政策が打ち出せなかったことが、政権崩壊の最大の要因となりました。さらに、政治資金・透明性の課題やメディア報道への対応力不足も影響し、政権の信頼性や世論の支持低下に拍車をかけました。首相個人の資質能力の問題に加えて、こうした一連の現象は日本政治が抱える政治基盤改革の必要性を示しており、今後の政権においては、より強固な党内連携と現実的かつ迅速な政策決定が不可欠です。

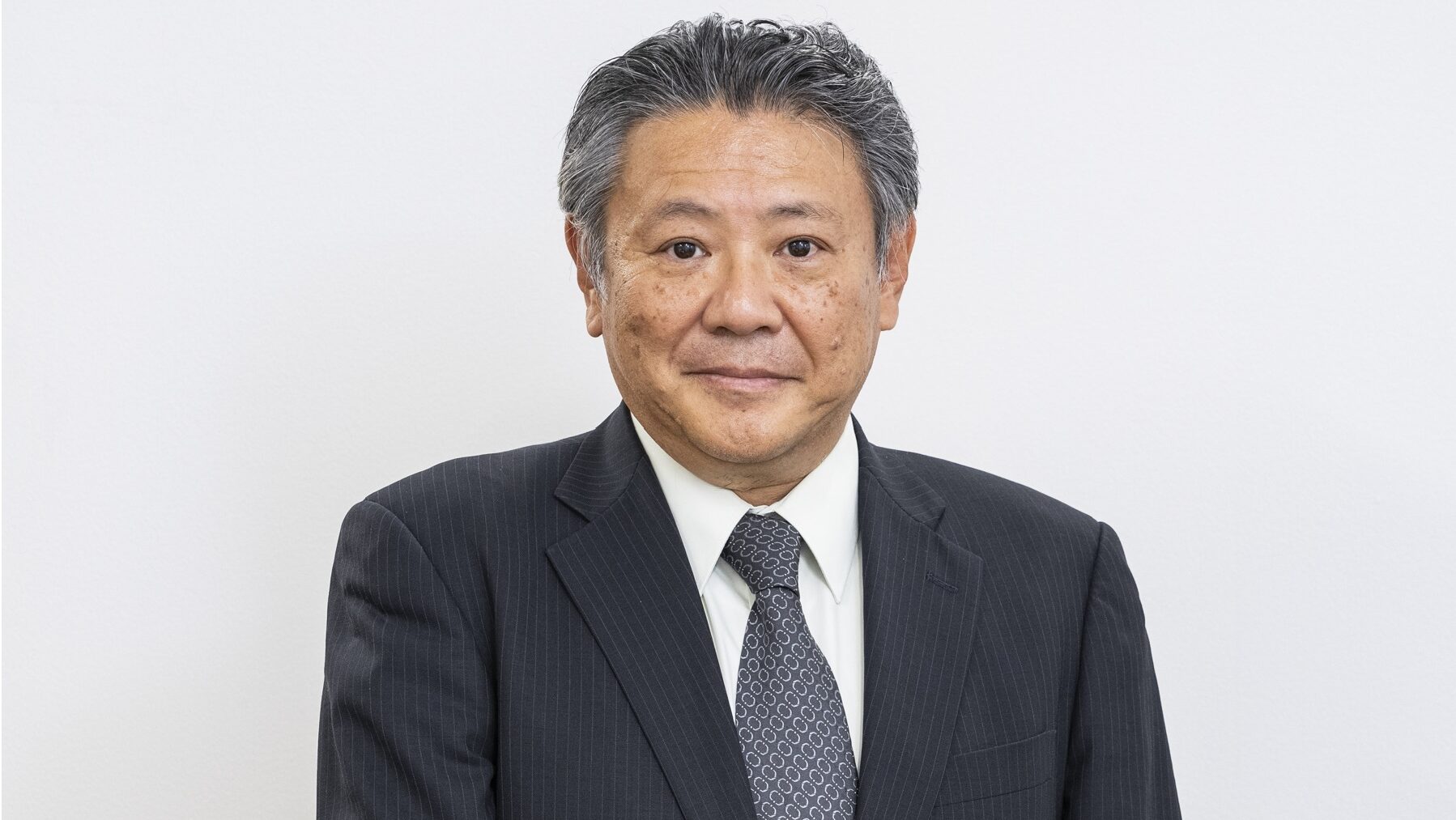

石破という人間性:首相としての発言、姿勢、党内での評価

石破首相の人間性は、首相就任前は、誠実さと実直さに裏付けられたものと評されていました。しかし、実際の首相としての発言には、過去の政治活動の記録から言行不一致が多く指摘され、あいまいな答弁や説明に終始する姿勢が目立ち、不毛な議論を重ねるだけとの印象です。党内では路線対立を乗り越えようと新しい方針を模索しましたが、意思決定の遅さや断行力欠如への不満も多くありました。また、安全保障や外交、経済政策においては専門的知識や責任感を感じることができず、労働力確保を名目とした移民政策の推進や財務省よりと称される消極的な経済運営などを批判され、多様な意見に翻弄される姿勢に見えました。首相の発言は結果としてその場しのぎに聞こえ、国民生活や日本の国際的立場を念頭に置いていたのか疑問であり、メディアや国会質疑では意味不明かつ他責志向の答弁が目立ちました。良く言えば、強い指導力よりも調整型のリーダーであったのかもしれませんが、党内外から「変化に対する実行力や決断力が弱い」と批判されました。石破氏は自らの政策責任を率直に認める姿勢も示していましたが、結局は政権維持に四苦八苦しているだけで、「日本経済の成長・安全保障の維持」という国益に関わる課題に対する具体的な政策推進能力はなかったと評価されると思います。

石破政権の終焉から見えた日本政治の未来——残された教訓と今後の展望

石破政権の終焉は、日本政治に多くの教訓と課題を残しました。政策決定や党内調整において改革への志向性が見えなかったこと、そして現実政治とのギャップを埋めきれなかったことが顕著となりました。今後は、党内外の多様な意見をより柔軟に集約し、国民の声を丁寧に政策へ反映させる運営姿勢がますます重要となります。経済成長や財政健全化、外交安全保障(外国人問題やスパイ防止法の扱い)といった課題に対しても、迅速かつ責任ある対応が求められる時代です。また、デジタル化や国際社会の変化といった新たな現実にも遅れず対応する政府の能力強化が不可欠です。石破政権で顕在化した失敗や遅れを教訓とし、よりオープンで持続可能な政治運営が今後の日本には必要でしょう。これからの展開に関心を寄せていただき、政治への関与や関心を深めていただくきっかけとしていただければ幸いです。