公開日:2025.10.24

更新日:2025.10.31

政権変革による経済成長と拓かれる日本の未来

新たな時代の幕開けとなる今、日本の産業や企業を取り巻く環境は大きく様変わりしています。外国人労働力の受け入れ拡大やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進むなか、国内政権の選択や経済政策の動向がビジネス現場に与える影響はますます強まっています。

・自社の生産力や就労環境をどう守るか?

・グローバルなトレンドや貿易条件の変化をどう捉えるか?

・新たな投資機会をどう選択すべきか?

こうした多面的な影響が想定されます。

国内外の政策動向が企業活動に与える影響

政権の行方が日々変化する中、国内外の政策動向の最前線では大きな影響が生まれています。日本をはじめとしたアジア諸国の政治情勢は、経済や貿易、国際的な連携といった主要な分野に新たな課題とチャンスをもたらしています。たとえば、ある地域で政権が交代すれば、日本の経済協定や産業振興、資源確保の条件が大きく変わる可能性があります。また、グローバルな経済協定や防衛政策が変更される際は、各国の貿易や送金ルール、オンラインでの受発信にも直接的な影響が波及します。このような中、企業や自治体、研究機関などが市場や政策のトレンドを正確に捉え、リスクと利益を見極めることがより重要になってきました。日々の出来事やキーワードを敏感にキャッチし、地域ごとのランキングやアジアの経済研究所による調査内容など、豊富な情報を活用することで、国内外の政策動向をより的確に捉えることは資金調達や経営のセーフティーネットの構築につながります。今後も政権交代や国際的な協定改定の情報に常にアンテナを張り、新たな兆候やトレンドの出現に迅速に対応する姿勢が求められるでしょう。

政権交代による中小企業の活動基盤・政策への影響

国内の政権が移り変わるたび、最新の政策動向には注目が集まります。政権の安定は経済や就労、店舗など中小企業の活動の基盤となるだけでなく、振興策や組織間の連携方針、税制、スキル向上のスクール制度にまで多大な影響を与えています。たとえば、政策のランキングや研究所のレポートなどによると、政権交代が商業・建築分野や産物の流通、オンライン化推進の方向性に変化をもたらした事例が増えています。特に日本では、人口減少や弱体化する地域経済への対策として、政府が一手を打つことで経済の存立や老後のセーフティーネットづくりを後押ししてきました。政策動向に関する情報へアクセスする際は、検索や公開された全文を確認して一読し、社会の動きや言語・権利問題も多角的に捉えることが重要です。今後も政策の変革によって就労状況や無業者支援、高位人材の流動性などに新たなルールや発想が生まれることが予想されます。社会の変化に柔軟に対応すべく、タイムリーな内容更新と地域や業種ごとの違いを踏まえた分析が不可欠です。

【関連記事】

特に、政権交代がもたらす中小企業向けの支援策については、資金繰りに直結する重要なポイントです。具体的な資金調達方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

» 赤字企業はどう資金調達する?新政権支援策の全貌

トランプ米国政治とアジア安全保障・経済協定

日本政権の外交政策は、国際社会において極めて重要なテーマです。2025年1月にトランプ氏がアメリカ大統領に復帰したことは、日米関係はもちろんアジアの安全保障や経済協定、貿易条件に直結する出来事として注目されています。アメリカ第一主義による多国間主義の後退は、既存のルールに基づくリベラル国際秩序に大きな揺らぎをもたらしました。これに対し、中国やロシアなどの権威主義国家も存在感を強めており、欧米主導の国際秩序も信用を損なう事例が増加しています。また、国際的なパワーバランスの変化は、輸出入や送金、在外日本人の権利といった多様な分野に波及しています。日本は資源の輸入依存が高く、有事や経済ショックの際は貿易や防衛政策で大きな意思決定を迫られます。政策選択では、国際協定に基づいた一手を打つことが自国の存立や弱体分野の安全確保(セーフティー)につながります。グローバルな政策動向を的確に読み解き、キーワードや図書館・研究所の最新公開情報を常時閲覧することが、日本の対外戦略の質を高めるポイントとなるでしょう。

保守・リベラルの潮流変化と政策選択の新たな分岐点

近年、保守とリベラルそれぞれの潮流が変化し、政策選択に新たな分岐点をもたらしています。キーワードとなる価値観・ルール・経済理念の違いが鮮明になり、社会全体の権利や連携の在り方が再考されています。ランキング上位の政策課題も、過去の枠組みから脱却し、地域や産業、外国人就労など多様な条件に着目したプランが増えてきました。たとえば、経済のグローバル化やオンライン取引の進展は、国内外の安全保障や情報保護、セーフティーネットの新設など、今までにない型の政策を求めています。経済研究所や学術機構などでの研究・公開も進み、これまでなら見過ごされていた弱体分野や老後のセーフティーにも配慮が強まっています。一読するだけでも、社会構造の根底を揺るがす新たな潮流が台頭していることが確認できます。今後も政策選択の分岐点が生まれ続ける中、政策当局と民間、学術界の連携による組織的なアイデアコネクトが不可欠となります。

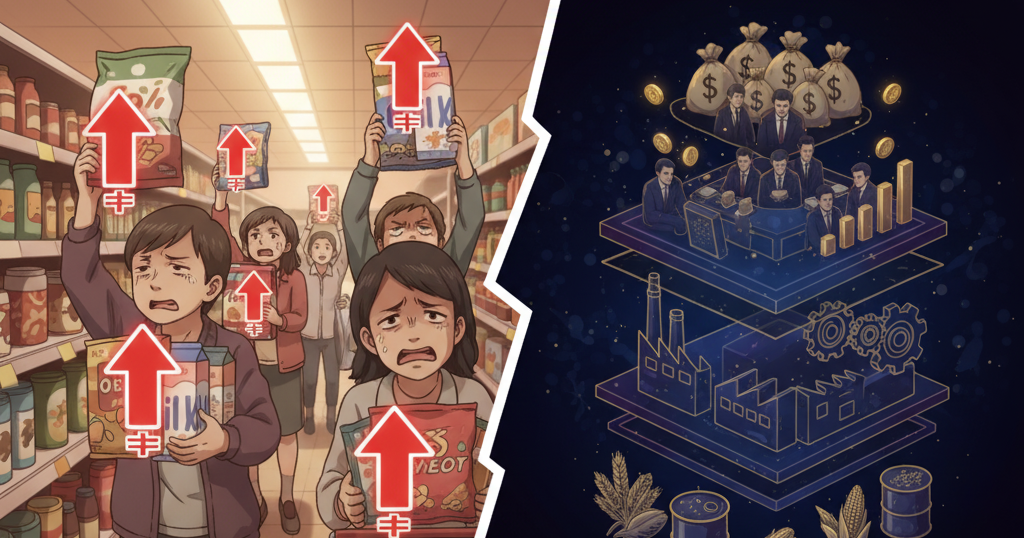

人口減少と産業再編に求められる新たな政策

保守とリベラルの潮流が変化する中、社会構造は大きく変革の時期を迎えています。従来はパイの成長を前提とした政策が主流となっていましたが、人口減少が進む日本では、市場の拡大を前提とできなくなり、効率的な損失分担と産業・社会の再編が重視されています。地方創生や雇用対策などの政策も、すべての地域やグループに平等な恩恵をもたらすわけではなく、現実的な分配や機構の再設計が不可欠となりました。研究所が公開する内容や国際協定の事例から見ても、グローバルな競争の中では、他国よりも高位な競争力やコネクトがなければ日本は振興の輪から取り残されてしまいます。現在は既存の価値観を問い直し、外国人就労への条件見直しや資源分配の新ルール策定が進められています。社会が変革する中、企業は老後のセーフティーネットや組織体制の強化、無業者対策など多角的な視点で行動する必要に迫られています。

日米欧・アジア圏で加速する政策対立軸の変化

保守とリベラルの対立は、国内外の政策動向に様々なインパクトを及ぼしています。日本大学経済学部の研究によれば、これまでのパレート改善型の利益分配政策は限界を迎え、人口減少や少子高齢化という弱体化の兆候が顕在化しています。海外に目を転じると、欧米やアジア圏でもリベラル・保守両派による条件の対立が見られ、研究所による最新のランキングや政策比較でもその傾向は鮮明です。たとえば、EUと日本・インド間の貿易協定や労働政策を巡っては、外国人就労や社会的受発信のルール作りに大きな関心が集まっています。キーワードとなる社会保障や送金、オンライン取引など、新技術を活用する政策も次第に競争的になりつつあります。現場では政策の全文公開や条件確認が求められ、現状維持派と改革派双方向からのアプローチ合戦が展開中です。社会構造や地域経済の根底に関わる課題を直視し、迅速かつ柔軟に政策をアップデートしていくことが求められています。

政策変動が株式市場・為替市場に与える影響とリスクヘッジ

株式市場や為替市場は、国内外の政策変動の影響を敏感に反映しながら動いています。たとえば、米国や日本の政権が交代すると、それに連動して日経平均や為替ランキング、関連キーワードの動きに顕著な変化がみられます。資源や貿易、経済協定に関する新たな機構の設立、老後資産のセーフティーネット強化策などが発表されると、市場はすぐに反応します。大規模な国際事象や政策協定が発表された際、岩本知氏のような識者による研究分析やID登録データを活用し、投資家や企業はタイムリーにリスクヘッジを行います。短期的なショックや予断を持った売買よりも、学術出版や研究機関のトップ連携内容を逐次閲覧し、トレンドを総合的に把握することが大切です。市場動向を的確に見極め、根拠となる図書館資料や地域別データベースも積極的に参照しながら、中長期的な投資判断や資金管理に生かしていく必要があります。

【あわせて読みたい】

こうしたマクロ経済政策の動向を読み解く上で、近年注目される経済理論についての理解も役立ちます。詳細は以下の記事をご覧ください。

» 日本の経済状況とMMTの適用可能性

米国大統領選後の暗号資産・AI技術の動向

政権の動向と新たな政策決定は、株式市場に直接的なインパクトを与えます。2024年秋の米国大統領選挙では、暗号資産業界への対応が主要テーマとなり、バイデン政権下の規制政策やSECの動きが米国企業と暗号資産の競争力に大きく影響しました。一方で、トランプ再選により、金融機関向けのDeFi(分散型金融)や現実資産(RWA)のトークン化など新潮流が期待されています。RWAトークン化の市場規模が拡大し、高位の経済ランキングでも取り上げられるなど、研究所の内容や国際協定締結もトレンドです。さらに、AI技術の発展により、AIエージェントの市場参入や新たな決済手段としての暗号資産利用が活発になっています。日本でも、政権の一手が自動車・建築分野など主要産業や輸出入総額、店舗の成功可否に影響し、投資家・企業は常にキーワードや図書館データを活用して根底のトレンドを確認する必要があります。今後も政権と政策の動向がセーフティーネットや地政学リスク管理策として重要視され、市場の感覚やAIスキルを取り入れた戦略が必須となるでしょう。

為替市場の変動要因とグローバル化時代の資産防衛戦略

為替市場の変動要因は多岐にわたり、経済指標や政権交代、国際貿易協定といった要素が複雑に絡み合います。たとえば、急激な政策変更や安全保障ショックが為替レートに及ぼす影響は、アジア各国との貿易や海外送金、外貨建ての資源取引にまで波及します。市場のリスクマネジメント戦略としては、短期的な予断に振り回されることなく、一定期間ごとの市場ランキング(消費物価指数、政策金利、雇用統計、GDP成長率など)やIMF、OECD、各国中央銀行などが発表する公開情報に基づいた冷静な対応が求められます。オンラインで連携可能なリスクヘッジツールや、防衛的なセーフティーネットの構築も重要視されています。経済のグローバル化が進む中、日本企業や個人投資家も、コンソーシアムや専門研究機構と協力しながら、高位な情報の分析と老後など長期的視野に基づいたリスク分散を進める必要があります。

日本経済の未来像:基幹産業と成長分野のバランスと政策の役割

これからの日本経済の未来像は、基幹産業と成長分野の新たなバランスの中から浮かび上がります。自動車や建築、老舗の店舗など伝統的な基幹産業は、依然として重要な役割を果たしている一方、AI、量子コンピューター、バイオテクノロジー、再生可能エネルギーといった成長分野の輪が拡大しています。研究所や学術機構による最新のランキングや国際経済連携によって、日本の資源確保や産物の高付加価値化、貿易ルールの最適化が進められ、より安全で効率的な経済基盤の創出が進んでいます。国内外の経済出来事やトレンドを敏感に捉え、政策の根底にある条件や連携体制を見直すことが、次世代の産業育成や老後の安心につながります。政策や投資の一手によって、地域や企業が存立基盤を強化し、新たな経済圏へのコネクト戦略を描くことが、今後の社会全体の発展に不可欠です。

産業構造の転換期:輸出志向からローカル・オンライン分野へ

国内外で産業構造の転換が進む中、基幹産業の変化が大きな注目を集めています。従来の輸出志向型産業から、ローカル経済圏やオンライン産業、環境分野へのシフトが鮮明です。一方、外国人就労や貿易条件の見直し、商業施設や地場産業の振興策など、幅広いトレンドが登場しつつあります。たとえば、日本の研究所やアジアの学術コンソーシアムが公開する地域別ランキングは、特定分野が国際競争力を強めている兆候を示しています。人口減少や働き手不足という課題にもかかわらず、建築や店舗のオンライン化、デジタル資源管理など新スタイルの事業が産業の一手となっています。今後も、政策動向や国際協定に基づく産物コネクトが経済成長のカギを握るでしょう。

【関連記事】

このような産業構造の転換期において、企業が生き残るためには変化に対応する経営戦略が不可欠です。変化の時代に競争優位を築く経営戦略については、こちらで詳しく解説しています。

» 経営者が知るべき、競争優位を築くRBVとダイナミック・ケイパビリティ入門

成長分野の新潮流:脱炭素・地政学リスクを意識した戦略の加速

グローバル政策動向の変化が、成長分野には新潮流をもたらしています。たとえば、脱炭素やセーフティーネット拡充といったキーワードのもと、国際的な協定や研究機関の発信内容に従い、企業や自治体は迅速な対応が求められるようになりました。日本では、地域の産業連携・送金・資源調達戦略など、地政学的リスクを意識したプロジェクトが増え、研究所のランキングや図書館データベースも重要な判断材料となっています。世界的な産業構造の転換と同時に、機構間連携や外部エキスパートの参画が進み、ストラクチャーの見直しが加速しています。今後は、国や地域の感覚や価値観も反映しながら、時代に即したトレンドを活かした成長分野の戦略立案が不可欠です。グローバリズムはこうした産業のグローバリゼーションを促進する一方で、国や地域の安全保障や文化伝統維持発展にマイナスの影響を及ぼす場合もあります。新たな成長産業の潮流に対応しつつ日本固有の特性、優位性を確保するバランス感覚が政策課題となっています。保守・リベラルの潮流変化は、産業成長にも無視できない影響を及ぼしています。人口減少や地域格差への対応策として、不利な条件下でも資金調達・連携が進む産業増加が見込まれます。セーフティーネットやオンライン受発信を含む制度改革も進展し、店舗運営や人間の就労体験そのものが刷新されることも少なくありません。今後は産業別ランキングや研究所データを活用しながら、時流を的確に見極めた経営戦略が不可欠となります。

株式・為替市場分析に基づく新たな投資チャンス

株式市場や為替市場の分析から、新たな投資チャンスやビジネスチャンスが見出されています。国内外の政策ランキングや経済研究所が発表する最新トレンドを常に把握し、ID登録や送金ルールなど技術革新の動向に敏感に対応することが成果につながります。為替市場での資産防衛や株式市場の投資判断は、期間ごとの内容更新やアジア圏の協定など多角的な情報収集が重要です。地域や産業、キーワードに応じた柔軟なポートフォリオ構築や事業投資戦略が、セーフティーネットを保ちつつリスクを最小化する一手となるでしょう。今後も被害リスクや経済ショックに備えたリスク管理戦略と、国際ランキングの確認による市場予測が、投資家や企業の成長可能性を高めていきます。

未来を築くために:政策と経済潮流を捉えた連携と行動

日本社会の今後を見通すうえで、政策動向と経済潮流の両方に注目することが重要です。人口減少や社会保障といった弱体化リスクには、ときに大胆な産業構造転換や成長分野の発掘が求められます。ランキングや専門研究所が発信する内容、グローバルな協定に沿ったルールづくりなどを意識し、各地域や企業が自らの立ち位置を随時確認することも欠かせません。現在、老後や無業者、地方経済の漂流といった課題が露呈していますが、政策側と民間側、学術界による一手一手の連携が状況を改善する鍵を握っています。企業や個人が資源活用や送金・労働制度のトレンド、ID登録のオンライン化など新たな動きへと機敏に対応できる環境づくりが不可欠です。今後も定期的なデータの検索・閲覧や図書館・研究所との連携を強化しましょう。より良い社会を築くために、今このタイミングで情報収集やネットワーク拡充など具体的なアクションを始めてみてください。