公開日:2025.10.23

更新日:2025.10.31

経営者が知るべき、競争優位を築くRBVとダイナミック・ケイパビリティ入門

経営実務に活用できる現代経営理論の全体像と重要性を解説

経営理論は決して机上の空論ではなく、ビジネスの現場で役立つ実践的な思考フレームです。現代経営理論は、企業の競争戦略、内部資源の活用、組織能力の強化、そしてイノベーションまで幅広い分野をカバーし、ビジネスの「ものの見方」や経営判断の軸を提供します。例えばRBV(リソース・ベースト・ビュー)理論は、企業が持つ経営資源それぞれの価値や希少性、模倣困難性を分析することで持続的な優位構築に役立つ考え方です。

現代のビジネス環境は絶えず変化しており、新しい技術や顧客ニーズの多様化が進んでいます。こうした状況下で戦略の意思決定やリスク分析を行う際、経営理論を活用することで多面的な視点から状況を整理でき、複雑な問題にも体系的にアプローチできます。さらにダイナミック・ケイパビリティ理論は、企業が変化する環境にすばやく順応し、内部能力を強化し続ける重要性を強調しています。知識マネジメントや価値共創理論も、組織が自社の知識資産や顧客との関係を生かし、新たな価値を生み出す上で不可欠です。経営実務で理論を意識的に活用することで、単なる現場の経験や直感だけでは導き出せない革新的な解決策や将来の方向性を明確にしやすくなります。これらの現代経営理論は、企業が安定した成長と競争優位を実現するうえでなくてはならない重要な要素です。

なぜ現代経営理論の知識が今日のビジネスに必要なのか

経営理論への理解は、会社が未来を切り拓くための戦略的思考の軸となります。現在のビジネス環境は、産業の垣根が曖昧になり、テクノロジーやグローバル化の波で急速に変化しています。そのため、従来の経験則や属人的な判断だけでは競争に勝ち抜くのは難しくなっています。経営理論は、業界動向や資源配分、競争優位性の構築といった本質的課題に体系的な考え方を提供し、経営課題を因数分解する役割を担います。特にRBVやダイナミック・ケイパビリティ理論などは、内部資源の価値を正しく評価し、独自の強みを活用して他社との差別化を明確にします。

また、経営理論を身につけることで、外部環境の変化や不確実性にも柔軟に対応できる意思決定が可能です。根拠として、実際に多くの企業がこうした理論を活用したビジネスモデルの再構築や新規事業の立ち上げで成果を出しています。例えば、1990年代から2000年代にかけて、イーストマン・コダックはフィルム事業の衰退に対応できず経営が悪化しましたが、富士フイルムは既存のフィルム技術(無形資産)を医療・化粧品分野に応用することで事業変革を成功させました。つまり、理論的な視点を経営判断に加えることで、“勘”や“慣れ”に頼らずに持続可能な成長を支えることができるのです。

企業の競争優位を左右する環境変化と経営戦略の関係性

環境変化は企業の競争優位や経営戦略の選択に大きな影響を与えます。マイケル・E・ポーター氏の「競争戦略論」では、外部環境の分析から最適なポジショニングを探ること、つまり業界内で顧客が自社製品やサービスにどのような価値を感じるかを高める重要性が説かれています。ポジショニング派の見解では、外部の経済状況や業界構造に応じて企業が最適な戦略行動を決定すべきとされます。しかし実際のビジネス現場では、同じ状況でも企業ごとに異なる行動を取り、それぞれが成功を収めるケースも少なくありません。これは内部資源や組織能力といった要素が、外部環境以上に競争優位に影響する場合があることを示しています。例えば、他社にはない技術力や知識、希少な経営資源の活用により、市場の変化を先取りして新たな価値を創造することができます。つまり、環境要因と内部資源の両方を分析しながら、柔軟かつ創造的な戦略立案が重要となります。近年はAIやデジタル技術の発展により、環境の変化に即応できる経営がより求められるようになっています。

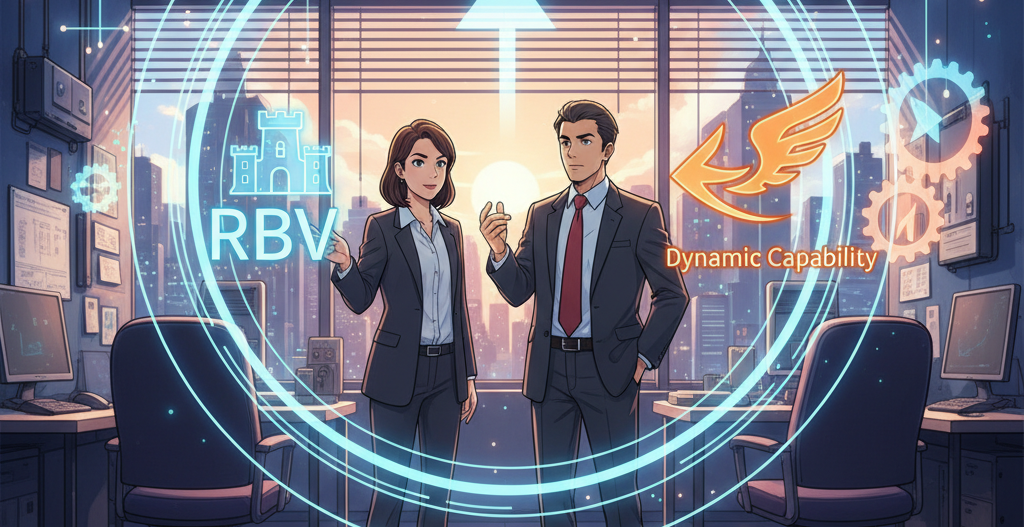

リソース・ベースト・ビュー(RBV)理論で内部資源の価値を徹底分析

RBV(リソース・ベースト・ビュー)理論は、企業の競争優位の源泉を内部資源の中に見出そうとする戦略的思考法です。企業内の経営資源には、有形資産(設備・建物・土地など)と無形資産(特許・ノウハウ・技術・ブランド)があり、これら資源がどれだけ希少性や模倣困難性を持つかが持続的競争優位の鍵となります。多くの業界で模倣可能なサービスや製品が増え、コスト競争が激化する現代では、独自性の高い資源に注目することが戦略構築上不可欠です。RBVは他社が持たないコア技術、人材、ノウハウといった要素を徹底的に分析し、自社だけの強みや価値を最大限に活かすフレームとなります。

例えば、専門性の高い技術や申請済みの特許、業界内で信頼されるブランド力、組織としての学習能力やデジタル資産などが該当します。こうした内部資源を客観的に評価することで、短期的な結果に一喜一憂せず、事業の持続性と競争力向上を目指せます。また、RBVは経営者の資源配分や新規事業の開発、既存分野の強化といった意思決定を事実ベースで行う上でも役立ちます。他社の模倣が難しく、価値創出に直結する内部資産こそが今後の競争戦略策定で最重要の検討要素となります。任天堂は、独自のゲーム開発ノウハウやブランド力といった無形資産を強みとし、1980年代のファミリーコンピュータ発売から現在に至るまで、他社にはない「遊び」の体験を提供し続けています。RBV理論をマネジメントや日常の経営判断に取り入れることで、変化の時代を生き抜き、業界における優位性を長期的に確立できます。

VRIOフレームワークで自社の希少資源と模倣困難性を評価する方法

自社の資源を分析し持続的競争優位を築くためにVRIOフレームワークを活用する方法は、まず評価対象となる経営資源を明確にします。そのうえで、価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)の4項目を“この資源は競合他社にもあるか”“すぐに真似できるものか”などの質問に変換し、一覧表として整理します。評価はYESかNOで行い、四つ全てにYESが並べば、その資源は他社との差別化に大きな役割を果たす持続的な優位要素と判断できます。実際の業務では、技術特許や熟練社員、ノウハウの蓄積などを選び、組織内で現状を検討することで、何が価値創造や競争力アップに直結しているかを論理的に把握できます。一見するとVRIOは「模倣困難性」を重視するため、全てのビジネスが最初からオリジナルであるべきだと捉えられがちです。しかし、ある弁理士が指摘するように「ビジネスの基本は模倣にある」という側面も事実です。多くの事業は先行事例の模倣から始まり、そこからVRIOの観点を取り入れて独自の競争優位を築き、持続可能な成長へと繋げていくのです。

この手法の特徴は、分析項目を可視化しやすく、複数の視点から評価できるため、意思決定や戦略立案に説得力が増すところです。一方、網羅的な情報整理が必要なので、現場スタッフから経営層までの協力体制の構築や、定期的な見直し作業に時間を要します。近年はデジタルツールやAIを活かしたデータ活用で、フレームワークの実効性も高まっています。

RBVを活用した競争優位の構築と持続のための実務ポイント

RBVを最大限活用し競争優位を構築するには、外部環境を絶えず観察したうえで、経営資源同士の組み合わせを工夫し、継続的な実践を心がけることが重要です。外部のビジネス環境や市場構造が変化しても、自社独自の資源や能力を磨き続ける意識が不可欠です。たとえば、新技術導入による製品の差別化や、優れた人材育成による組織力アップなどが挙げられます。また、RBVを通じて特許やノウハウ、ブランド価値の評価を行い、これらを中心とした経営戦略を立案することで、短期的な業績にもつながります。2010年代以降、トヨタ自動車は「カイゼン」に代表される独自の生産方式と、サプライチェーン全体の組織力という無形資産を磨き続け、ハイブリッド車や電気自動車(EV)市場においても優位性を保っています。経営資源の可視化や組織全体への周知を定期的に実施すれば、現場レベルでの資源活用まで一貫性のあるマネジメントが実現します。特に、状況の変化や新規事業進出時は、既存資源の再評価や再組み合わせが有用です。RBVを実践に落とし込むことで、業界内外の競争激化に対応し、持続可能な競争優位を導き出すことができます。

ダイナミック・ケイパビリティ理論で変化への組織能力を体系的に強化

ダイナミック・ケイパビリティ理論は、環境変化に効果的に対応する企業の組織能力を体系的に高める戦略的手法です。現代の市場や業界は、SNSの普及・技術革新・顧客ニーズの多様化によって、従来の安定的な経営が通用しない状況にあります。現状維持の姿勢は、むしろ組織の衰退を招くリスクが高まっているのが現状です。ダイナミック・ケイパビリティ理論では、外部環境に応じて企業自身が持つ資源や能力を再構築し、状況変化への順応力・柔軟性をマネジメントしていく必要性を強調しています。背景には、流行や顧客嗜好の変化が従来以上に早いスピードで起こり、短期的な成果だけでは次の成長機会をつかめないという実態があります。従来の生産設備や人材、ノウハウだけに頼らず、デジタル時代に適応した新たなマネジメントや意思決定も求められます。企業が生き残り成長を続けるためには、既存資源の再評価と新規資源の獲得、外部との連携などその戦略的活用が不可欠です。この理論をもとに変化に強い組織能力を強化すれば、未来の競争優位を獲得し続ける仕組みを構築できます。こうした取り組みは、国が推進する経営革新にも繋がる重要な考え方です。

不確実な経済環境で求められる動的能力のマネジメント手法

直感や過去の経験だけに経営判断を頼る時代は終わりました。現在は消費者ニーズが多様化し、競争環境の変化もスピーディーなため、従来のような「価格を下げれば売れる」「店舗を拡大すれば伸びる」といった単純なやり方が通用しにくくなっています。企業は、デジタル技術やAIの進化、グローバル化といった複合的な状況下でマネジメント上の意思決定を求められる場面が増えています。こうした不確実な経済環境下では、経営理論が冷静な状況整理や論理的な思考の指針となります。動的能力のマネジメント手法としては、まず社内外の変化シグナルを常に捉え、必要な戦略資源の伸長や再編成をタイムリーに実行することが重要です。毎月の定例会議で環境変化を分析・評価し、担当部署間で知識や情報を共有する、AIツールで競合企業の動向を早期にキャッチし自社の方針に反映させる、といった取り組みが有効です。こうした仕組みづくりと理論的思考の融合により、変化への迅速な対応や新しい価値創造の実現が可能となります。

イノベーション・マネジメントで事業変革と新価値創造を実現する戦略

イノベーション・マネジメントは、事業の変革および新たな価値の創造を追求するための経営戦略の重要な枠組みです。近年では「オープン・イノベーション」」戦略が注目され、企業が自社内だけでなく外部の知見やリソースを活用してイノベーションを加速させる手法として定着しています。オープン・イノベーションには、「異業種や新技術との提携による新知識創出(探索的アライアンス)」「同業間または技術的に近い企業との協力による知識強化(深化的アライアンス)」の両面があり、バランス良く活用してこそ組織の競争力が高まります。AIやデジタル技術の進展により、サービスや製品開発も従来とは異なるスピードと発想で進化しています。事例では、外部パートナーとの連携により自社単独では到達できない技術革新や市場開拓に成功した企業が多くみられます。例えば、近年多くの企業が自社の研究開発施設だけでなく、スタートアップ企業や大学との提携(探索的アライアンス)を通じて、迅速にAIやIoT技術を事業に取り込んでいます。内外の知識資産を効果的に統合し、イノベーションの種を生み出すことは持続的な企業成長に直結します。戦略の設計にあたっては、短期的利益だけでなく組織能力の向上や新規事業の基盤作りを視野に入れることが重要です。現代経営では自社の枠組みにとらわれない柔軟な組織設計、AI活用、人的資本の強化など多様な観点で変革を加速させる必要があります。

新技術やAI活用による製品・サービス開発の成功要素

新技術やAIを活用した製品・サービス開発の成功には、社内外の知識資産を最大限活用する姿勢が鍵となります。開発現場では、既存の仕組みや管理手法だけに頼らず、デジタル技術やAIの進化を積極的に取り入れることが重要です。社内の多様な部門や専門分野のリソースを横断的に統合し、チーム間のコミュニケーションと意思決定を迅速に行うことで、新たな価値を創出できます。また、社会や業界の変化に即応し、顧客のニーズを的確に捉え製品やサービスに反映する柔軟性も必要です。他社が簡単に模倣できないノウハウや特許技術、ユニークなサービス設計などを組み合わせることで、差別化されたビジネスモデルを実現しやすくなります。継続的な分析、評価、改善の仕組みを持つことも成功には欠かせません。

組織の知識資産を活かしたイノベーション戦略の設計

組織の知識資産を活用してイノベーション戦略を設計するには、オープン・イノベーションの思想が効果を発揮します。企業単独では獲得が難しい専門知識や最新技術も、他業種や新興分野との連携によって速やかに自社へ取り込むことが可能です。探索的なアライアンスで新たな知を獲得し、深化的アライアンスで既存知識を強化することで、柔軟かつ持続的なイノベーションの基盤を構築します。業界を問わず、AIやITを活用した連携によって、効率的な生産やサービス展開、市場ニーズへのスピーディーな対応が叶います。自社の知的財産や人的ネットワークを一覧化し、どの分野でどの技術・ノウハウが強みかを明確にすることで、事業戦略の精緻化が図れます。知識資産のマネジメント強化と多角的なパートナーシップにより、他社との差別化と持続可能な価値創造が実現します。

価値共創理論で企業と顧客がともに成長する新しいビジネスの仕組み

価値共創理論は、企業と顧客が一体となって新たな価値を創造し、双方にとっての利益や成長を実現するビジネスの仕組みを指します。従来の一方的な価値提供から、顧客の意見・体験を取り入れた共創型のビジネスモデルへの移行が進んでいます。実際にはSNSやオンラインサービスの発展で、双方向コミュニケーションや個別対応が容易となり、デジタル時代のサービス業を中心にその効果が顕著です。たとえば顧客からのフィードバックを商品開発・改善に生かす、利用データをもとにパーソナライズされた提案を行うなどです。代表的な例として、2000年代以降、オンラインゲーム企業はユーザーコミュニティでの意見を積極的にゲーム開発に反映させ、より多くのユーザーを惹きつけるサービス作りを実践しています。こうした仕組み作りは企業の競争優位に直結し、持続可能な事業成長にも寄与しています。

サービス業やデジタル時代における価値共創のフレームと実例

サービス業やデジタル時代における価値共創は、顧客と企業の双方が主体的に価値づくりに参加する点が最大の特徴です。例えば、2010年代に台頭したAirbnbは、宿泊施設を「所有」するのではなく、個人の空き家や空き部屋といった無形資産を顧客(ホスト)に提供してもらい、ユーザー同士の信頼関係を価値として築き上げることで急成長しました。社外とのアライアンスやデジタル技術の積極的な導入も、価値共創を支える重要要素です。AIを活用したサービスのパーソナライズ、コミュニティサイトでの共創型商品企画などが新しいフレームとして定着しています。こうしたアプローチは、企業側の価値観と顧客の期待が重なり合うことで、持続的な競争優位と高い市場評価を生み出します。価値共創を中心とした経営は、激変する時代において組織の成長と競争力維持に不可欠と言えるでしょう。

持続的競争優位を確立するための実践的アプローチ

自社分析と他社比較で見極める持続的競争優位の確立手法

持続的競争優位を確立するには、自社分析と他社比較を組み合わせる手法が効果的です。RBVの実践では、まず自社が保有する経営資源を徹底的に分析し、強みと弱みを明確化します。例えば、他社にない専門知識や独自技術、ブランド価値などを定量的に評価することで、市場での価値や独自性の度合いが把握できます。弱みについても同様に洗い出し、改善や補強すべきポイントを明確にします。このようにRBVに基づいた分析を繰り返すことで、どの資源に注力すれば競争優位が維持・強化できるのかが見えてきます。他社との比較も並行して実施し、自社の立ち位置や業界内での優位性を客観的に評価することが重要です。こうした一連の流れが、実現性の高い戦略立案と、持続的優位性確立の礎になります。

現代経営理論を経営実務に活用するためのまとめと未来への展望

現代経営理論は、環境や競争状況が常に変化するビジネスの現場において、思考の軸としての役割を果たします。外部環境分析から内部資源の評価、イノベーションや価値共創まで、理論ごとの視点を活かせば体系的・戦略的な経営判断が可能です。RBVでは自社資源の価値や模倣困難性に着目し、未来を見据えた競争優位の構築を目指します。ダイナミック・ケイパビリティ理論では、刻々と変わる経済状況に合わせて組織能力を柔軟に変革し続けることが求められます。イノベーション・マネジメントや価値共創の考え方は、デジタル時代やサービス業における事業変革と新規価値創造の礎となります。現場の経験や直感も大切ですが、理論を根拠に経営課題を分解し、分析し、最適な戦略を選ぶ力が今後さらに問われる時代です。これまでの解説で紹介したフレームや手法を、ぜひ自社のビジネスで実践してみてください。経営理論をうまく活用すれば、未来の不確実性にも自信を持って対応できるようになります。今こそ、実務に理論を取り入れ、次のアクションにつなげていきましょう。