公開日:2025.09.08

更新日:2025.10.31

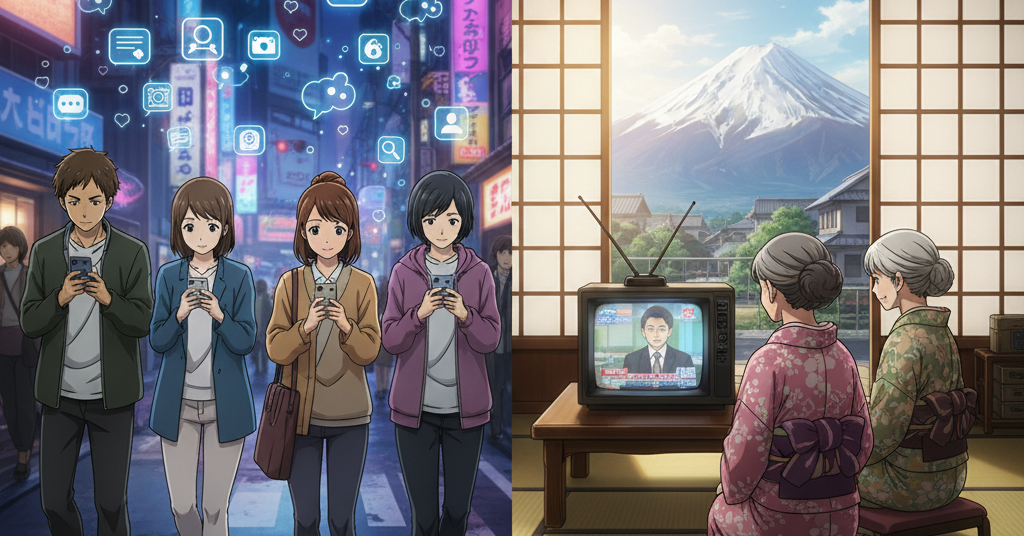

若者はSNS、高齢者はテレビ?分断深まる「世代格差」と情報の行方 三坂の意見

現代日本において、SNSや動画配信サービス、新聞やテレビなど、情報の発信・受信のあり方は急速に変化しています。

若い世代はSNSのシェアや最新ニュース配信に敏感ですが、高齢者は依然としてテレビや新聞などオールドメディアに信頼を置く傾向が強いと言われます。

この世代ごとのメディア選択は、結果的に政治や選挙、経済、社会問題への意見形成にも大きな影響を及ぼしています。

この記事では、各メディアの役割や拡散の仕組み、企業やビジネス現場での活用事例、世論調査や研究データにも目を向け具体的内容を分析します。

なぜ人々は特定のメディアを選ぶのか、その理由や背景を深堀りし、情報分断を乗り越えるヒントを探ります。

SNSとオールドメディアの時代―日本社会で両者が果たす役割の違い

日本ではスマートフォンの普及が一気に進み、60代で9割超、70代で8割超、80代前半でも6割超がスマホを持っています。これにより、SNSやYouTubeなどのネットメディアも若者だけでなく幅広い世代が利用する時代になりました。最近のニュースでも、孫のすすめでYouTubeを見る高齢者が増えていると報道され、世代を超えてSNSの存在感が高まっていることが話題です。こうした変化は選挙戦にも影響を与え、従来のテレビや新聞、いわゆるオールドメディア中心の選挙からSNSが主役となる新たな風景が生まれています。一方で、オールドメディアへの不信感も強まっています。例えば、兵庫県知事選ではオールドメディアがSNSの情報ををあたかも事実無根であるかのように断定的に報道し、「事実報道の優位性」を強調したことで、逆に多くの人々がオールドメディアの報道姿勢への疑問や不信感を強めました。このような姿勢は、社会全体でオールドメディアに対する疑念を呼ぶ要因となっています。確かにオールドメディアにも確かな影響力や独自の役割は残っていますが、SNSの台頭によって情報伝達の基盤や世論形成のあり方が大きく変化したと言えるでしょう。SNSは速報性や拡散力、双方向性を強みに、個人や中小企業、政党までもが直接情報にアクセスできる時代となりました。たとえば2025年の参院選(第27回参議院議員通常選挙)で参政党が躍進した背景には、オールドメディアで取り上げられなかった参政党の発信がSNS経由で拡散し、世代を問わず多くの人が新たな選択肢に注目したことがあります。今後もオールドメディアとSNSは役割を補完し合いながら、日本社会の情報発信や世論形成に重要な影響を与え続けていくことになると言えます。

テレビ・新聞の影響力とSNSの拡散力は何が違うのか徹底比較

テレビや新聞などのオールドメディアと、SNSをはじめとしたネットメディアの違いは、情報の発信手法、受け取り方、視聴者との関係性に大きく現れています。オールドメディアは歴史的に確立され、テレビ取材や新聞記者による一方向的な発信が基本です。そのため、世論や政治、経済などに対し影響力があり、信頼性も一定程度確保されています。しかし情報が、特定の方法で加工され一覧としてまとまり、専門的な検証が行われている反面、速報性や柔軟性、多面的なニーズへの対応力には限界があります。一方、SNSをはじめとしたネットサービス・サイトは双方向型で、誰でも自由な発信や投稿が可能な点が特徴です。情報が拡散しやすく、話題性や広告性、シェア・口コミによって短時間で大きな影響を生みだせます。個人や中小企業、ビジネスの現場でも利用が進み、世代を問わず多様な意見が自由に発信されています。その一方で、情報の信頼性や質の低下、デマや偏向情報への懸念も高まっています。こうした違いを理解し、社会や企業、人々は目的や状況に応じて両者を使い分けることが、現代における賢い情報戦略の基盤となります。

会社や企業のマーケティング活動に見るメディア利用の最前線

現代のマーケティング活動では、会社や企業がメディアをどのように活用しているかが重要なポイントとなっています。特に、SNSやネットサービスの普及により、企業は従来のオールドメディアだけでなく、デジタルメディアを活用した多角的な宣伝戦略を実行しています。テレビや新聞の広告は引き続き広範な認知や信頼を担保する役割を持ちますが、SNSは拡散力やユーザーとの直接的なコミュニケーションが強みです。たとえば、話題になったサービスや商品の情報は、SNSでの投稿やシェアを通じて短期間に多くの人々に広がります。企業は公式アカウントによる情報発信、利用者の口コミや動画投稿、イベントのライブ配信など多様な方法でSNSの機能を活かしています。また、広告配信やインフルエンサーとの連携により、よりターゲットを絞った宣伝活動も可能です。一方で、SNS上の情報には誤情報や否定的意見も存在するため、企業としては正確なデータに基づく分析や迅速な対応も求められます。こうしたメディア環境の変化を踏まえ、これからの企業活動は信頼性と拡散力のバランスを取りながら、社会や世代ごとの最適なメディア利用を追求していく必要があります。

オールドメディアは本当に“時代遅れ”なのか?その存在意義を再考する

オールドメディアは視聴者や読者の減少、広告収入の低下、特定思想に基づいた信頼性の低下といった課題に直面しています。インターネットやSNS、動画サービスといった新たなメディアが台頭するなか、情報消費行動の変化がこれらの問題を加速させています。最近ではコロナ禍の際に、オールドメディアのニュース報道や情報発信の価値と問題点が改めて問われました。感染症関連の重要なデータを迅速に届ける意義が高まる一方で、一部では誤情報の拡散や視聴率を意識した偏向報道が指摘されました。それでもなお、オールドメディアは多くの人にとって情報源として根強いインフラです。社会や経済、政治の事実把握において、専門記者や編集部門による調査・検証が大きな価値を持っています。今後、オールドメディアはデジタル化の推進、ニューメディアとの連携、コンテンツの質の向上、不偏的評価を課題とし、新たな役割を模索しています。社会の信頼や事実に基づいた報道の需要に応えることで、時代遅れとみなされることのない意義ある存在であり続けることが求められます。

SNSが日本の世論形成に与える影響―選挙や政治報道での新たな主役

高齢層においてもスマートフォンの所有率が高まったことで、SNSやYouTubeは日本社会の幅広い世代に浸透し、ニュース配信や政治・選挙情報の伝達基盤として大きな影響力を持ち始めました。最近では孫に勧められてYouTubeやLINE、Instagram、X(旧Twitter)を利用する高齢者も増えており、これは家族間のコミュニケーションや情報拡散の新しい形を示しています。SNSの利用拡大により、選挙戦の風景も大きく様変わりし、従来のテレビ・新聞による一方向の報道では注目されなかった政党や候補者が、SNS発信による口コミや拡散力で新たな支持を広げるケースも多々あります。兵庫県知事選では報道機関がSNSの情報内容を否定し断定的な報道を行い、その「事実報道の優位性」を主張しましたが、こうした姿勢が視聴者の不審や批判を集め、オールドメディアに対する信頼低下を招きました。SNSには速報性と多様な意見発信があり、個人や団体問わず自由に意見を述べられる一方、デマや情報の真偽に関するリスクも付きまといます。2025年の第27回参院選「参政党」の躍進には、オールドメディアでは取り上げられない候補者の活動や主張がSNSを通じて拡散したことが一因として挙げられます。情報のコントロールが難しくなり、時代は「発信の民主化」へと進みましたが、それに伴い選挙における世論誘導や訴求方法も多様化しています。結論としては、今後の日本社会では、情報消費者の側がSNSとオールドメディア双方の長所を活かして情報を選別し、複数の意見を参考にするリテラシーが不可欠です。SNSが新たな主役となり、政治や世論形成に変化をもたらしている現在、それぞれのメディア特性を理解して適切な情報摂取と議論ができる土壌を築くことが重要です。

SNS投稿が投票行動に直結?最新調査データから見る支持動向

2025年7月の参議院選挙を前にNHKが実施した世論調査では、SNSや動画共有サービス上で、ウソや真偽不明の情報が拡散することへの懸念が約8割の人々から感じられていることが明らかになりました。投票行動とメディア利用の関係性を分析するため、全国18歳以上3600人へ調査票が郵送され、約6割の有効回答が集まりました。このデータから、SNSの投稿やシェアがどのように人々の意見形成や最終的な選挙の投票行動に反映されているかという現状が浮かび上がります。特定の政党や候補者に対する支持や注目がSNS上で急速に拡散することも多く、リアルタイムで多様な意見が飛び交うことで選挙前の雰囲気も以前とは異なる様相を呈しています。従来はテレビや新聞といったオールドメディアが投票行動に与える影響が大きかったのですが、今ではSNSを通じて、一般市民が自ら情報発信者となる点が特徴です。その一方で、上記調査結果にも示されているとおり、SNS上の情報の質・信頼性や、誤った内容の拡散による混乱への不安も高まっています。現在の日本の選挙・政治環境では、SNSとオールドメディアの両者からバランスよく情報を得て、自分なりの判断力と冷静な分析の姿勢を持つことが重要であるといえるでしょう。

デマや偏向報道が拡散するSNS社会―規約とポリシーで防げるのか

SNSが広がった現代、オールドメディア、SNS双方とも誤情報や偏向報道の拡散が大きな社会課題となっています。オールドメディアは自身では「信頼性の高い情報提供を強み」としていますが、実際には特定の思想や価値観に基づく報道姿勢の偏りが目立ちます。その点では、オールドメディアにおいては情報提供、報道の不偏性にもっと配慮することがなければ、社会的な信頼回復は難しいと思われます。一方で、SNSでは多様な意見や声が集まりやすい反面、誰でも簡単にコンテンツを投稿できるため、根拠のないデータや内容が一気に拡散しやすくなります。国内外の実例を見ても、SNSの投稿が個人や団体の人権を脅かすケース、事実と異なる情報が社会問題化したケースは少なくありません。こうした課題に対処するために、SNS事業者側では利用規約やポリシーを強化し、違反投稿を表示限定・削除する等の対応が取られています。しかし規約や自動検出機能だけでは対応に限界があり、利用者一人一人にリテラシーや、発信情報の真偽を分析する力が求められます。結果として、持続可能で健全な情報環境を目指すには、メディアも利用者も、それぞれの立場から人権や社会的影響を意識した情報運営・共有が不可欠だと言えるでしょう。

世代格差が生む“情報分断”―SNSとオールドメディアの選択を分析

選挙をはじめとした社会現象の舞台がテレビ・新聞といった既存のオールドメディアから、SNSなど新たなネット空間へと大きく移っています。2024年の東京都知事選、米大統領選、衆議院選、兵庫県知事選では、SNS上での発信や切り抜き動画が話題や支持拡大の重要な手段となりました。若い世代はSNSや動画配信などのニューメディアに親しみ、情報を自由に選んでシェア・投稿し、口コミやコメントで意見形成しています。こうした動きは、既存メディアに馴染みのある世代が新聞やテレビから情報を受け取り議論してきた従来の形から大きく変化しています。この2つの情報流通経路の違いが、そのまま意見の相違に現れることも多くなったと言えます。その背景には、インタラクティブなネットメディアの機能、タイムリーな話題配信、検索・ランキング・ログインによる個人化されたコンテンツの表示といった技術的進展があります。結果的に、世代ごとの情報入手手段や信頼するメディアの違いが、社会全体の世論の分断、すなわち「情報分断」を生む現状も指摘されています。特定世代が何を見て、どのニュースや意見を重視するのかが違えば、その世代ごとの政治・経済、社会への参加の仕方や支持政党にも違いが生まれます。情報の偏りや分断を超え、多様なメディアを適切に利用する姿勢が今後ますます重要です。

若い世代はなぜSNSを選ぶ?シェアと口コミが持つ説得力

スマートフォンが普及し、若い世代の情報入手や意見形成の主流はテレビや新聞などのオールドメディアからSNSへと大きく変化しました。テレビは世代別の支持や視聴習慣が残る反面、SNSはネットの検索や拡散機能を通じて、必要な情報を好きな時間に取得できる自由さ・即時性が魅力です。特に選挙やスポーツ、経済の話題などは、口コミやSNS投稿・シェア拡散により一気に多くの人に伝わるのが特徴です。友人やフォローしている人の意見や体験を参考にしながら「一覧」やランキングから注目ニュースや話題を自分で選ぶことが可能です。SNSではコメント欄やDMなど双方向のコミュニケーションも活発に行われ、自分の意見や支持を他人と共有する動きが見られます。こうした特性が、若い世代がSNSを積極的に選ぶ最大の理由と言えるでしょう。

高齢者層が新聞やテレビに頼る理由と意見の形成過程

かつては家族みんなでテレビを囲み、新聞を読むのが当たり前でした。ところがスマートフォンやタブレットの普及を背景に、若年層は個人のデバイスを活用してニュースや動画、検索ページ、専門サイトを自分の関心に合わせて選び、必要とする情報にアクセスする時代になりました。そのため、若い世代のテレビ離れや新聞離れが進み、情報コンテンツの消費形態が大きく変化しています。しかし高齢層にとっては、テレビや新聞の報道は信頼できるデータ源としての役割や、社会、政治、経済の情報源として引き続き大きな存在です。オールドメディアに親しんできた世代は、長年の経験や専門家の分析に基づいた記事や動画報道によって、意見の形成や支持の判断をします。近年は、テレビ局もオンデマンド配信やネットサービスとの連携を強化していますが、オールドメディアが創造してきた信頼性やブランド力は高齢者層にとって、依然として一定の選択理由となっているのが現実です。

マーケティングの現場で何が起きているか―SNS広告とオールドメディア宣伝の実効性

インターネットの普及によって消費者の情報収集行動は効率志向へシフトし、SNSやアグリゲーターサイトを通じて短い時間で情報を比較・把握しようとする傾向が強まりました。この潮流は、企業のマーケティング活動にも大きな変化をもたらしています。新聞やテレビといったオールドメディアは依然として幅広い認知度や信頼性の創造を実施しますが、オンライン版やスマホアプリの開発、コンテンツ配信の多様化によって新たな層への訴求にも挑戦しています。特に深い分析や専門コンテンツ、限定特集などは、その信頼性評価が疑われつつも、オールドメディアの特技として継続されています。一方、SNS広告や動画配信サービスは、ターゲットや時間帯に応じて細かく広告を調整できる柔軟性、シェアや拡散による話題性、個人ベースでの直接的なアプローチ力に強みがあります。企業や事業主は、SNSを活用して話題の拡散や企業イメージ向上、限定イベントや新サービスのお知らせなどを発信しやすくなりました。実際には、SNSとオールドメディアの特性を理解・比較し、目的やターゲットに応じた最適なメディアミックスを活用することが、費用対効果の面でも今後より重要となるでしょう。

SNSインフルエンサーとオールドメディア特集―効果とビジネスの関係

SNSとYouTubeの普及が進み、高齢層を含む幅広い世代がネット動画やSNS投稿を主要な情報源としています。この影響で、マーケティング業界でもSNSインフルエンサーを起用したキャンペーンや広告が増加しています。企業はインフルエンサーに自社製品やサービスの体験を投稿・シェアしてもらい、その影響力で消費者の購買意欲やブランド認知を高めています。一方で、オールドメディアの広告や特集には、内容に疑義がある可能性を払拭できないとは言えども、歴史的な信頼性や表現規模の大きさといった強みがあります。とりわけテレビや新聞は政治や経済、国際ニュース、各メディアの思想や価値観を必要以上に反映している危険性がありつつも、特定分野の分析や問題訴求力の点で今も存在感を示しています。兵庫県知事選での報道事例のように、社会問題や話題のイベントに関しオールドメディアの姿勢や信頼性への疑義も高まっています。先日の参議院選を例に取ると、参政党のように候補者がオールドメディアでは取り上げられずとも、SNS上の動画やインフルエンサーの発信で話題を集め、支持を得たケースが顕著です。これからは、SNSの拡散力とオールドメディアの部分的な信頼性を効果的に組み合わせることで、企業は社会全体に広く届くマーケティングを実現する戦略立案が重要だと言えます。

データから見るオールドメディア広告とSNS動画配信の成果比較

オールドメディアの広告は高齢者や従来の媒体に親しんだ層を中心に広がることが特徴です。テレビや新聞を介して組織的な情報発信が可能ですが、社会や経済、政治のニュースを、内容の真偽評価を自前の思想価値観で実施し、一覧でカバーする傾向が強いです。一方SNS動画配信の成果は若年層やデジタルデバイス重視の人たちに顕著に表れます。SNSでは個々の興味や時間、利用端末に合わせて柔軟な閲覧や情報交換が可能となり、瞬時に拡散・シェアされることで、短期間での話題の高まりや認知につながります。オールドメディアは家族や会社など複数人の視聴が多いのに対し、SNSは個人が好きなタイミングでページを開き、会員登録やログイン機能を活用しながら、カスタマイズされた情報やランキングをチェックできます。それぞれの視聴者層や利用シーンを理解することで、企業や団体は広告戦略・コンテンツ配信の最適化を図ることができます。

SNS時代の世論形成に必要なリテラシー―自分の意見を見失わないために

SNSの発達による情報環境の変化は、人それぞれの意見や価値観の多様化を促しました。社会では誰もが手軽に投稿・意見発信できる一方、得られる情報も膨大で断片的になりがちです。短い時間で得るニュースやデータに影響され、その内容が必ずしも事実や社会の全体像を反映していない場合もあります。SNS上では世論や話題が短期間で拡散しがちですが、内容の信頼性や投稿者の意図、政治・企業・報道機関のポリシーにも注意が必要です。人権侵害やデマ、虚偽情報の拡散を防ぐため、公的機関が統計データなどをオープン化し、常に検証可能な情報社会を維持することが求められています。同様のことが伝統的なオールドメディアにも言えます。オールドメディアは特定の思想・価値観に従った価値評価を押し付ける危険性が高く、それが現代の情報時代では信頼性の崩壊につながりつつあります。従来の一方的な情報提供による弊害を克服するべく、アクセスや会員制ページでの表示方法や広告、オンデマンド放送など運営方針を見直し、良質な情報を選びやすくする努力が不可欠です。個人の嗜好やインフルエンサーの意見に流されず、幅広い視点から情報を分析し、自分の意見や立場を冷静に判断するリテラシーが、SNS時代の日本社会においてますます大切になっています。

SNSとオールドメディアの融合が生む新たな社会―まとめと今後への提言

オールドメディアとニューメディアの融合は、現代の日本社会において重要なテーマです。オールドメディアが持つ広域性、長年にわたるブランド力は、依然として社会やビジネス、政治において価値のあるインフラです。一方、SNSやネットメディアは即時性、双方向性、パーソナライズ力を発揮し、幅広い世代や興味ごとに柔軟な情報拡散が可能です。両者がそれぞれの長所と独自の機能を活かし合うことで、より多様できめ細かい情報提供が実現しています。例えば、新聞社やテレビがSNSアカウントや動画配信サービスを活用して注目ニュースや特集コンテンツを拡散し、視聴者や読者とリアルタイムで交流する新たなページや運営体制も増えています。逆にネットメディアでも調査報道や専門家の意見、ランキング表示や会員限定機能など、オールドメディアの編集力や分析力を取り込んだ質の高い情報発信が際立っています。これによって信頼性と柔軟性を兼ね備えた新たなコンテンツや発信サービスが登場し、政治や経済、国際、スポーツまで幅広い分野で新しい情報社会の課題解決に寄与していけると考えます。今後は、個人や企業、社会全体がこの融合のメリットを最大限活用し、より良い情報環境の創造へと積極的に取り組むことが大切です。次の一歩として、自らが多様なメディアに触れ、信頼できる情報を選び、世代や立場を超えて意見を共有・シェアし合う行動を自薦することが重要だと思います。