公開日:2025.08.01

更新日:2025.10.31

三坂流解説-日米相互関税妥結で日本経済へ拡大する影響とは?

日米の相互関税妥結は、企業の事業や個人の生活、さらには経済全体にまで大きな影響を及ぼすテーマです。ニュースで話題となる理由は、自動車や農産物といった主要産業の事業活動、そして今後の日本企業がとるべき戦略を考えるうえで重要だからです。アメリカはGDP世界一の世界経済における最大マーケットであり、各国産業を支える経済主体であることから、アメリカの関税政策の影響は多岐に及ぶと考えられます。本記事では、アメリカ・日本間で進められた合意内容や交渉の方針、トランプ政権の政策がもたらす市場への影響を中心に、為替や投資環境、さらには今後国際的に必要とされる企業の再生戦略まで、幅広い分野にわたって解説しようと思います。皆さまの経営判断や資産防衛に関係する情報の提供になれば幸甚です。

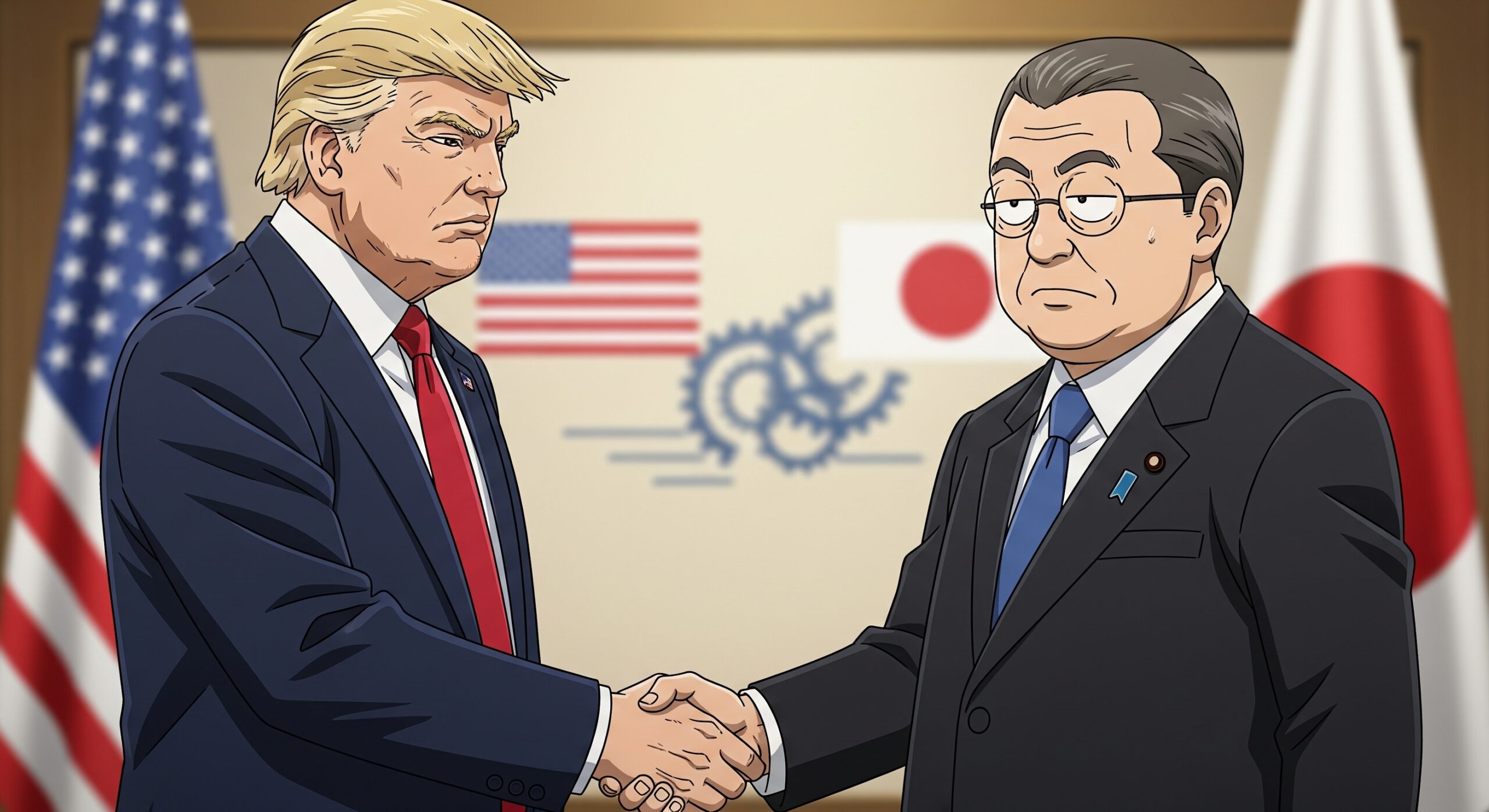

トランプ大統領が推進する相互関税妥結の全体像と注目点

トランプ大統領が提唱した相互関税は、アメリカがこれまで他国に対する貿易赤字や不均衡を是正するとして各国に対し基本一律10%の関税、さらには貿易黒字国などを対象に高率関税を課すという内容です。現行の自由貿易体制を根底から覆し、世界全体の経済成長を後退させる恐れが指摘されてきました。こうした強硬策は、アメリカ産業の保護と雇用維持を市場にアピールする意図がにじみますが、各国の反発も大きく、各地域で報復措置や輸出規制強化という新たな経済摩擦が生じています。アメリカの立場では、貿易交渉の手段として一時的な譲歩を引き出す狙いも込められており、中国や日本といった主要貿易相手国との協議が続きました。世界市場への影響が徐々に拡大し、輸出産業を中心に経営基盤が揺らぎつつあります。今後も各国政府・企業が迅速な対応策を検討することが重要となり、合意内容と履行状況に投資家も注目せざるを得ないでしょう。米大統領の政策変更次第で、グローバル市場の安定や国際間の信頼性にも大きく作用するため、継続的な監視と政策評価の重要性が増しています。激変する経済環境で、中小企業や法人は正確な情報収集と冷静な対応が求められています。

合意までの経緯とアメリカ・日本の交渉戦略の違いを徹底解説

日米間の関税妥結は、トランプ米大統領の追加関税発動と「相互関税」の提案を契機に大きく動き始めました。今年3月以降、自動車や鉄鋼・アルミニウムといった日本経済の主要産業が追加関税の対象となり、日本政府は赤澤大臣を交渉窓口として速やかに対応しました。一方、アメリカ側は対日貿易赤字の解消と経済安全保障強化に重点を置いて強硬な姿勢を見せ、交渉は非関税障壁や産業政策にも及びました。日本は自動車への追加関税撤廃を最優先事項としつつも、現実的な利害調整に向け関税引き下げへ方針を転換。3か月間で7回の協議を重ね、互いの市場開放と産業保護の両立を模索しました。背景には両国経済関係の複雑な構造と、国際社会における影響力の維持という視点がありました。

アメリカ発のトランプ関税政策、世界各国との主要な合意一覧

アメリカはトランプ関税政策を通じて、主要パートナー国と様々な合意を築いてきました。イギリスとは5月に、自動車の輸入台数に上限を設けたうえで関税率を10%に引き下げ、鉄鋼・アルミ製品への追加関税については段階的な撤廃で合意。ベトナムとは7月にすべての輸入品に20%の相互関税を課すと発表しましたが、過去の政策と比べ大幅な引き下げとなります。インドネシアやフィリピンとも交渉合意に向けた取り組みが進められており、貿易協議の継続が確認されています。また、中国とも関税引き下げや一部停止を伴う妥結がなされていますが、今後も対話が続く見通しです。アメリカは一国単独の判断でなく、相手国ごとの産業構造や市場動向に応じて交渉条件を設計する戦略が目立ちます。

日米合意が対象とする自動車・農産物を中心とした関税内容の詳細

今回の日米合意では、アメリカが8月から日本への自動車関税を従来の25%から15%に引き下げるとともに、これまでの関税率と合わせて15%で統一する形が取られました。背景には日本側がアメリカへの巨額投資(約80兆円)を行うことが含まれており、両国経済の結びつきが一層深まります。自動車産業以外にも、主に農産物分野で一定の市場開放や調整が進められています。アメリカ側は輸出拡大と国内産業の雇用維持、日本側は産業競争力の維持と消費者利益との両立を狙った政策設計が明確です。今後も世界市場への波及効果や、各企業の投資・生産計画への影響が注視されています。

今回の関税妥結が投資・経済に与える即時的な影響を考察

アメリカトランプ政権との関税妥結は、日本経済や世界経済へ多角的な影響をもたらしています。日本の輸出企業は短期的な業績悪化リスクが高まり、金融市場も為替や株価を通じた影響が顕著に表れました。アメリカとの協議が落ち着いたことで一定の安定感も生まれましたが、関税引き上げによりサプライチェーンの再構築やコスト圧力増大といった変化が生じており、企業の事業戦略や投資戦略が見直されています。今回の合意自体がアメリカの交渉カードとしてのみならず、世界経済体制のリストラクチャリングを目指した動きであることも明らかになりました。市場は今後の追加措置や政策転換のリスクも織り込みつつあり、企業経営や金融活動への影響が長期化する危険性があります。海外投資や国際事業展開の際には、最新の政策動向を常に確認し対応策を準備する重要性が増しています。

日本企業・主要産業が直面する事業リスクと市場の動向

トランプ政権の新たな関税政策により、日本の産業界は顕著な事業リスクに直面しています。コマツは2026年3月期の利益について、関税によるアメリカ事業の影響などにより943億円の減益となる見込みを発表し、日立製作所も同期の予想利益で350億円のマイナスを織り込んでいます。これは単に一部の大企業にとどまらず、裾野の広い自動車や機械、鉄鋼関連のサプライヤーや中小企業にも連鎖的な影響を及ぼします。新たな関税・貿易条件のもと、企業は海外市場への依存度や国際間の価格競争力の維持といった課題に取り組む必要があります。今後は各社の資金調達や投資戦略の見直しが重要となるでしょう。

個人消費・生活コストに及ぼすトランプ関税の間接的影響

今回の関税強化は個人消費や日々の生活コスト面でも影響を及ぼし始めています。株価下落などのいわゆる逆資産効果で、家計の消費マインドはやや慎重になっている状況です。新NISA導入後、若年層を中心にリスク資産保有(株式や債券の保有)比率が高まっているため、金融市場の調整が家計資産に直接響くリスクも高まっています。従来は預貯金偏重型の金融資産構造が景気悪化の緩衝材となってきましたが、投資人口の増加により景気変動時の家計インパクトが直接的に大きくなる傾向があります。企業収益や雇用環境への波及を通じて、賃金上昇に圧力がかかったり、生活コスト上昇による消費意欲減退に繋がったりする点に注意が必要です。

金融市場の反応と為替変動、海外投資にもたらす変化

関税政策の衝撃を受け、金融市場ではリスク回避的な動きが強まっています。日銀は不確実性の高まりを受けて利上げをしばらく見送る姿勢を示しており、現在の政策金利水準の維持が続く見込みです。経済環境の悪化が進めば、利上げ再開はさらに遠のく可能性があります。一方、アメリカのインフレ率上昇によりアメリカで追加利上げが行われると、日米間の金利差拡大から為替市場では円安圧力が強まる公算が高くなります。日本の投資家にとっても海外資産運用戦略やヘッジ手法の再検討が求められ、企業の金融資金調達環境にも間接的な波及が想定されます。市場の変動をしっかりと観察し、戦略的な対応を進めることが重要でしょう。

妥結に潜む問題点と日本側が直面する課題を掘り下げる

日米政府間で合意した関税妥結には、現時点で大きく二つの課題が見受けられます。まず、正式な合意文書が現時点で不備で、合意内容そのものに法的拘束力が備わっておらず、今後の日米両政府での国内手続きや大統領令の発出を経て初めて履行への道筋が開かれます。ここで双方の認識や実務運用で食い違いが生じるリスクも小さくないのではないかと思います。加えて、説明資料に相互関税・自動車関税15%、および約80兆円規模の投資枠が盛り込まれたとはいえ、現場レベルでの貿易拡大策や非関税障壁の緩和、具体的な業種への展開など課題の詳細は今後の協議に委ねられています。側聞するところによると、投資枠80兆円の使途や運用についてはアメリカの方針に即して実施され、しかも収益の90%はアメリカに帰属するという不平等な側面もあります。将来的な不良債権リスクの拡大も懸念され、日本の金融システムへの影響も不透明です。業界ごとの政策対応・保障措置の明確化が強く求められ、企業の長期的な経営計画にも不確定要素が残ります。

主要分野の事業保障策と産業界からの政策評価

自動車や半導体、鉄鋼など主要産業では、政府主導による事業継続保障や各種補助金の活用が検討されています。関税環境の変化で競争力が低下しやすい製造業にとっては、政策のきめ細やかなフォローアップが不可欠です。産業界からは、一部評価する声が上がる一方で、実効性やスピード感への懸念も根強く、特に中小企業や地方事業者に対し十分な支援と環境整備が強く求められています。

日本政府による国内企業への追加支援策と今後の対応方針

トランプ政権の追加関税措置を受け、日本政府は国内外で活動する日系企業の資金調達を強力に支援しています。中でも米ドルでの貸付ができる制度融資の柔軟化や、日本貿易保険(NEXI)の融資保険を通じた海外子会社向けの運転資金支援策が導入されました。これにより、アメリカ内で関税コスト増に直面する法人も資金繰りを安定させることが可能となり、商社や製造業を中心に積極的な利用が進んでいます。米政府の一律関税や自動車、鉄鋼向け追加措置などが複雑化している現状下、日本政府は今後も対象分野や要件を拡大し、現場の実情に応じたサポート政策の充実を目指しています。加えて関係省庁やセンターによる情報提供、継続的な影響調査、貿易保険以外の金融ツールの開発も必要とされており、産業界や個人事業主へのワンストップ相談体制も強化されています。企業の経営環境が急速に変動する中、資金調達や事業継続の安全保障として、これら支援策の積極的な活用が期待されています。政策の詳細や最新条件は常に公式サイトや関連メディアで確認し、今後の状況変化にも柔軟に対応していきたいところです。

中国やEUなど第三国との貿易関係・再交渉の可能性

トランプ大統領は現在、中国やEUを含む第三国とも個別の通商交渉を進めています。アメリカへの輸出依存度が高い国・地域に関税強化で圧力をかけ、有利な条件を引き出す手法が取られています。その一方で、欧州連合や中国、また他のアジア諸国では、お互いに連携し合いアメリカ政策への対抗軸を模索する動きが活発化してきました。日本はTPPやEUとの既存連携をプラットフォームに、自由貿易体制維持の主導役を担っています。多国間協議の強化とともに、新たな国際戦略の策定が重要です。

日本経済の中長期的な課題と国際社会での立ち位置

日本経済は今後、中長期的にグローバルなサプライチェーン再構築と貿易体制の変化に対応する必要があります。各国の関税政策や地政学リスクの高まりは、国内産業にとって市場アクセスや価格競争力維持の課題を突きつけています。さらに、対米貿易依存からの脱却が進む一方で、ASEANやインドなど成長市場への投資拡大を模索する企業も増加中です。国際社会での日本の立ち位置は、技術力や品質、信頼性の高さを背景に依然重要ですが、競争環境の激化や非関税障壁への柔軟な対応力が求められます。為替変動や海外金融市場の不安定化が、国内金融政策や事業計画、および個人の資産運用にも影響しつつあり、機動的な政策対応と企業のリスク管理力が不可欠となっています。また、世界の再生エネルギーや半導体事業、医療分野での協調戦略も検討する段階にきており、政策・金融面の総合支援が一層重要となるでしょう。日本は今後も国際市場の動向を見極めつつ、自国産業の持続的発展と社会全体の安全・安定を実現する方針を堅持すべきです。

サプライチェーン再構築と対米依存度の課題認識

地政学リスクが高まる中、日本企業は中国依存からの脱却と並行して、アメリカ市場への輸出依存度も徐々に見直し始めています。ASEANやインドなど新興地域への事業展開が戦略の柱となっており、実際に多くの製造業・サービス産業が現地市場向けプロジェクトを拡大中です。サプライチェーン分散化の取組みは、貿易摩擦や為替変動への耐性を高め、経営の安全性を確保するためにも不可欠な対応手段となっています。今後は各社が市場情報を的確に把握し、環境変化への柔軟な対応力を強化することが重要です。

【まとめ】日米関税妥結による影響と今後の日本経済への展望

今回のトランプ政権による関税措置の改定は、MAGA(Make America Great Again)政策を体現するもので、世界各国の実情を反映しているものではないと思います。しかしながら、米中貿易戦争に見られるように世界規模での経済枠組みをアメリカ中心にリストラクチャリングする政策はこれからも想定されます。その意味では、今回の日米関税妥結はスタートラインに過ぎず、政府レベルの情報収集、政策対応は今後も注視する必要があります。ひとまず、自動車や各種製品の高関税が15%へ引き下げられたことで、日本経済への直接的なショックがある程度緩和されたといえますが、一方で、いまだ高関税率が続く自動車産業や、半導体・機械といった主要産業の事業環境は楽観できません。そもそも、25%を15%にする見返りのような形で80兆円ものアメリカ投資が約されたわけですが、もし、その80兆円が国内産業の育成発展に投じられていたら、どのような効果が期待できたのかと、個人的には悔しさがあります。今回の交渉合意により、石破首相の続投理由とされた「日米貿易安定化」が一段落し、首相交代を含めた政権枠組みの変更も加速すると思われます。今後の政治的評価や政権運営にも新たな課題が投げかけられていくでしょう。日本企業や各地域は、引き続き市場の変化や為替リスク、国際政策の動向に注視しつつ、資金調達や戦略策定に慎重を期す必要があります。世界経済の新たな局面を迎える中、本記事を参考に、貴社の今後の事業活動や資本政策の見直しや検討を行ってみてください。